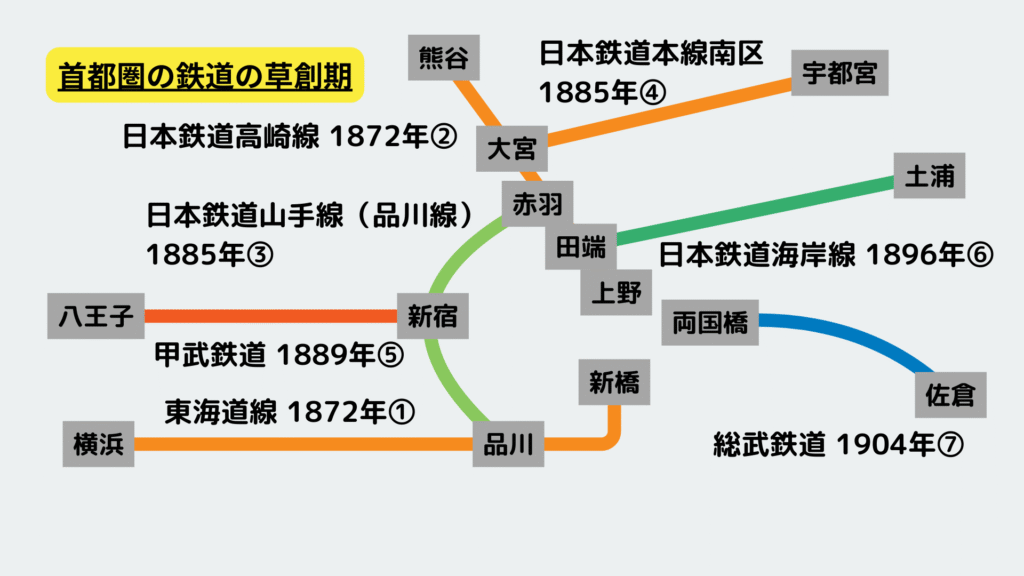

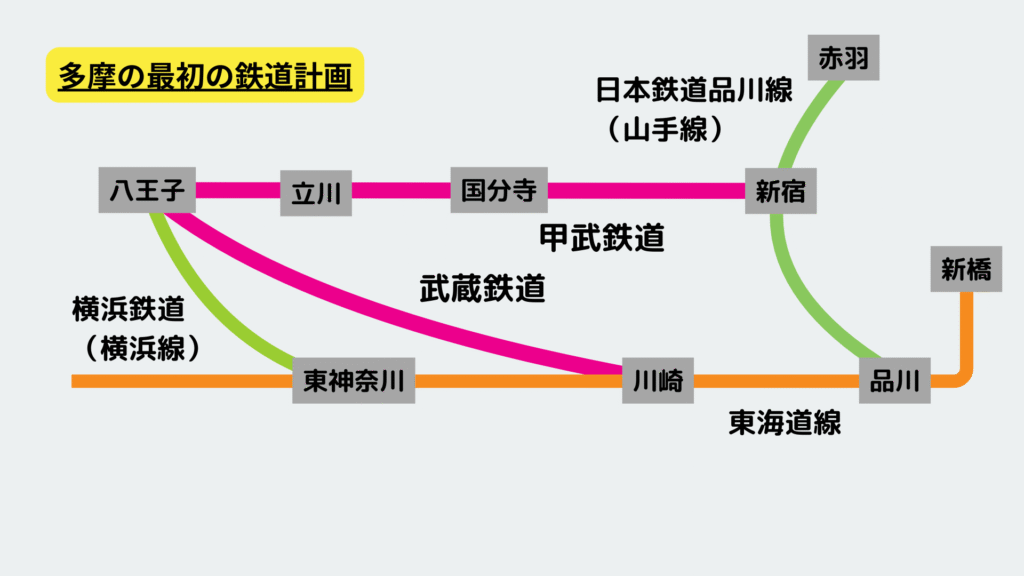

明治22年(1889年)、多摩地域に最初の鉄道が走ります。それは新宿から八王子まで開業した甲武鉄道。後に国有化されて中央線となる路線です。甲武鉄道によって東京との結びつきを強めた多摩地域は、その後の1893年に神奈川県から東京府に編入されます。

甲武鉄道の開業から5年後の1894年、今度は甲武鉄道の支線として、青梅鉄道が立川~青梅間で開業します。こちらも後に国有化されて青梅線となる路線です。同年、こちらも甲武鉄道の支線として、川越鉄道が国分寺~久米川(仮)間で開業します。現在、西武国分寺線と呼ばれる路線です。

20世紀に入ると、今度は1908年に横浜鉄道が東神奈川~八王子間で開業します。こちらも後に国有化されて横浜線となります。

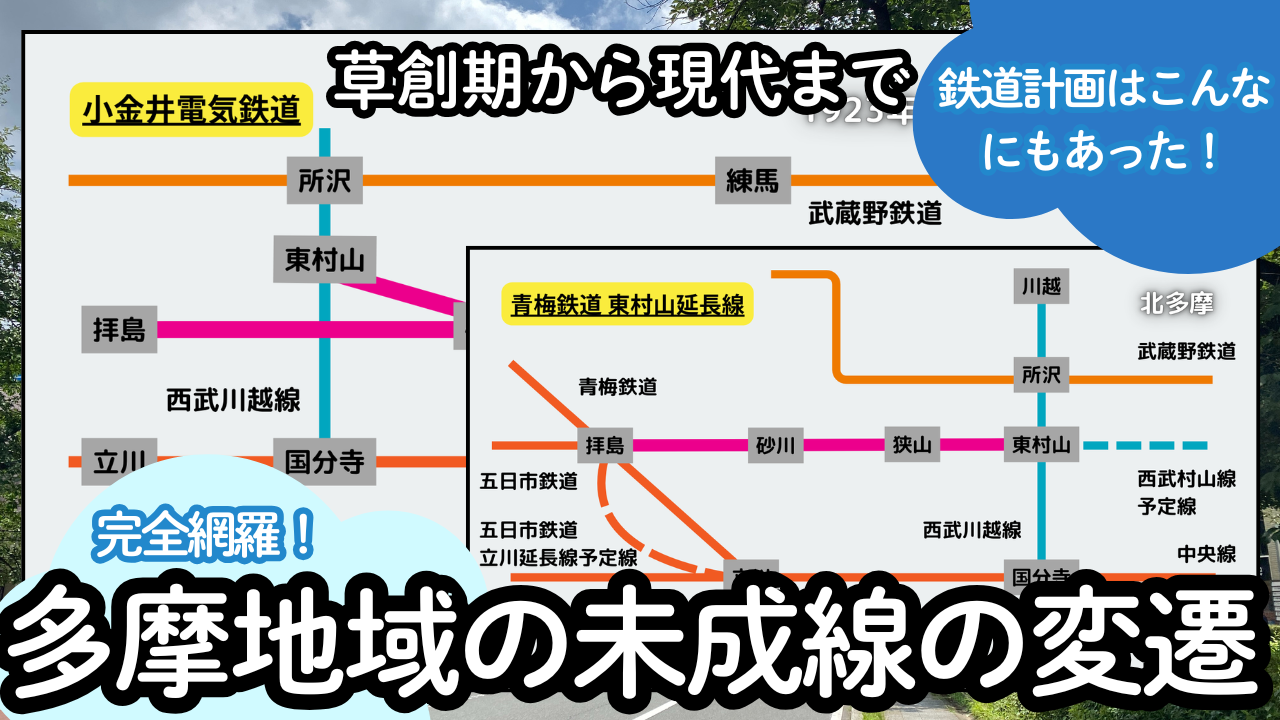

これらの鉄道が、多摩地域の鉄道の草創期を形成しました。その後も多摩地域には様々な鉄道計画が持ちあがり、国に却下されたり、免許が下されても着工できなかったり、中には途中まで工事が進んだものもありましたが、多くが日の目を見ぬまま潰えていきました。

それらは、地域の人々の熱い想いや、他地域との広大な路線網を描く夢、会社の存続のための延伸計画、そして郊外の街づくりとそのアクセスを意図したものなど、様々な目的で生まれては消えていきました。それらを俯瞰して眺めることで、多摩の人々が地域をどのように考え、産業や人々の暮らしがどのように変わり、そして他地域との人の流れがどのように移り変わっていったかを見ていきましょう。

※このサイトでは、路線の位置関係は中央線や京王線、小田急線を軸に、模式的に表します。厳密な時系列ではなく、大きくエリアごとにそれぞれの未成線を関連付けて、観やすい構成を心掛けました。間違いがありましたらコメント欄でご指摘いただけますと幸いです。

※今回は多摩地域と地理的連続性の強い神奈川県の相模原地域、埼玉県の入間地域を含めた範囲でまとめました。

※路線名、駅名は当時のものを記載しています。例)西武多摩川線→西武多摩線、多摩鉄道、町田駅→原町田駅

- 南多摩エリア

- 北多摩エリア

- 箱根土地

- 京王電気軌道 国立線

- 京王電気軌道 国分寺線

- 日本電気鉄道

- 武蔵電気軌道

- 京王電気軌道 小金井線

- 武蔵野鉄道と旧西武鉄道 昭和初期

- 武蔵野鉄道と旧西武鉄道 大正時代

- 青梅街道と田無宿

- 村山軽便鉄道

- 西武鉄道 村山線

- 小金井電気鉄道

- 武蔵野鉄道 戸塚線・中野線・吉祥寺線

- 西武軌道 延長線

- 西武軌道 国分寺延長線

- 西武鉄道 立川線

- 西武急行鉄道

- 立新電気鉄道

- 多摩川急行電気鉄道(箱根土地)

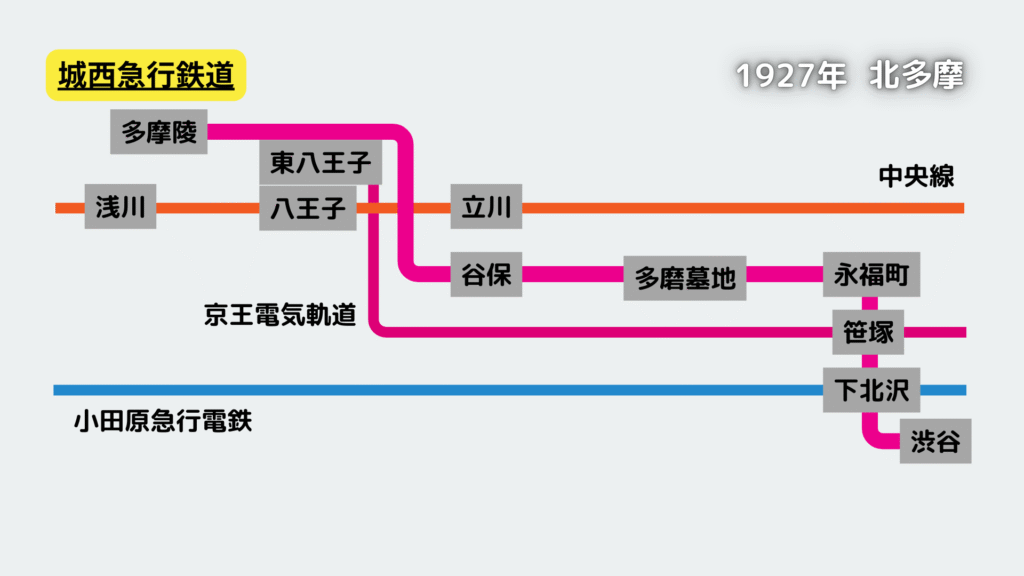

- 城西急行鉄道

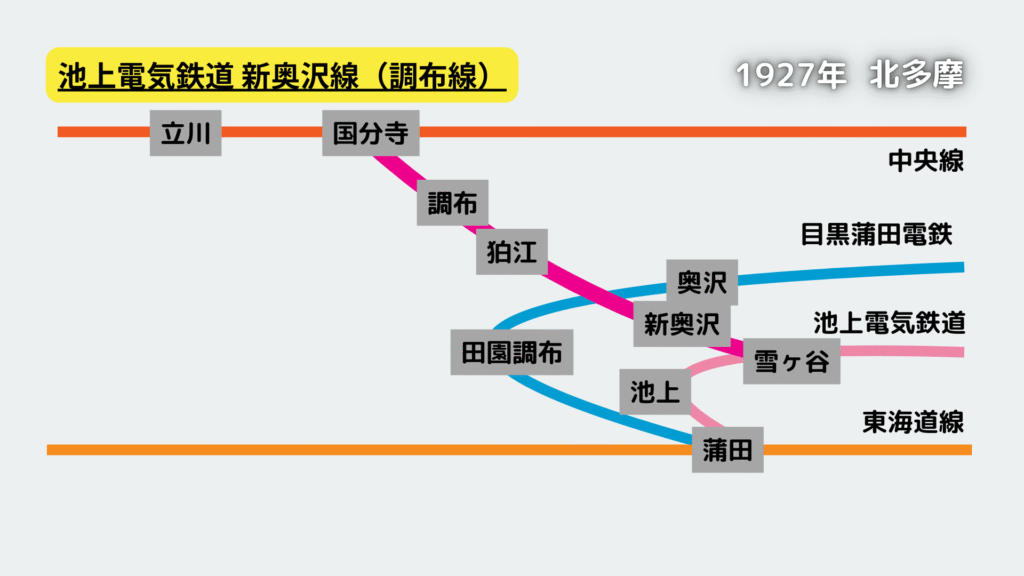

- 池上電気鉄道 新奥沢線(調布線)

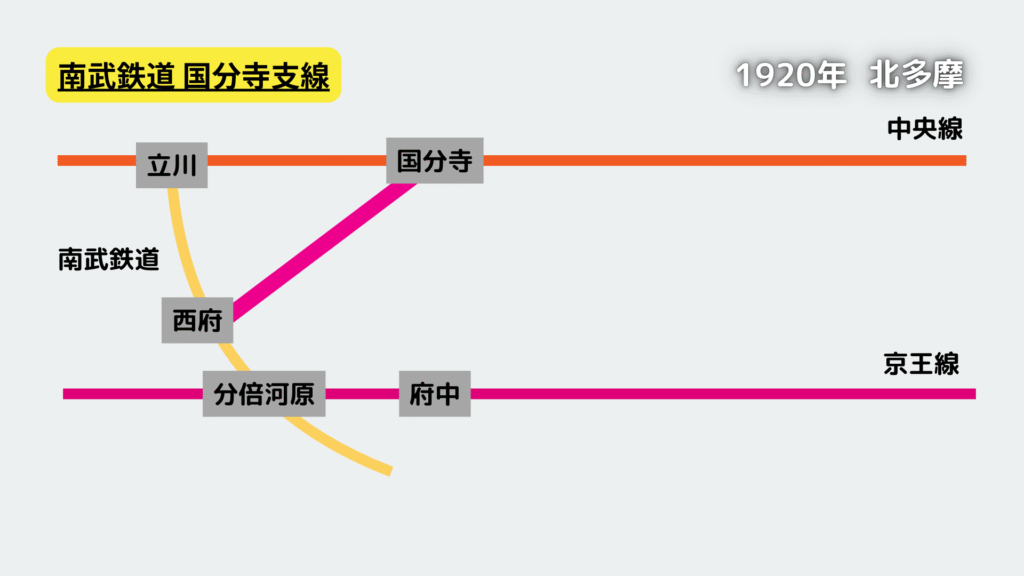

- 南武鉄道 国分寺支線

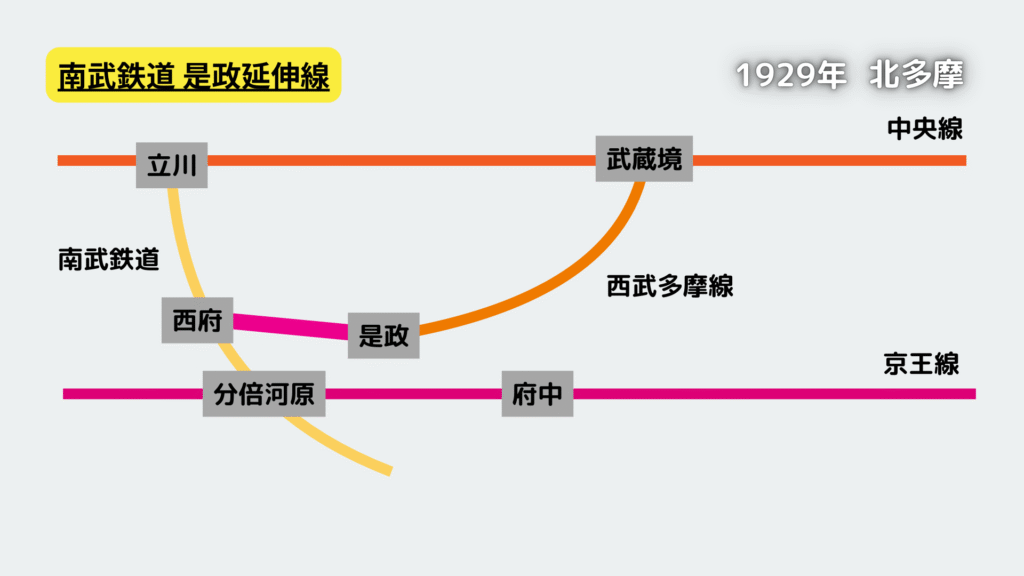

- 南武鉄道 是政延伸線

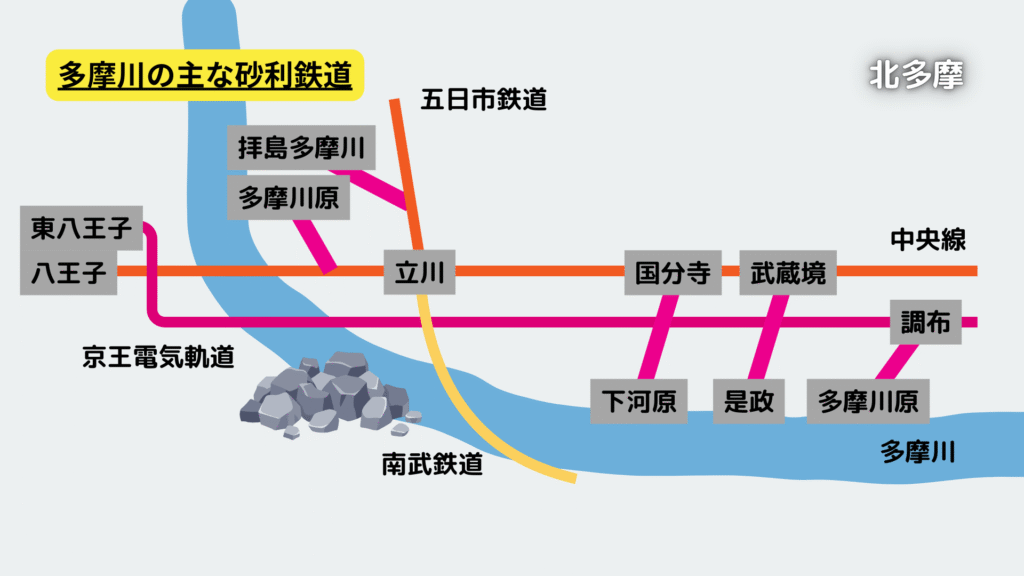

- 多摩川の主な砂利鉄道

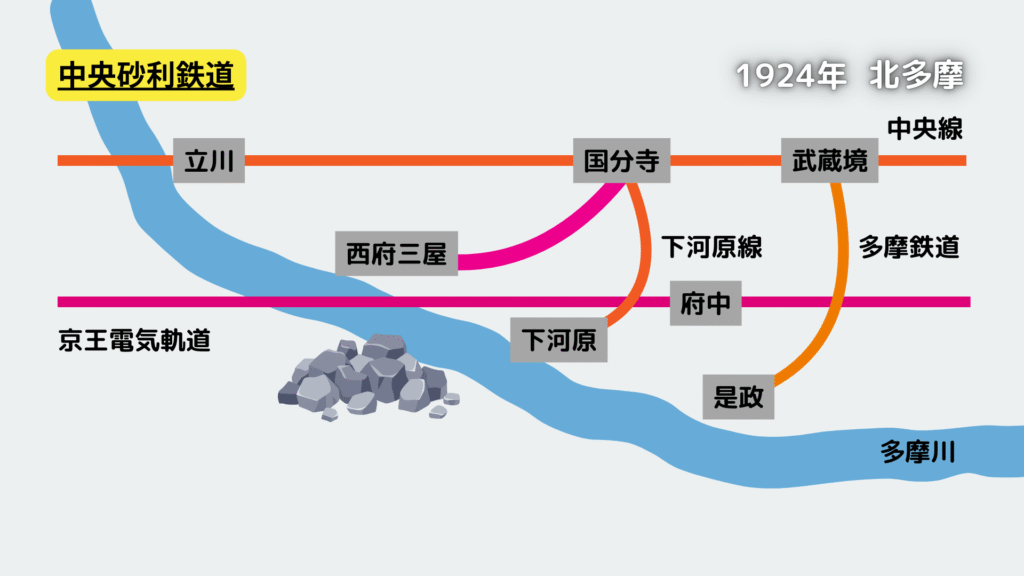

- 中央砂利鉄道

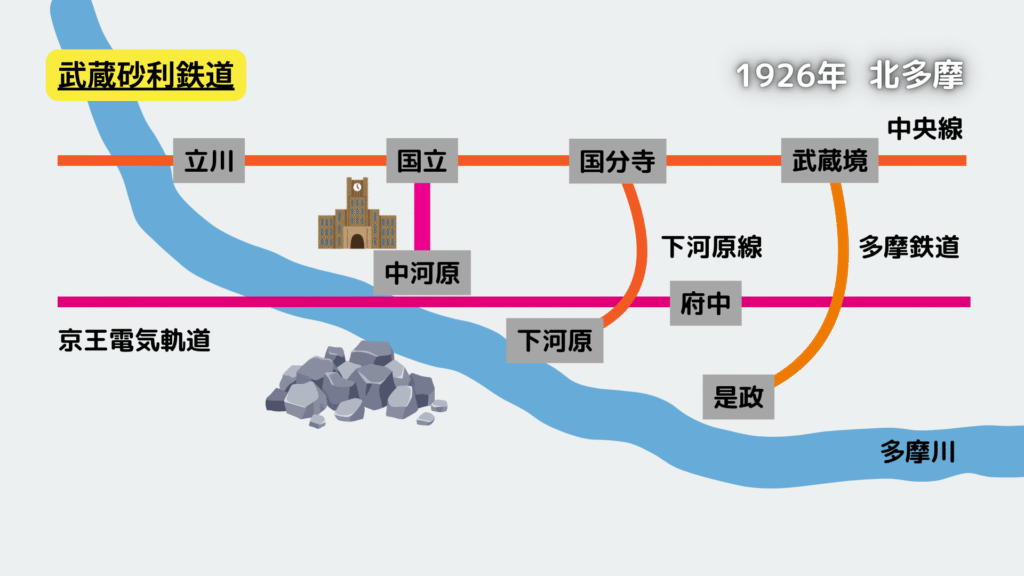

- 武蔵砂利鉄道

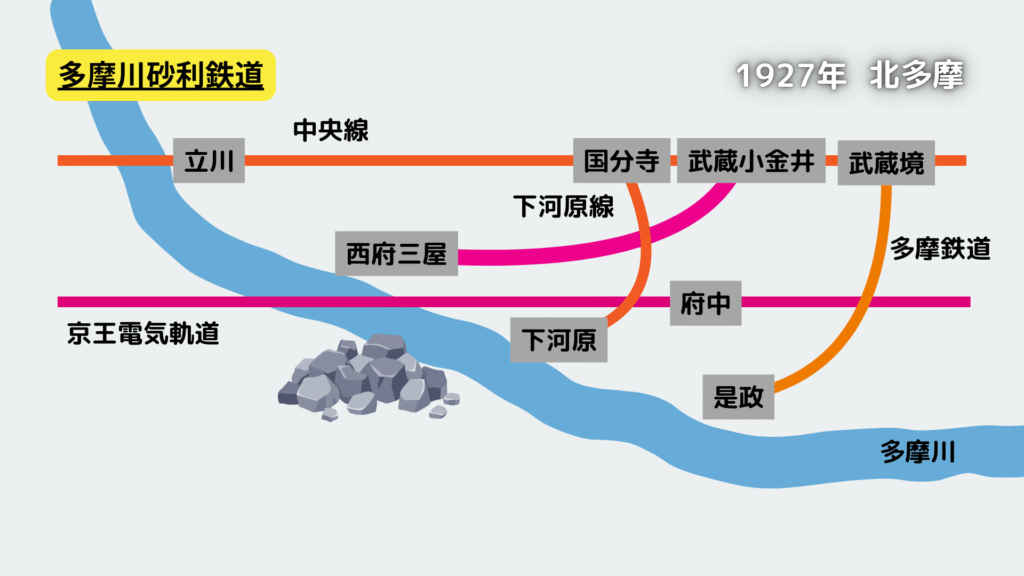

- 多摩川砂利鉄道

- 東京多摩川電鉄

- 京王帝都電鉄の新路線

- 京王帝都電鉄 立川線

- 帝都電鉄 田無延長線

- 京王帝都電鉄 三鷹線

- 西武多摩川線 東伏見延伸

- 西武多摩川線 武蔵関・田無町延伸

- 西武鉄道 吉祥寺線

- 西武多摩線 府中延伸

- 武蔵中央電気鉄道(八王子電気鉄道)

- 武蔵中央電気鉄道 大宮線

- 武蔵中央電気鉄道 目白線

- 武蔵中央電気鉄道 大宮線延伸線

- 西多摩エリア

- 首都の外縁を結ぶ路線計画

- 多摩の鉄道のこれから

南多摩エリア

まずは南多摩エリアを見てみましょう。

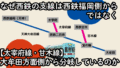

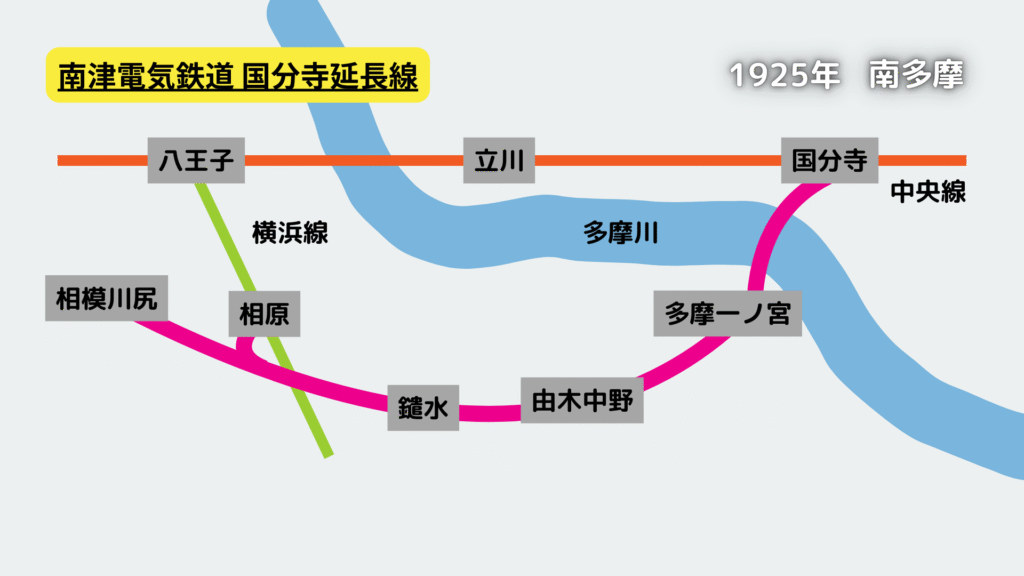

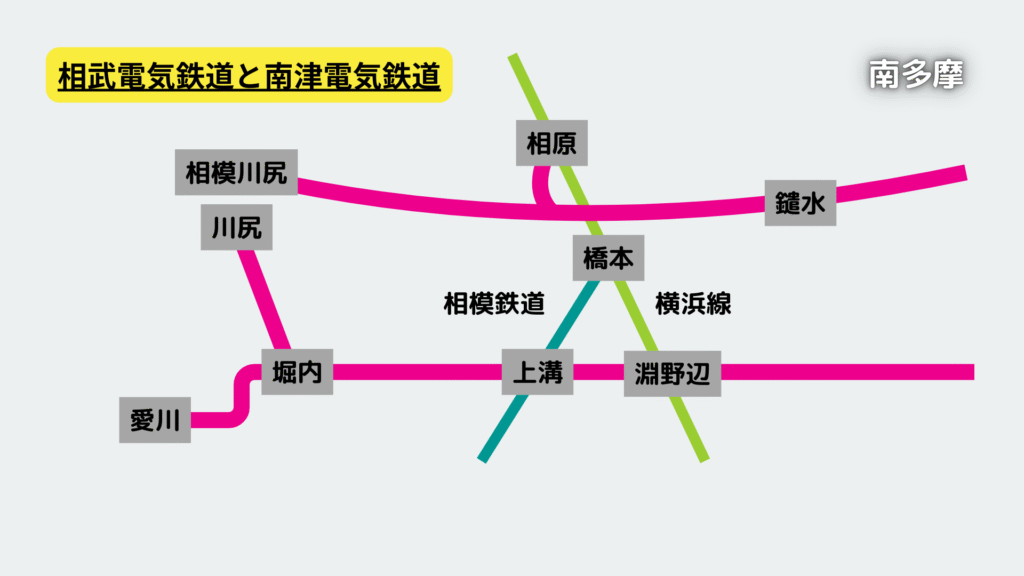

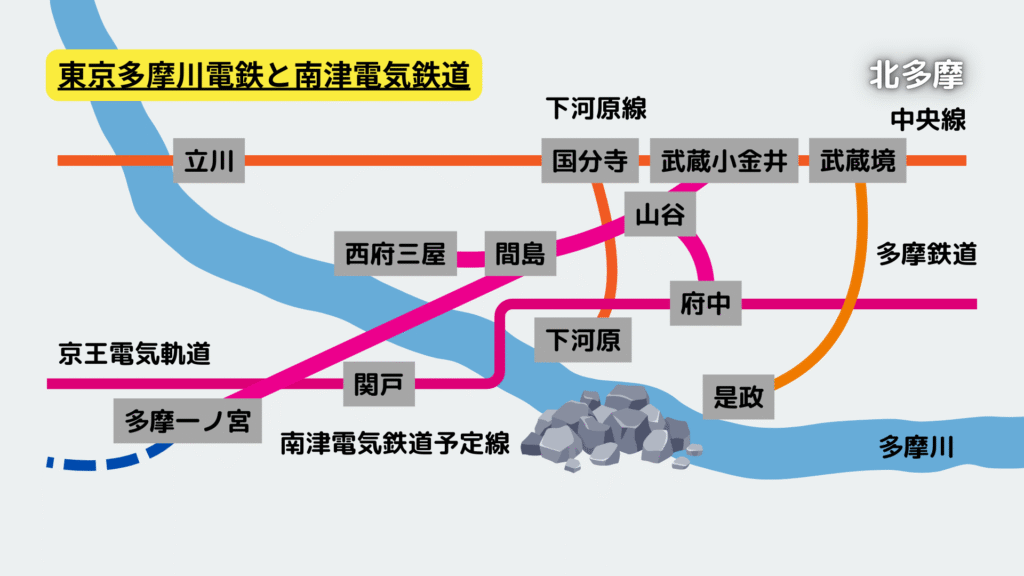

南津電気鉄道

京王相模原線が多摩ニュータウンを駆け抜けるはるか昔、この地域には南津電気鉄道という路線が計画されました。南津電気鉄道は1925年に免許が下され、実際に着工まで至っています。路線は現在の京王線聖蹟桜ヶ丘駅のあたりに多摩一ノ宮駅を設置し、由木(ゆぎ)村(現・八王子市)の由木中野、鑓水、横浜線相原駅を経由して、相模川尻駅までを結ぶ計画でした。相模川尻駅は現在の相模原市緑区、かつての津久井郡城山町川尻に計画されました。相原駅へは本線から分岐して支線で結ぶ予定でした。南津とは、南多摩郡の南と津久井郡の津をとったものです。

-1024x768.jpg)

当時の由木村鑓水は八王子から横浜へと生糸を輸送する集積地として栄えていました。南津電気鉄道はそんな鑓水の有力者によって設立されました。目的として、生糸や木材の輸送のほかに、風光明媚な川尻への観光需要の喚起もありました。

-1024x768.jpg)

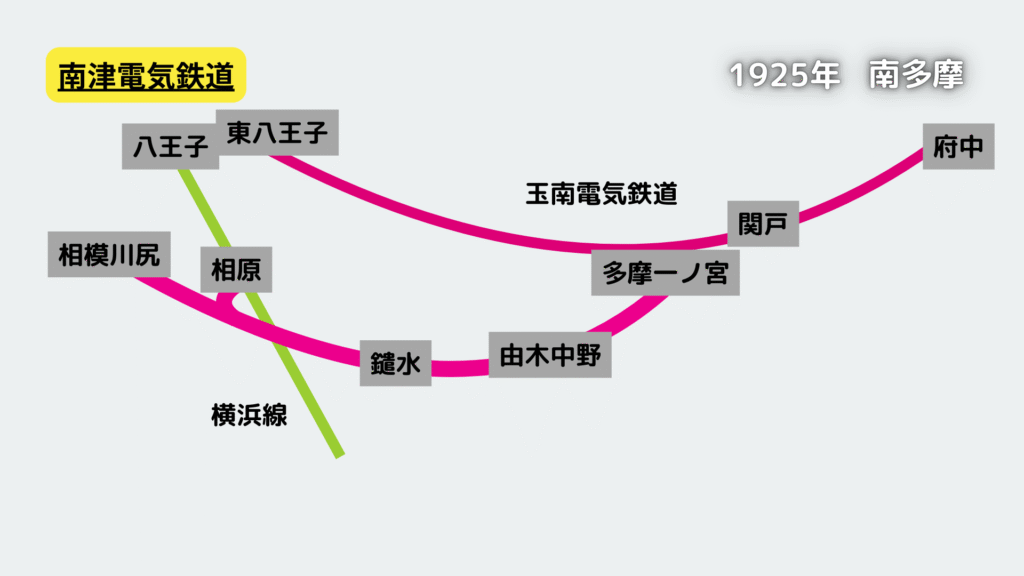

現在の京王線の前身は、新宿から府中までの京王電気軌道と、府中から東八王子までの玉南電気鉄道ですが、玉南電気鉄道は南津電気鉄道が免許された1925年に開業します。多摩一ノ宮駅予定地近くには関戸駅(現・聖蹟桜ヶ丘駅)ができました。多摩一ノ宮駅は関戸駅の西側の、野猿街道と川崎街道の交差点付近に作られる予定でした。そのため南津電気鉄道は多摩一ノ宮駅の先で玉南電気鉄道に乗り入れて、多摩川を渡り、府中に向かう構想を持ちます。ところが、玉南電気鉄道が京王電気軌道と合併するにあたり、京王と同じ路面電車の軌間(軌道法)に変更したため、狭軌で建設する南津電気鉄道は乗り入れが叶いませんでした。

そのため、多摩一ノ宮駅から自力で多摩川を渡り、西府を経由して中央線の国分寺駅まで至る国分寺延長線を計画します。これは、都心連絡に加え、多摩川の砂利を運搬する目的での延伸でした。

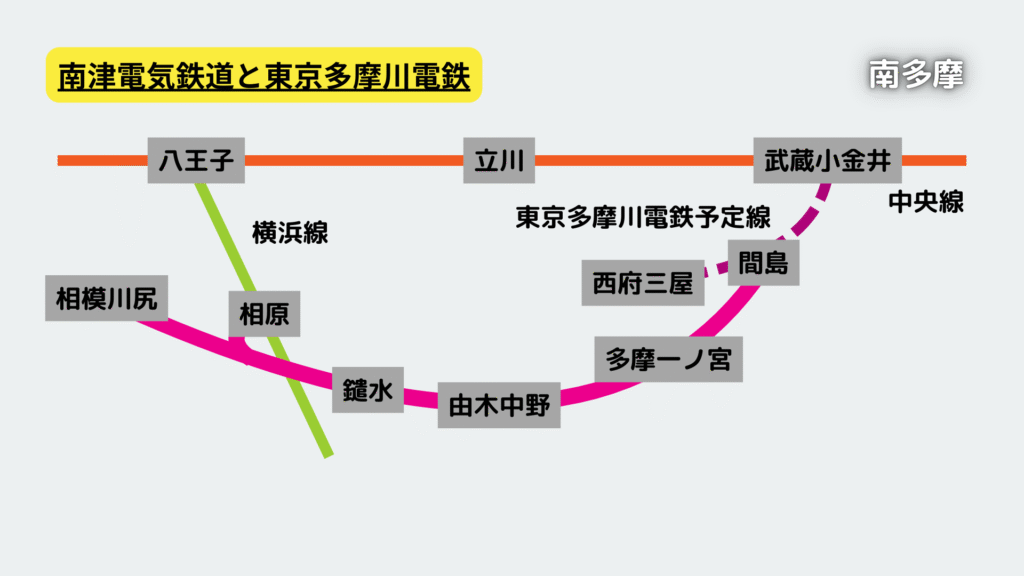

その後、後述する東京多摩川電鉄という路線が、武蔵小金井駅から西府の三屋(現在の府中市四谷)までの路線の免許を得たため、それと接続する目的で三屋まで延伸することになり、認可されました。接続の駅は間島(あいじま)駅となりました。

南津電気鉄道は1928年に着工、鑓水付近で路盤の工事が済み、一部はレールまで敷かれましたが、世界恐慌に端を発した昭和恐慌により生糸の価格が暴落、資金難となり工事は中断します。1934年には会社が解散しました。

-1024x768.jpg)

沿線は現在多摩ニュータウンとなっていますが、仮に南津電気鉄道が開通していれば地価が上がり、ニュータウン造成の大規模な土地の買収は難しかったかもしれないことが指摘されています。後の世に開通する京王相模原線は、ほぼ同じルートを辿り、横浜線の橋本駅まで至りますが、川尻までの鉄道はついぞ叶いませんでした。

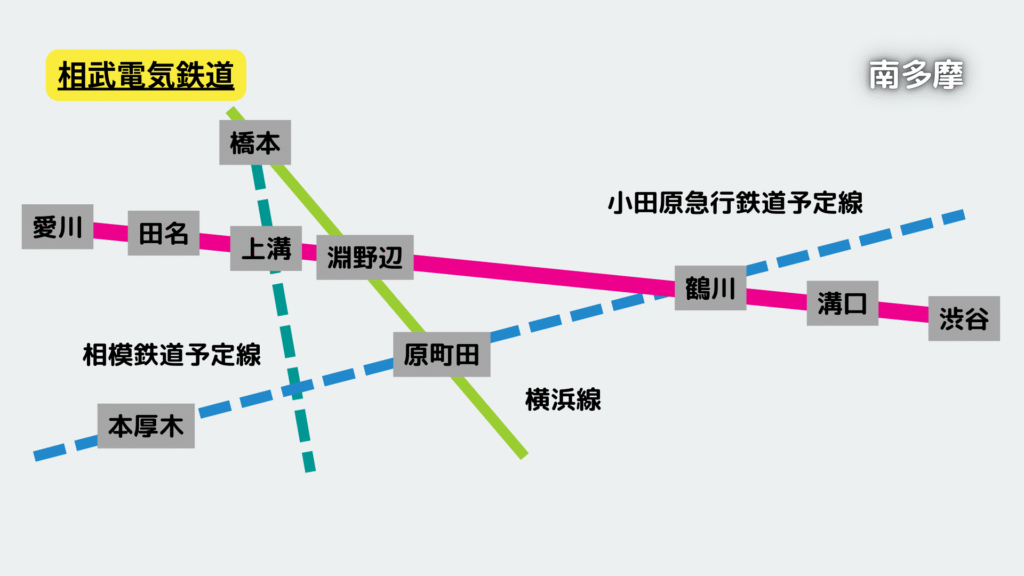

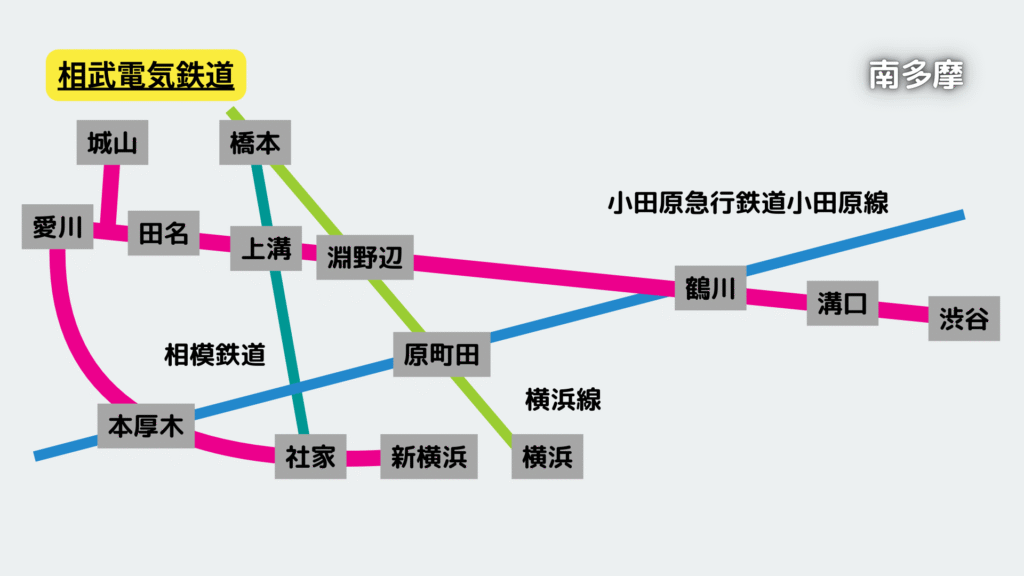

相武電気鉄道

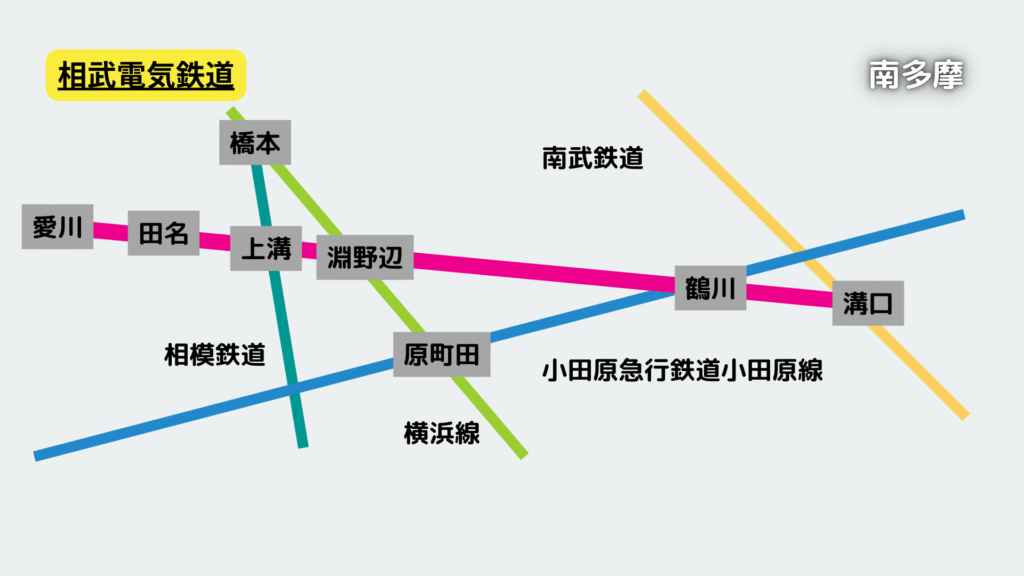

南津電気鉄道と時を同じくして、相武電気鉄道という会社も鉄道を計画しました。当初は渋谷を起点として、溝ノ口、鶴川、横浜線の淵野辺駅、上溝、田名を経由し、愛川村まで至る路線計画を立てますが、関東大震災により一時頓挫します。

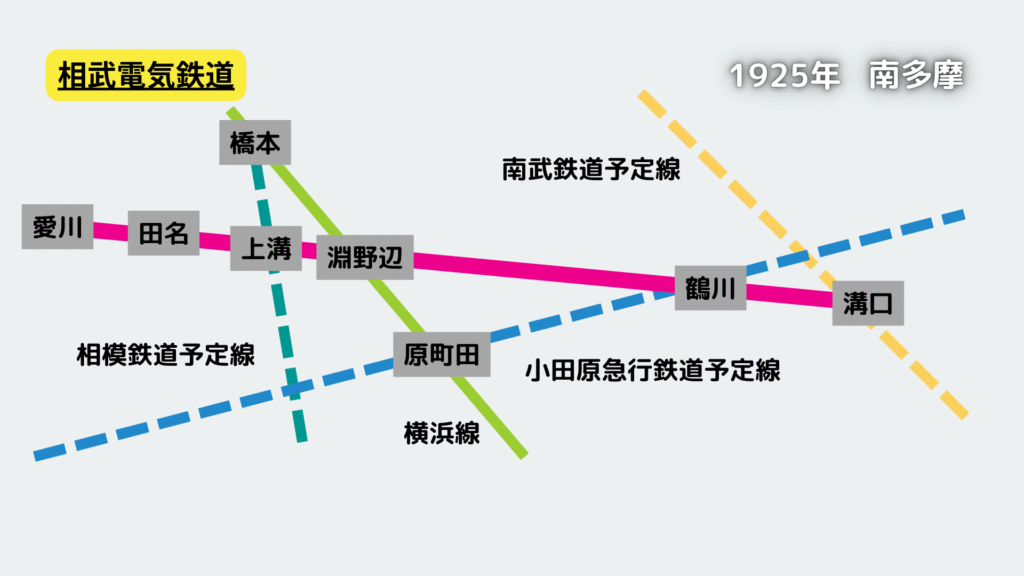

その後、溝ノ口から愛川村田代までの路線を再申請し、南津電気鉄道と同じ1925年に免許が下付されます。当時、南武線の前身である南武鉄道と、現在の小田急小田原線である小田原急行鉄道がすでに建設中で、相模線の前身である相模鉄道も免許されていました。相武電気鉄道はそんな近隣の主要な路線と同時代の路線として1927年に着工します。

同年、南武鉄道と小田原急行鉄道が開業しました。ところが、淵野辺~上溝間の路盤の工事が完了し、車両の発注まで済ませたところで資金が行き詰まります。折しも昭和恐慌が起こり、計画は頓挫。1938年に会社が解散、路線の免許は失効しました。

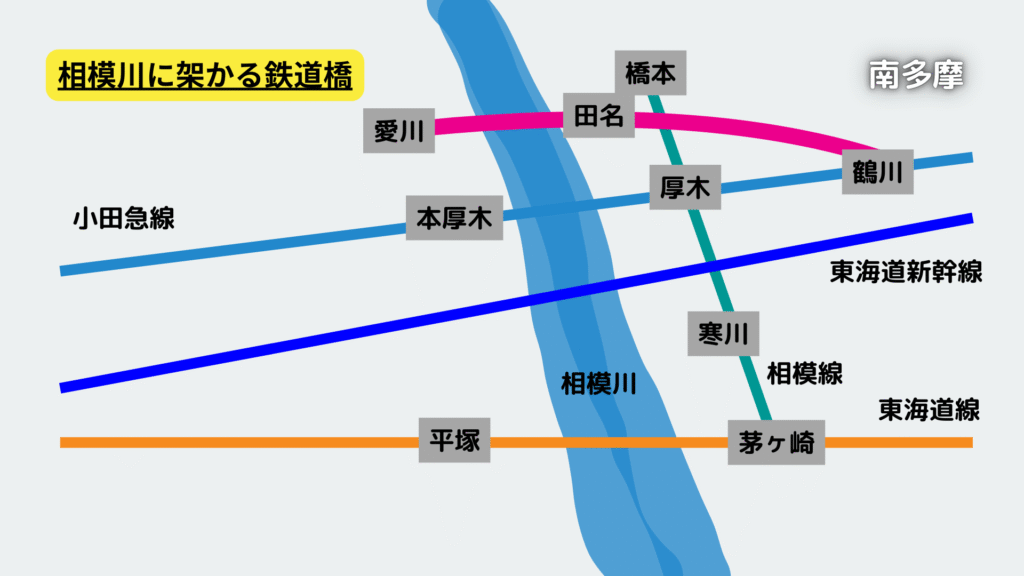

相武電気鉄道は田名から愛川までを相模川に鉄橋を架けて繋ぐ計画でした。ただ当時、橋を架けるには多額の費用を必要としたため、相模鉄道も相模川を越えることはできず、私鉄で橋を架けられたのはその後も小田原急行鉄道だけとなりました。

相武電気鉄道には愛川から先、本厚木、そしてその先の新横浜(現在の新横浜駅とは別)まで伸ばす計画がありました。新横浜駅は現在の京急線の南太田駅付近に予定されていました。

さらに、途中の田名堀内から川尻に向かう計画も持っていました。こちらは却下されますが、川尻で、南津電気鉄道と接続する構想だったようです。

南津電気鉄道と相武電気鉄道のように昭和恐慌でやむなく断念した路線計画は多くありました。

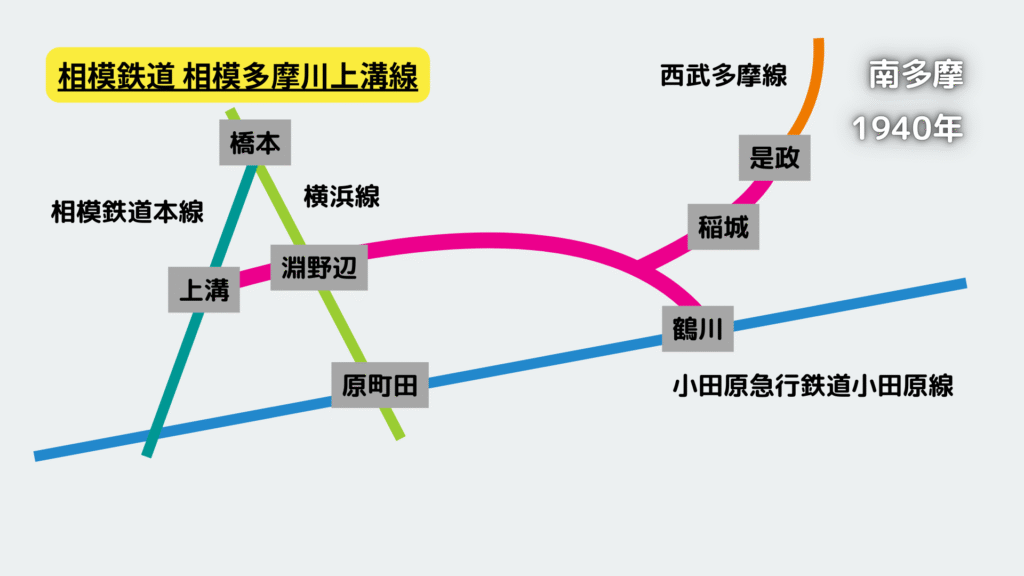

相模鉄道 相模多摩川上溝線

相武電気鉄道の亡き後も、このエリアに鉄道を引く計画は持ち上がり続けました。相武電気鉄道が解散してすぐの1940年には、現在の相模線を運行していた相模鉄道が、相模多摩川上溝線を計画します。

相模多摩川上溝線は上溝駅からの延長線で、淵野辺駅を経由して鶴川まで向かう路線と、鶴川の手前で分岐して稲城を経由し、多摩川を渡って、是政で西武鉄道多摩線(現・西武多摩川線)に接続する路線からなる路線計画です。

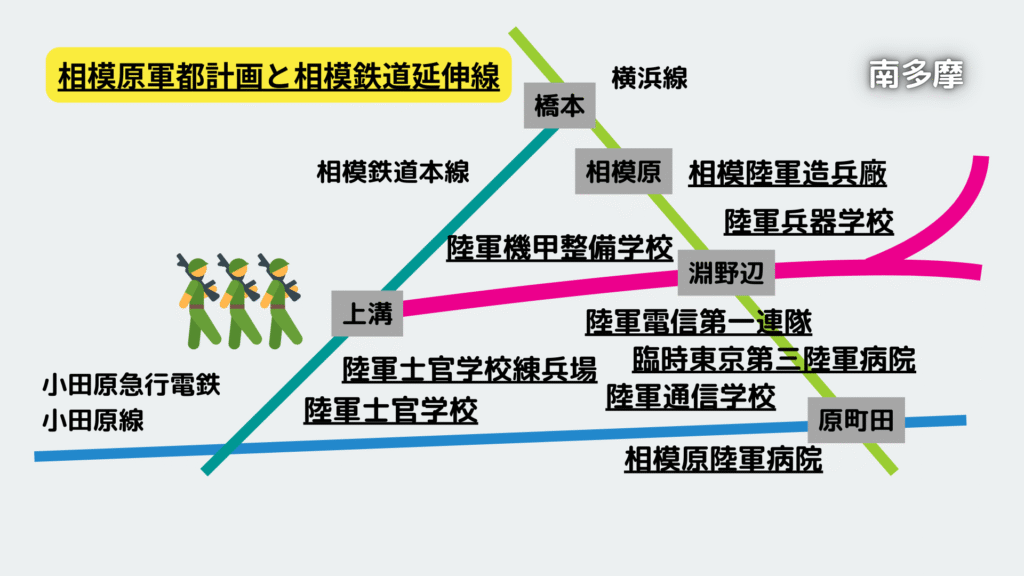

当時、相模原地域には陸軍士官学校や練兵場、陸軍造兵廠などの軍事施設が東京から移転し、その周囲に病院や軍需工場を建設するという、相模原軍都計画が進められていました。海の軍都・横須賀に対し、陸の軍都・相模原と謳われました。軍都計画により各村は合併し、相模原町となります。相模鉄道は沿線に軍需工場を抱えており、軍都計画をチャンスと捉えます。この延伸線を建設することで、軍事物資を相模原軍都へスムーズに輸送することを考えました。当時、寒川で採取していた相模川の砂利を相模原軍都や東京方面へ輸送しやすくするのも目的でした。

ただ、1941年には経営陣が変わり、相模鉄道の株が後の東急電鉄となる東京横浜電鉄に買い占められ、計画は立ち消えになります。

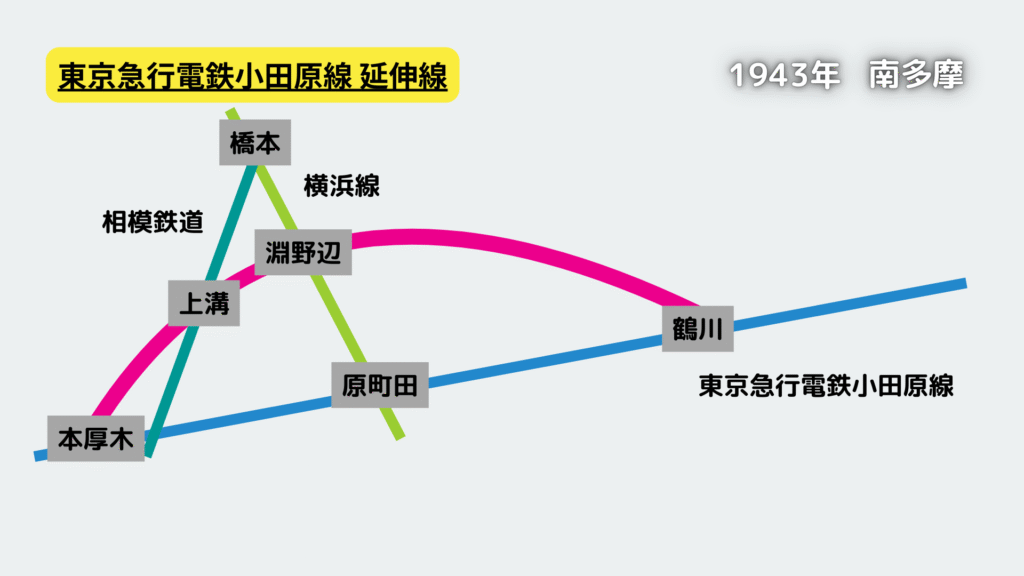

東京急行電鉄小田原線 延伸線

相武電気鉄道や相鉄相模多摩川上溝線と同じルートで、2年後の1943年に今度は小田急が免許を得ます。小田急電鉄は前年の1942年に、陸上交通事業調整法により、東京急行電鉄となっていました。いわゆる大東急です。

そんな大東急傘下で進められた延伸線は、鶴川駅から淵野辺駅、上溝駅を経由して、同じく大東急傘下となった相模鉄道と並走し、厚木まで至る路線で、環状線を形成する計画でした。ただ、戦時中の資材不足で工事にかかれないまま終戦を迎え、こちらも計画は立ち消えになります。

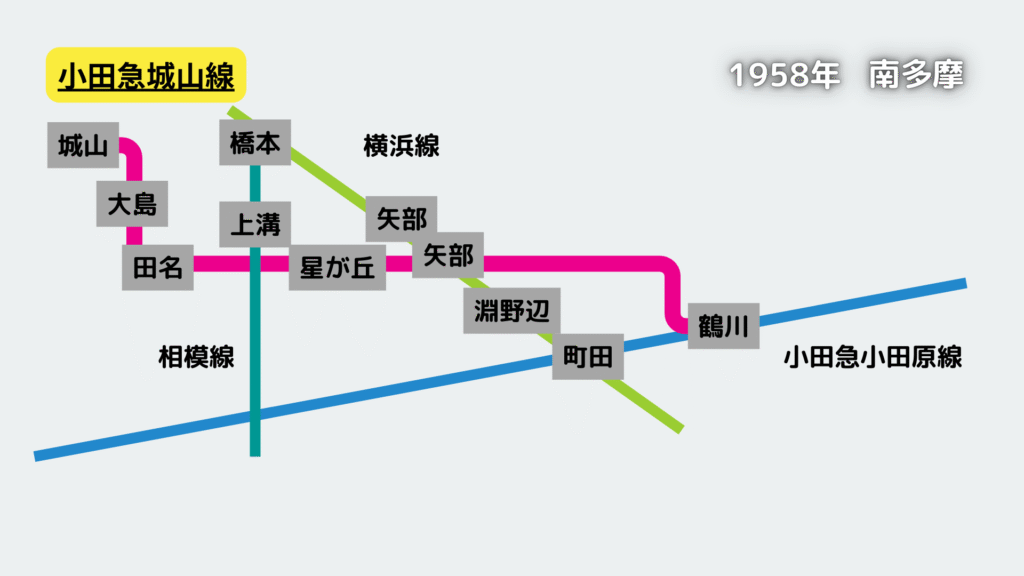

小田急城山線

そんな小田急は戦後、大東急から分離独立して再び鶴川からの路線を計画します。小田急城山線と呼ばれるこの路線は、鶴川から横浜線の矢部駅、星が丘、上溝駅の南側を経由して、田名、大島、城山まで至る路線です。城山とは南津電気鉄道で見た川尻のエリアであり、この地域に路線を引く計画が再興したことになります。小田急城山線では、城山から新宿までの直通列車も予定されました。

1958年に免許が下され、鶴川~星が丘間を先に建設することになりますが、沿線自治体との軋轢が生まれ、資金にめどが立たなくなり、計画は再び頓挫しました。ただ、この城山線がその後の多摩線の源流となります。

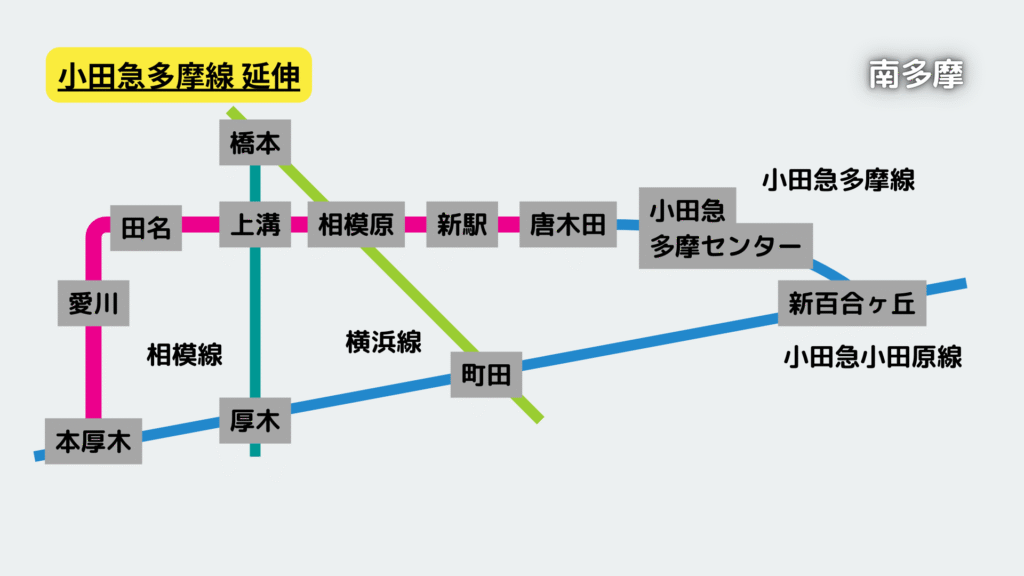

小田急多摩線

多摩ニュータウンの計画は、城山線の夢が潰えたころの1963年に始まり、小田急が京王とともにアクセス路線を敷くこととなります。多摩ニュータウンの需要の大きさから両社の競願がどちらも認可されるということになりました。

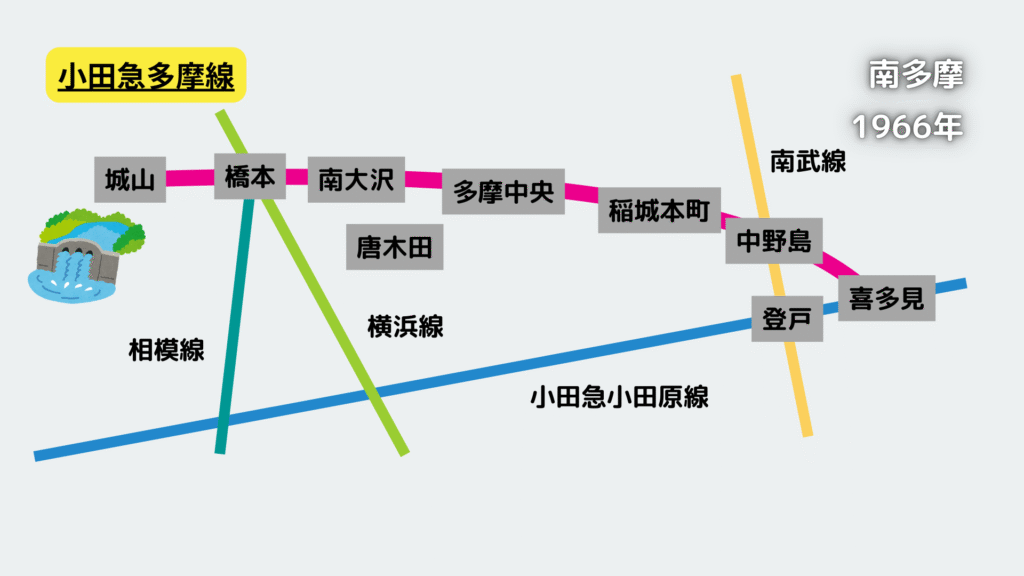

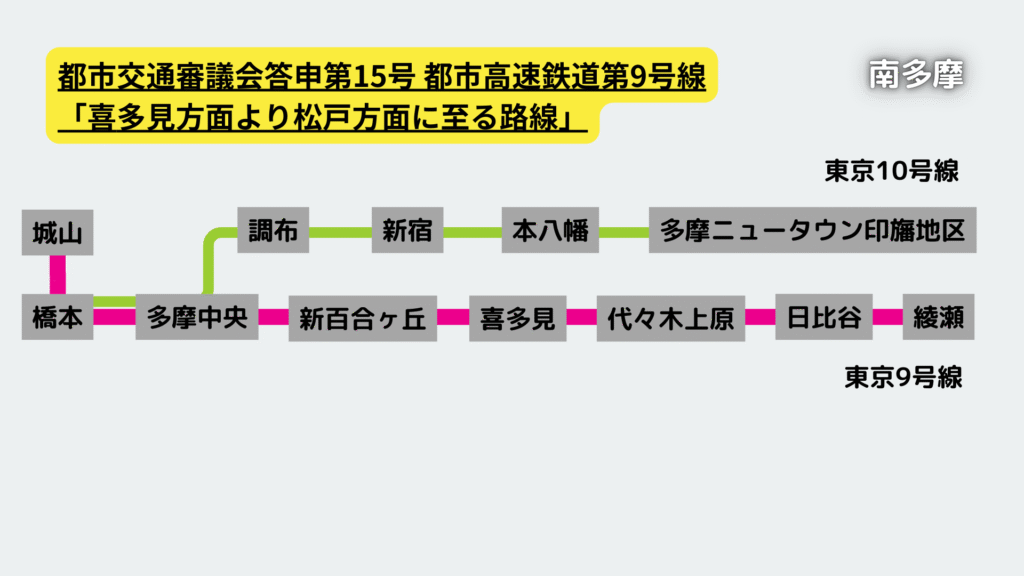

小田急は、最初は喜多見から中野島、稲城本町、多摩中央(現・多摩センター)、橋本を経て城山まで向かう路線を計画し、現在の東京メトロ千代田線と合わせた、「東京9号線」として認可されました。城山線の夢が受け継がれたかたちです。

これは、鉄道空白地帯の解消はもちろんですが、なにより城山にある津久井湖へのアクセスを意図したもので、津久井湖はニュータウンに隣接する保養地としての位置づけでした。その後、起点を喜多見駅から新百合ヶ丘駅に変更し、現在の多摩線が開業します。

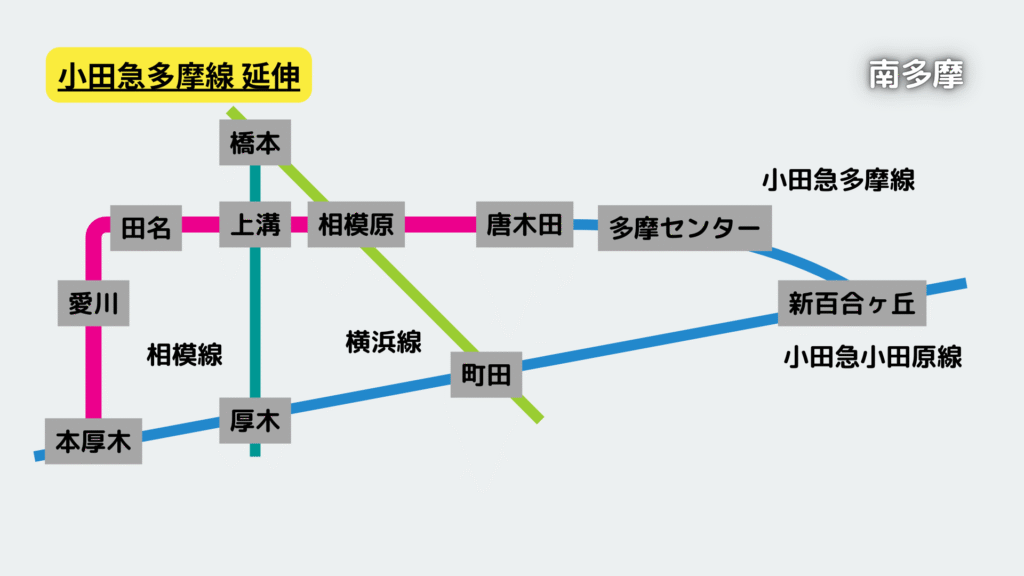

結局、城山までの免許は失効しますが、現在では方面を変えて、延伸計画が進んでいます。現在の終点である唐木田駅から横浜線の相模原駅、相模線の上溝駅を経由して、田名、愛川、本厚木駅まで至る計画です。このうち相模原駅までの延伸はやや現実味があるようです。

このように、田名、愛川、城山の地域と小田急線とを繋ぐ計画は相武電気鉄道が計画された大正の終わりから現代にいたるまで連綿と受け継がれてきました。

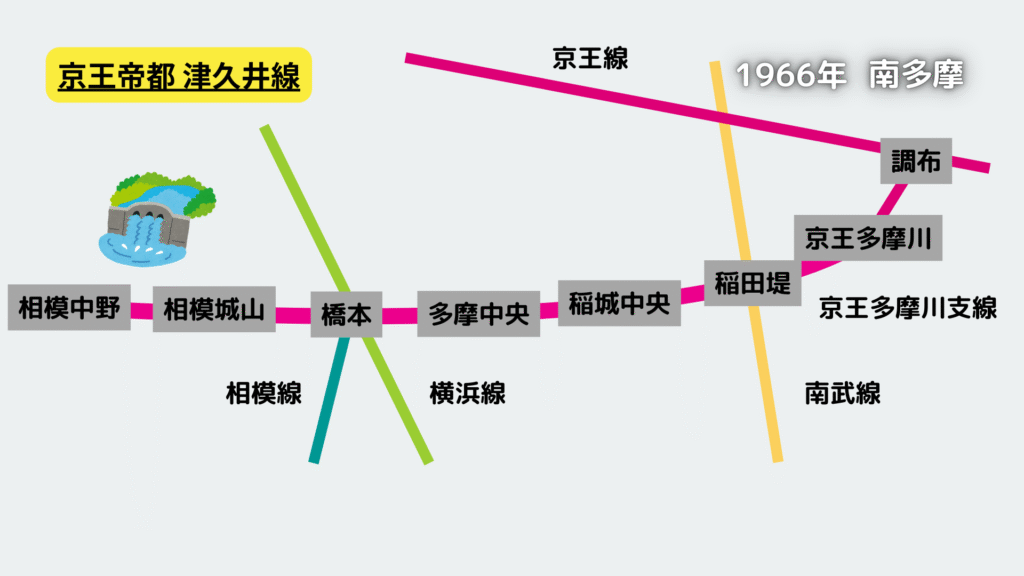

京王帝都 津久井線

また、京王相模原線ももともとは城山を目指していました。多摩ニュータウン計画の前は京王多摩川が終点であり、当時から稲城方面への延伸計画を持っていました。ニュータウンの用地買収が始まると、京王電鉄の前身である京王帝都電鉄は、稲城中央、多摩中央から橋本を経て、相模城山、相模中野まで至る津久井線を申請し、認可されます。

京王の橋本駅がわざわざ高架で横浜線を越えて反対側に駅を設けたのは、その先に延伸するつもりであったからで、城山方面の用地買収も進んでいました。結局はこちらも建設を断念し、免許を返上します。一時は中野地区から先の三ヶ木(みかげ)地区まで伸ばす案もあったようです。

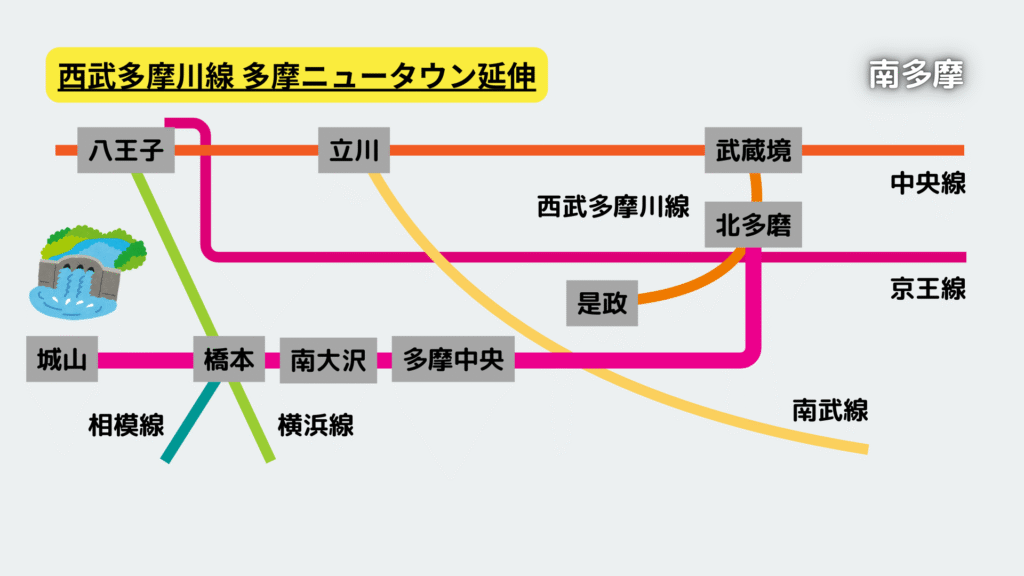

西武多摩川線 多摩ニュータウン延伸

さらに、西武鉄道の孤立路線である西武多摩川線を延伸させる計画もありました。西武の延伸計画では、途中の北多磨駅(現・白糸台駅)から分岐して多摩川を渡り、稲城、多摩中央を経由して、こちらも城山まで至る路線です。

ただ、多摩川線は単線である上に、路線が飽和状態にある中央線に接続し、さらに混雑を増やすことになるため、申請は取り下げられ、自力で都心に接続する京王と小田急がアクセス路線に選ばれました。

ほかに、国鉄線の延伸計画もあったようですが、具体化しませんでした。

北多摩エリア

北多摩エリアに進みます。

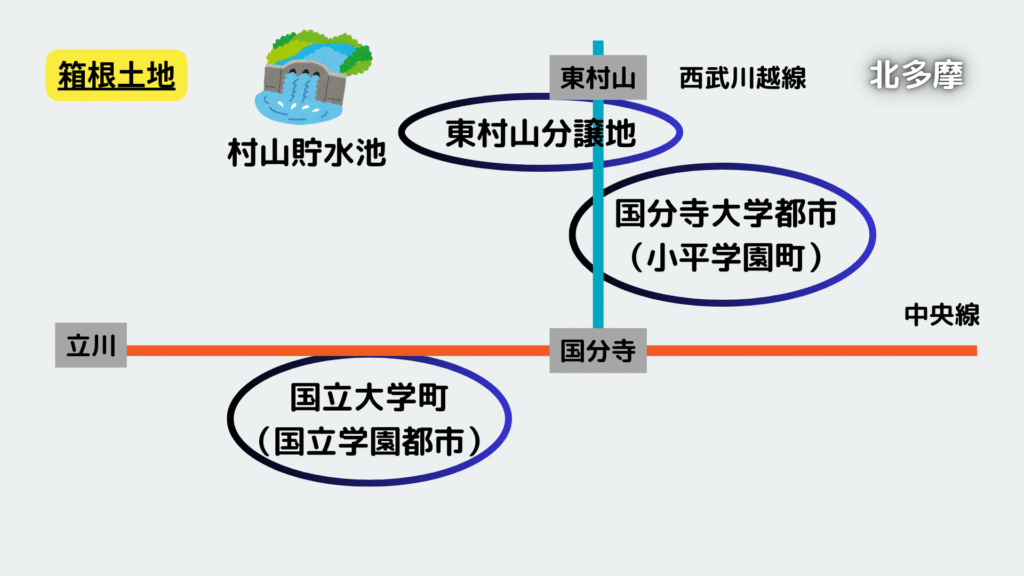

箱根土地

箱根土地はかつての西武グループの中核であり、現在のプリンスホテルに繋がる会社で、大泉学園や国立、小平、東村山などの宅地開発を行いました。

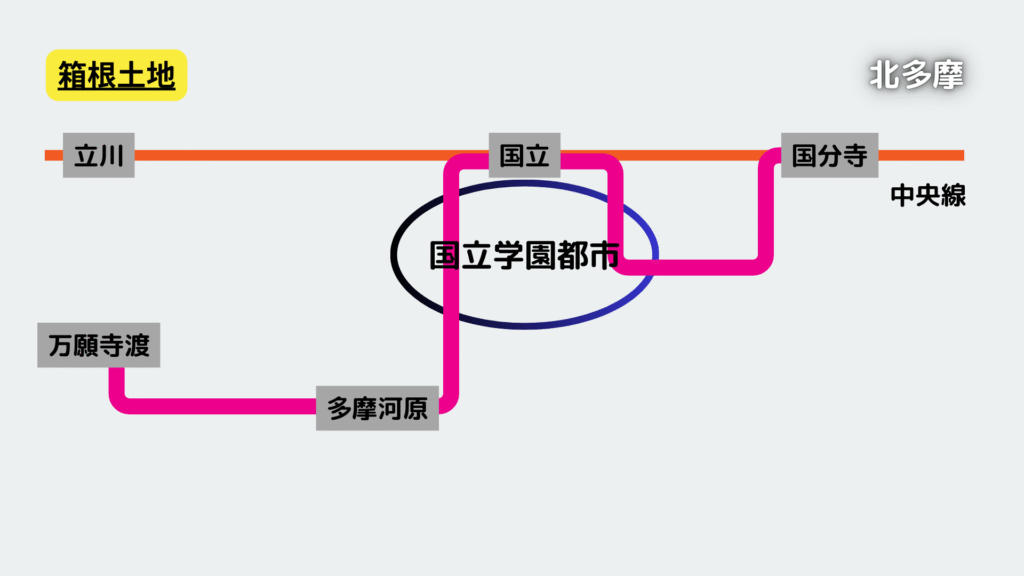

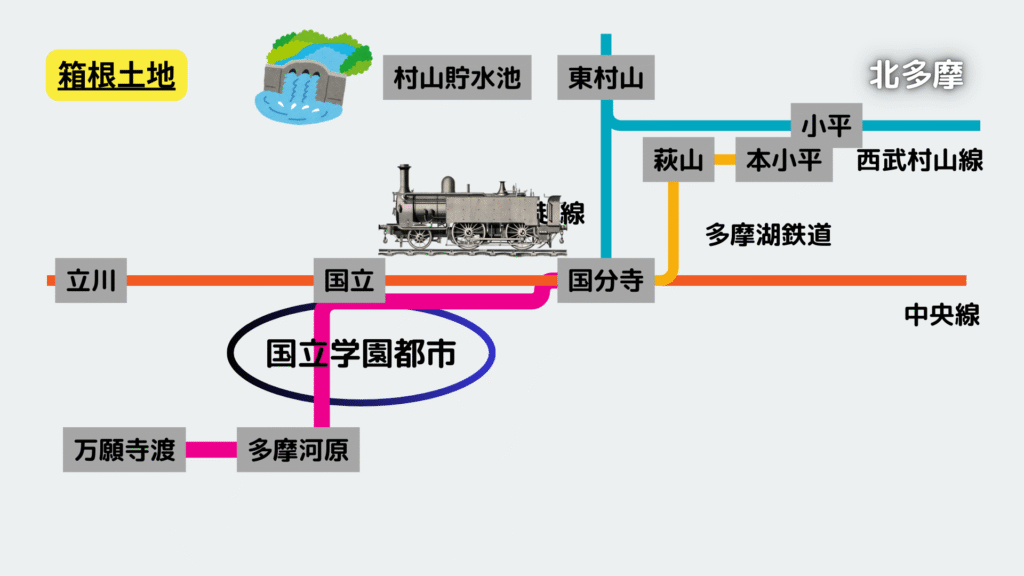

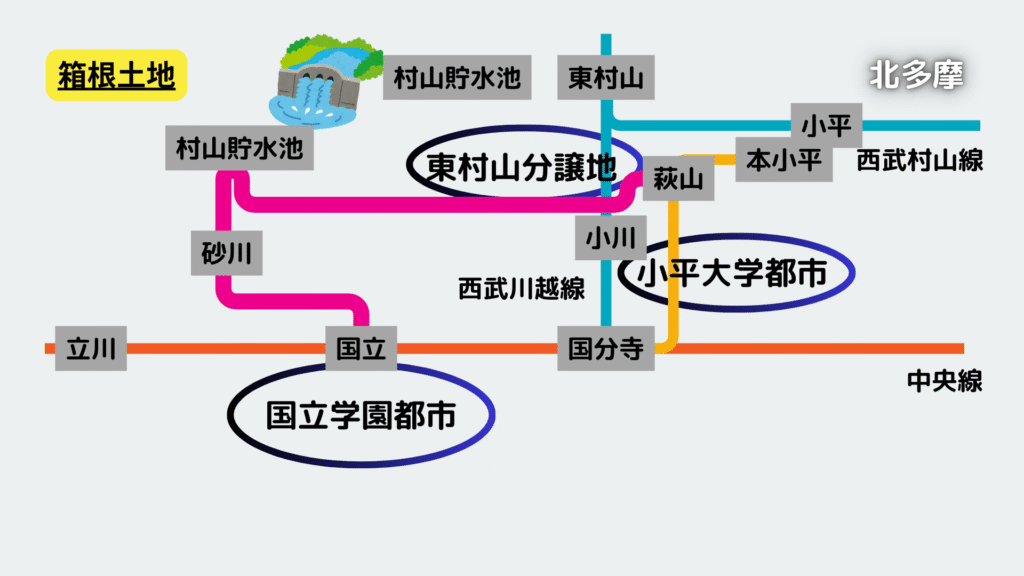

箱根土地は自社の開発した国立学園都市と小平学園都市、そして当時の観光地である村山貯水池を鉄道で結ぶことを構想します。当時、中央線に国立駅はなく、小平の経営地も国分寺駅からはバスに乗る必要がありました。

村山貯水池は当時、10年をかけて完成したばかりで、一大観光地として大々的に宣伝されていました。関東大震災の被災や人口増加により東京の人々が郊外に住宅を求める流れがあり、箱根土地は大学を中心に誘致してその周囲に都市を形成するという開発を行っていました。

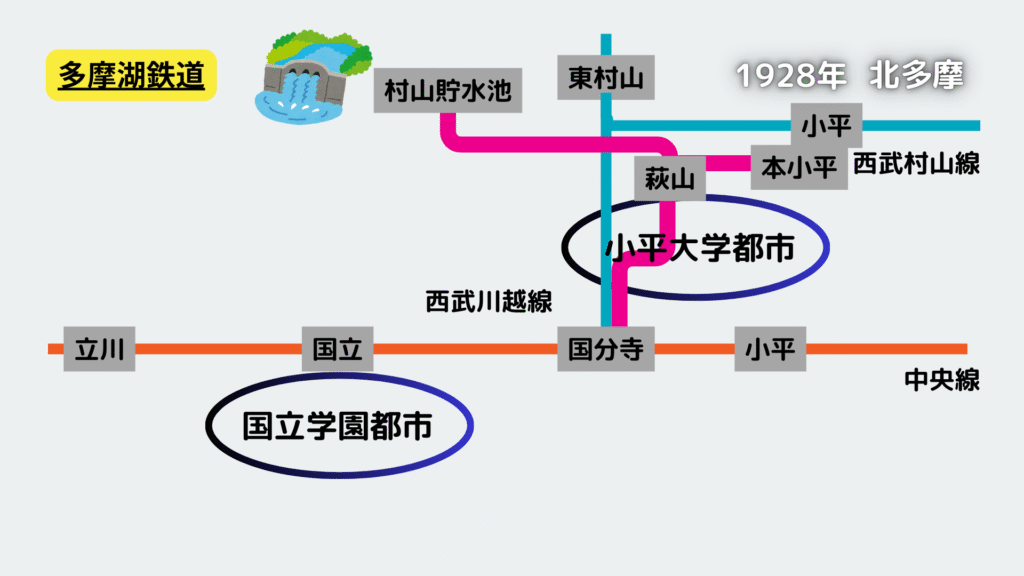

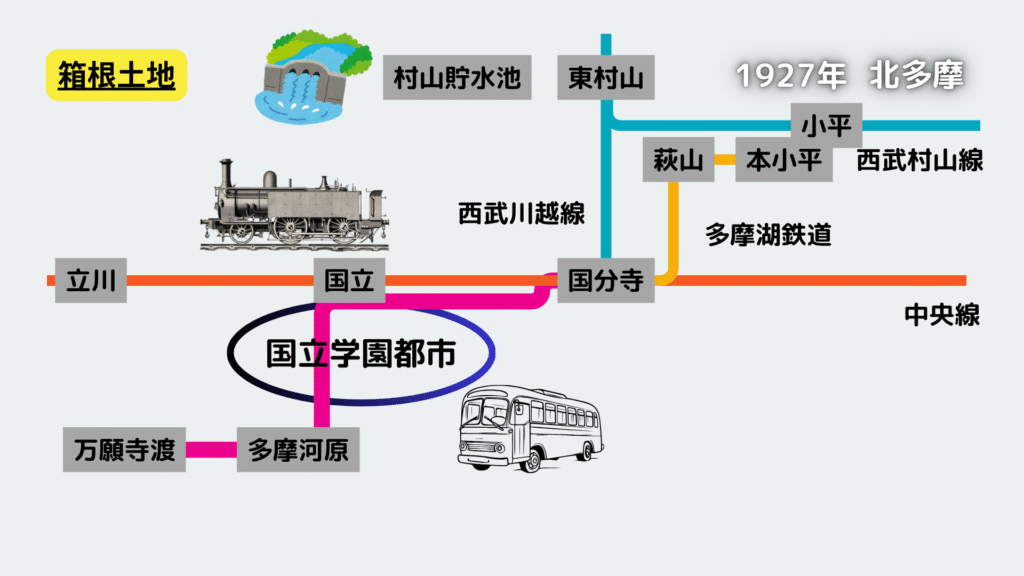

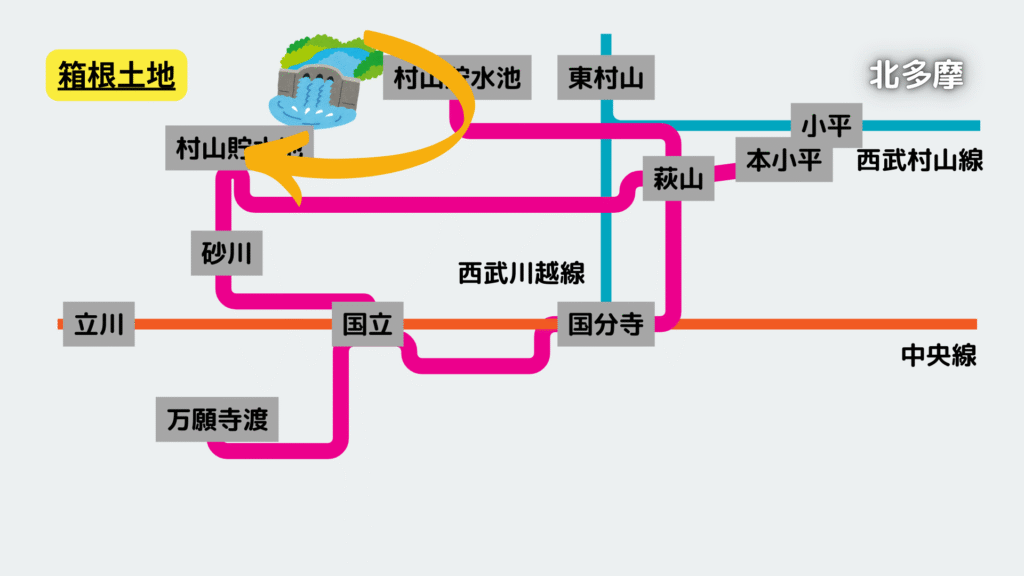

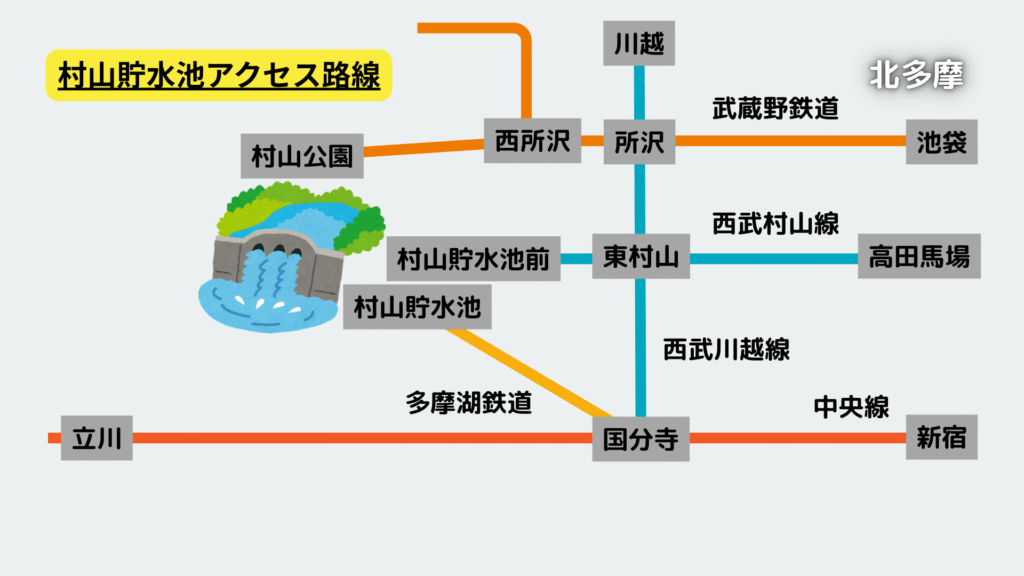

まずは1927年に、国分寺駅から萩山、そして小平までの路線の免許を取得し、子会社である多摩湖鉄道によって翌1928年に開業させます。小平では、前年の1927年に開業していた西武村山線(現・西武新宿線)の小平駅のすぐ隣に、本小平駅(現在は廃駅)を設置しました。1930年には萩山から村山貯水池まで延伸し、観光需要も担いました。

また、箱根土地は国立駅を建設し、鉄道省に寄付します。国立駅は1926年に開業しました。

。同じく箱根土地が寄贈した武蔵野線の東大泉駅(現・大泉学園駅)も当時は同じ三角屋根だった。-1024x768.jpg)

その翌年の1927年、箱根土地はさらに、国分寺駅から国立駅、そして多摩川の河畔の万願寺渡までの路線を申請します。これは国立学園都市と中央線の連絡のほかに、当時活発であった多摩川の砂利の輸送も意図したものでした。国分寺駅まで向かうのは、中央線の電化が国分寺までしか完了しておらず、国分寺以西は蒸気機関車による低頻度な運行がなされていたためで、実際に箱根土地は国分寺駅から無料のバスを学園都市まで走らせていました。

終点の万願寺渡は古甲州道の多摩川の渡しで、日野橋が開通するまでは現役の渡しとして利用されていました。途中、甲州街道を通ることで、もともとの住人の住む谷保と中央線とを繋ぐ役割も期待されました。

-1024x768.jpg)

線路は国立駅から放射状に伸びる旭通りと富士見通りに敷設される予定でした。富士見通りを南下して現在の矢川通りを進み、多摩川と合流する地点に多摩河原駅を設置、その後、多摩川に沿って上流に進み、万願寺渡に向かいます。反対の旭通りも南下して現在の都道立川国分寺線に入り、国分寺駅の手前で中央線を跨いで国分寺駅の北側にでます。駅は多摩湖鉄道と同じ北側に設置される計画でした。駅を共用するつもりだったものと考えられます。

この万願寺渡への路線は必要なしとして国に却下されます。代わりに、国分寺と国立の間の一駅間での蒸気機関車によるピストン輸送が行われました。

また、万願寺渡までの路線と同時に、国立から萩山までの路線も申請しています。こちらは国立の北口を出て東立川、砂川、そして村山貯水池の西側を経由し、折り返して今度は奈良橋、狭山、そして箱根土地と東京土地が開発していた東村山の分譲地を経て、萩山まで至る計画です。萩山で、すでに免許を取得していた多摩湖鉄道の萩山~国分寺間に接続し、二つの学園都市と観光地を結ぶ環状線を形成する構想でした。西武川越線(現・西武国分寺線)とは小川駅と東村山駅の間で交差する計画でした。

また、こちらの村山貯水池駅は、その後多摩湖鉄道が開業させる村山貯水池駅の対岸に近い芋窪(現・東大和市芋窪)に計画されました。多摩湖鉄道の村山貯水池延伸も同時期に申請しており、湖畔に二つの駅を設けて回遊性のある観光地とする構想だったのかもしれません。また、住宅地と保養地をセットで開発するという思想はこのころからすでにあったことがわかります。

村山貯水池までは結局、多摩湖鉄道によって1930年に萩山~村山貯水池(仮)間が開業します。多摩湖鉄道は箱根土地が計画した鉄道線で唯一実現した路線となりました。

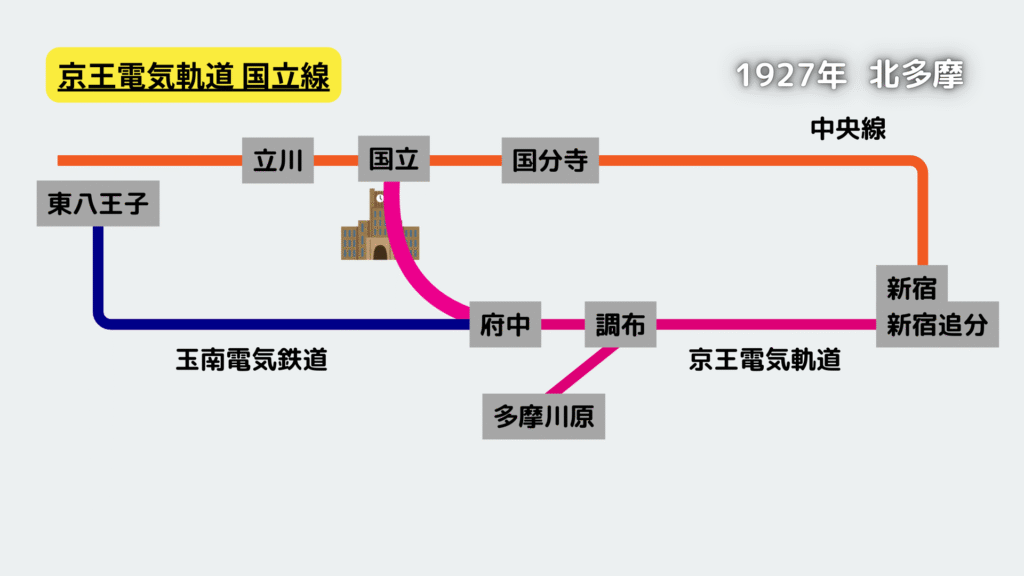

京王電気軌道 国立線

同じころ、国立には京王線の延伸計画もありました。京王電鉄の前身である京王電気軌道の国立線は、当時の京王線の終点である府中から国立に至る路線として、1926年に計画されました。

当時、京王線は路面電車の規格であり、当時としては画期的だった国立駅前の広大な大学通りに、併用軌道を建設する計画だったようです。京王電気軌道が路面電車の軌間にしたのはもともと東京市電に乗り入れる計画だったためで、京王線は地方鉄道法による鉄道になった現在でも路面電車の軌間で運行しています。

が管理する。かつて京王線が道の真ん中を走る計画だった。-1024x768.jpg)

国立線の免許は1927年に下付されたものの、当時の京王電気軌道は、府中~東八王子間の玉南電気鉄道との合併と軌間の統一、御陵線の建設などを優先したため、国立線計画は流れていきました。

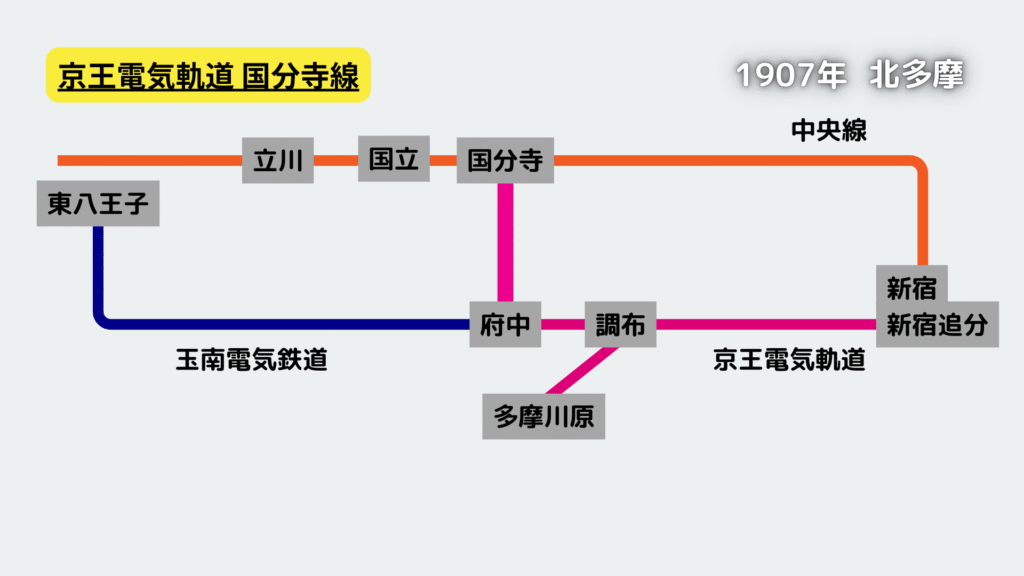

京王電気軌道 国分寺線

そんな京王電気軌道には、開業前の1907年、もともとの新宿~府中間のほかに、府中から国分寺に向かう国分寺線も計画されていました。

本線は順調に府中まで開業しますが、国分寺線は建設されずに終わってしまいます。

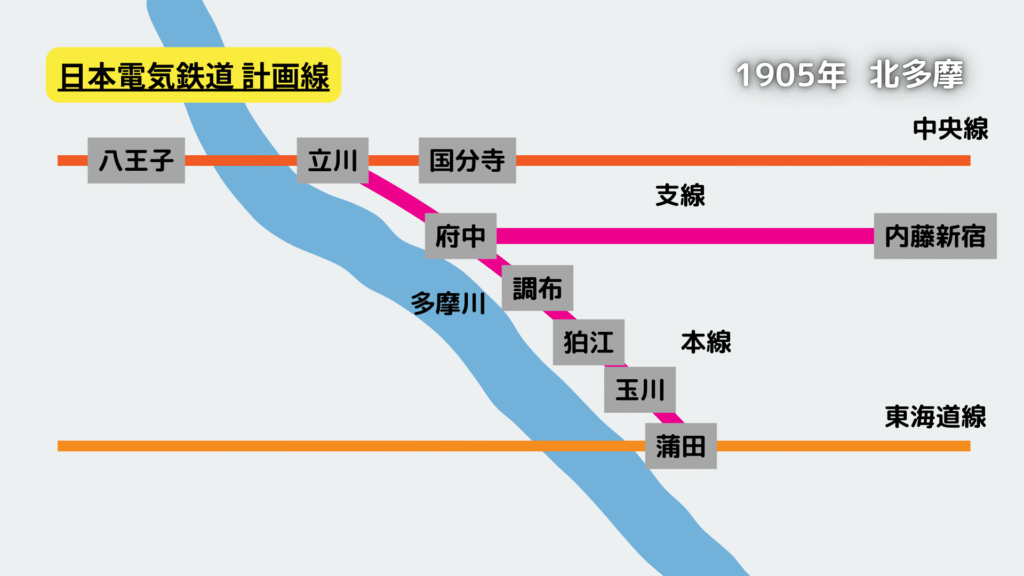

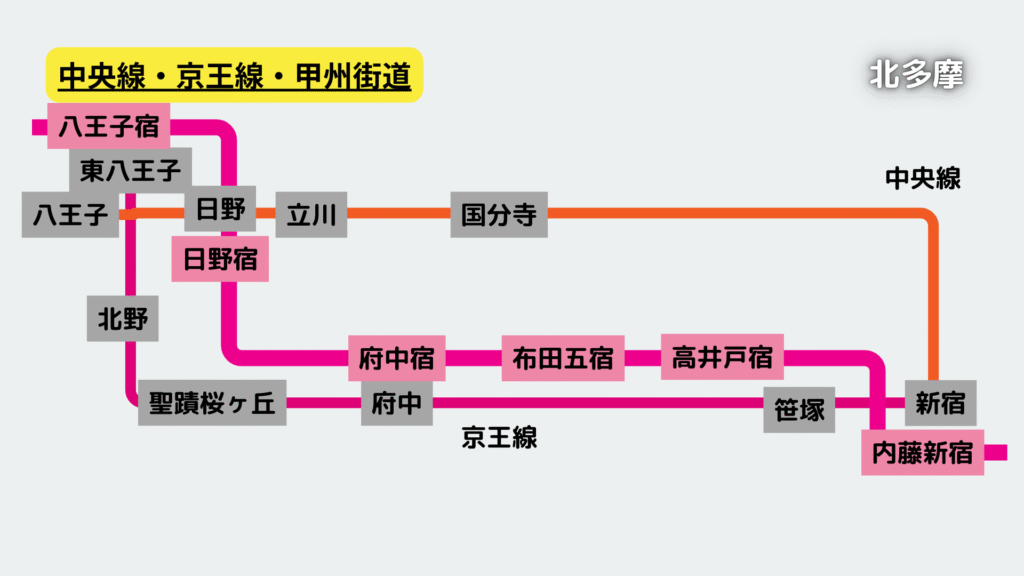

日本電気鉄道

京王電気軌道が実際に路線を開業する前は日本電気鉄道という電気供給を行う会社で、その安定した資金から、今とは別の広大な路線計画を描いていました。本線として東海道線の蒲田から調布、府中を経て立川に至る路線と、支線として府中から内藤新宿(新宿)に至る路線の2路線が、1905年に申請されました。多摩川のすぐ東側を北上するルートで、砂利の輸送を主目的にしたものと思われます。新宿までの路線は、当時は支線という扱いでした。

ちなみに日本電気鉄道というと東京~大阪間を標準軌で結ぶ鉄道の計画が有名ですが、その計画とは全く別の会社です。

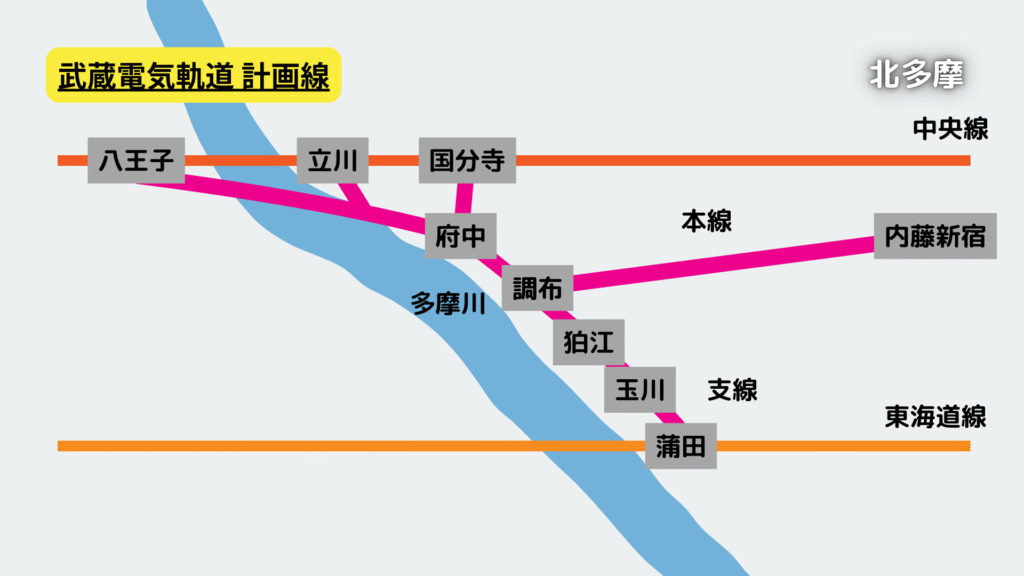

武蔵電気軌道

その翌年の1906年、日本電気鉄道は武蔵電気軌道と名を変えます。今度は内藤新宿から現在とほぼ同じルートで府中まで行き、その後は立川を通って八王子まで向かう路線を本線とします。支線として、府中ではなく調布から蒲田に向かう路線、本線から谷保あたりで分岐して立川駅に向かう路線、そして先ほど見た府中から国分寺に至る路線も申請しました。

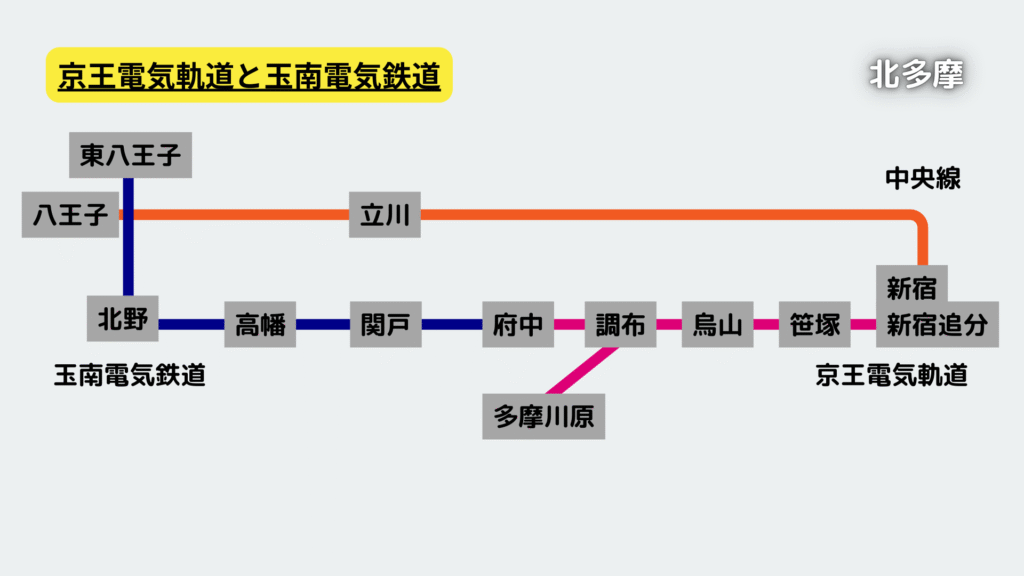

もともとは甲州街道上を併用軌道で建設する計画でしたが、専用軌道に変更します。結局、新宿~府中間を先に建設することになり、京王電気軌道として1913年に笹塚~調布間が開業しました。2年後には新宿追分から府中まで開業し、1922年には府中から東八王子までが関連会社の玉南電気鉄道によって開業しました。

玉南電気鉄道は武蔵電気軌道の計画線とは別の南回りのルートをとったため、立川駅までの路線も未成線となりました。

-1024x768.jpg)

両社はその後、1926年に合併して京王電気軌道として直通運転します。ちなみに当時の京王電気軌道の起点は、現在の新宿三丁目駅のある新宿追分駅。その後、東京大空襲で被災し、現在の新宿駅に移転します。現在新宿三丁目駅付近に京王のビルがあるのはかつて京王の駅があったためです。

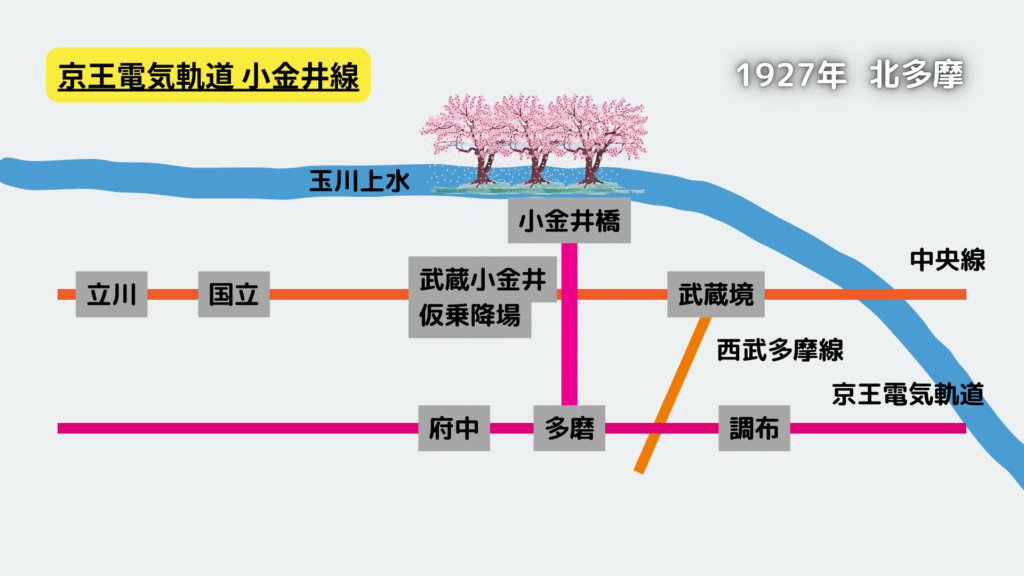

京王電気軌道 小金井線

また、玉南電気鉄道を合併した翌年の1927年には、途中の多磨駅(現・多磨霊園駅)から小金井村への路線の免許も取得します。当時、中央線の武蔵小金井駅が仮乗降場として開業し、ゆくゆくは正式な停留場となる見込みでした。京王電気軌道はそんな武蔵小金井駅と連絡し、その先の玉川上水まで向かう予定でした。浅間山通りから小金井街道に進み、中央線を越えて、現在の小金井公園の手前の小金井橋あたりに、小金井橋駅(または小金井新田駅)を設ける予定だったようです。

これは、かねてからの中央線連絡の目的はもちろんですが、折しも小金井の玉川上水沿いの桜が「小金井桜」として名勝に指定され、皇族も見物に訪れたほどの人気で、観桜客輸送を主眼に置いた路線であったようです。

-1024x768.jpg)

そもそも武蔵小金井仮乗降場も、花見シーズンのみの臨時の駅でした。

-1024x768.jpg)

これから見ていくように、大正の時代から観光客の輸送というのは鉄道会社にとって主要な需要の一つで、特に多摩地域においては桜や寺社仏閣への参拝、登山などが目的となりました。

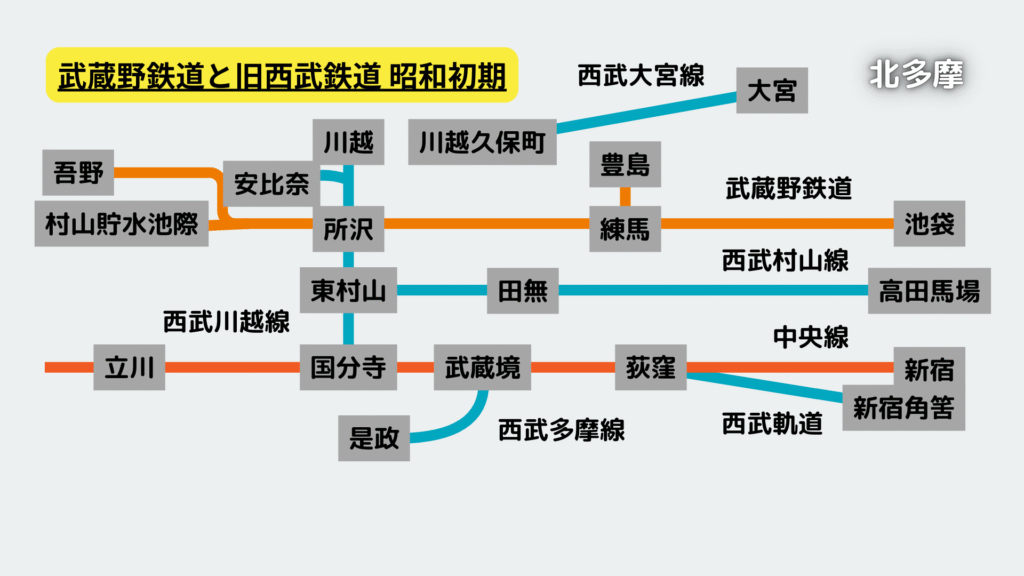

武蔵野鉄道と旧西武鉄道 昭和初期

現在の西武鉄道の前身は、現在の池袋線を本体とする武蔵野鉄道と、現在の新宿線、国分寺線が本体である旧西武鉄道(川越鉄道)という、二つの競合する鉄道会社でした。

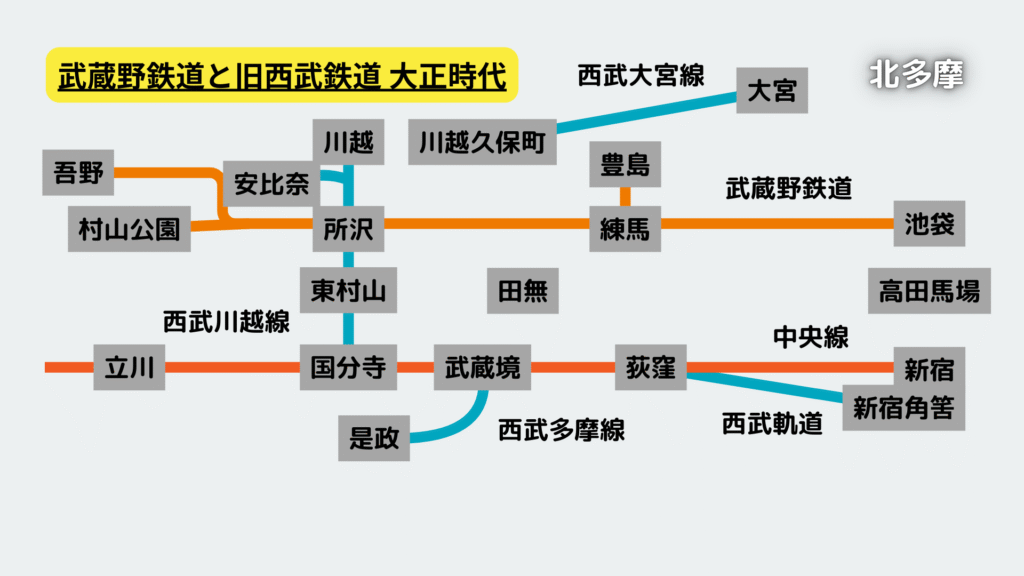

武蔵野鉄道と旧西武鉄道 大正時代

ただ大正期までは、現在の西武新宿線に当たる路線は存在せず、東西に走る武蔵野鉄道と、南北に走る旧西武鉄道のみであり、青梅街道沿いにも鉄道が求められていました。

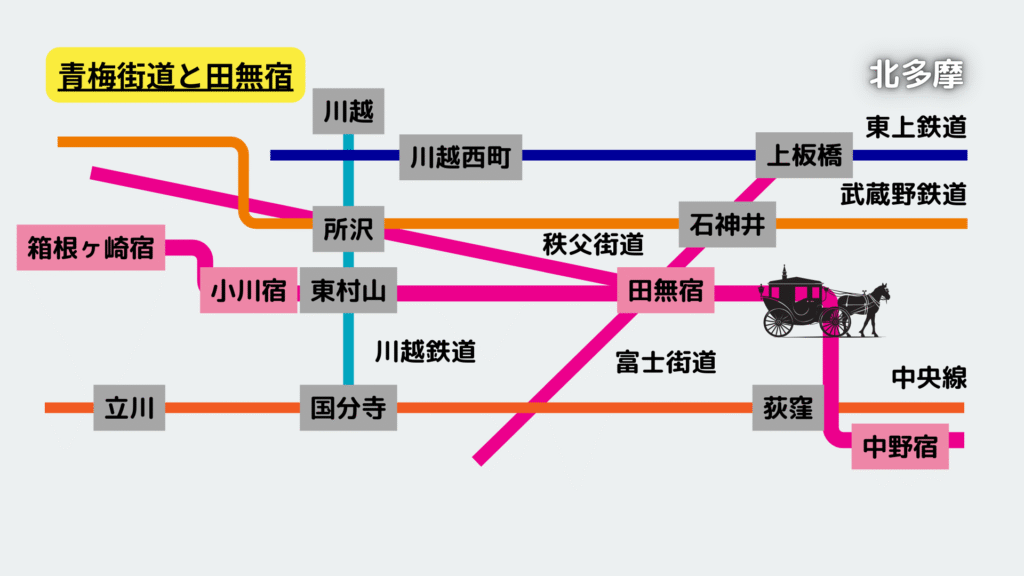

青梅街道と田無宿

特に田無は青梅街道のかつての宿場であり、富士街道や秩父街道が交差する町として大変栄えており、大政奉還の2年後には新宿までの乗合馬車が走るほどでした。

ところが、甲武鉄道と川越鉄道の開業後は、人やモノの流れが鉄道に移り、大きく衰退していきました。さらに、箱根土地の小平分譲地などへのアクセス路線が求められていた経緯もありました。

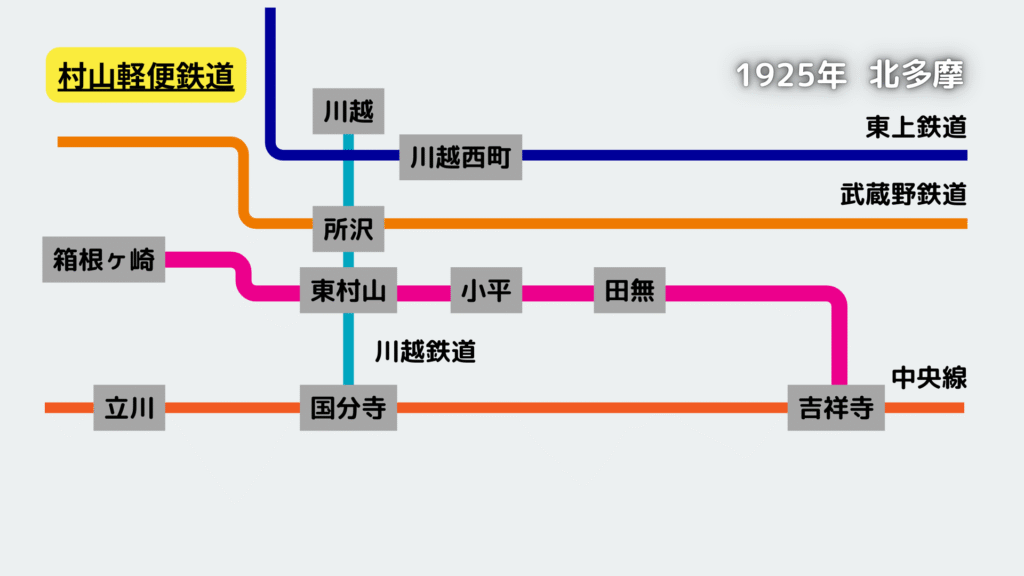

村山軽便鉄道

1915年、村山軽便鉄道という路線が免許を下付されます。これは、東村山や小平、田無、保谷、石神井の有力者が中心となって、農機具や肥料、そして産物の輸送を目的としたもので、古くから人の流れのあった青梅街道沿いに軽便鉄道を敷くことになりました。また、風光明媚な狭山丘陵への観光輸送も目的に挙げられました。路線は、箱根ヶ崎を起点とし、中藤、奈良橋、東村山、小平、田無を経て、吉祥寺まで向かうものでした。川越鉄道とは東村山駅の南方で交差する計画でした。

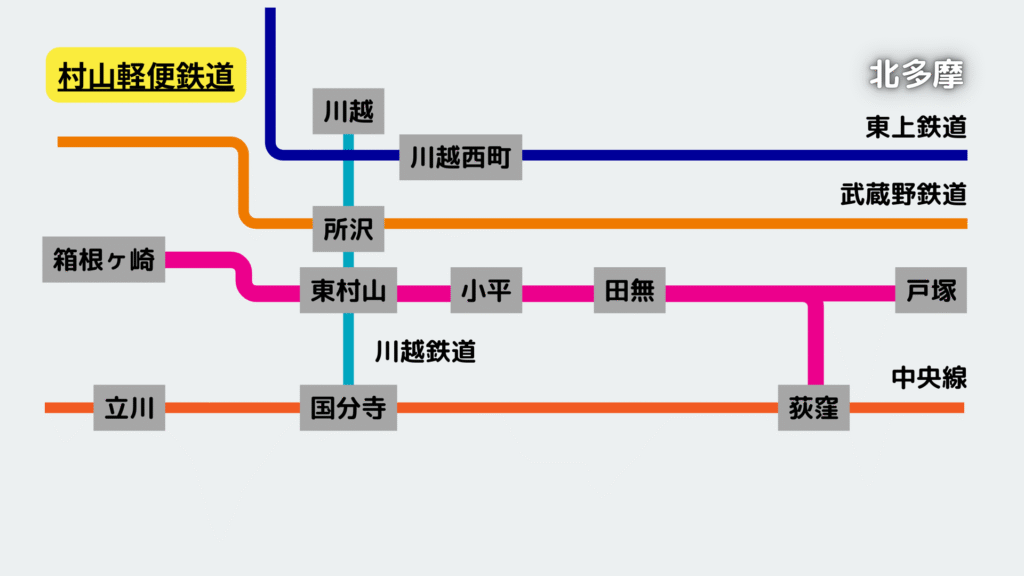

もともと村山軽便鉄道の計画は1913年に始まりました。当初はよく知られる吉祥寺までのルートではなく、田無からも東に進んで戸塚村まで至る計画でした。

このルートは却下され、武蔵境か中野、荻窪までの案が出た後、吉祥寺に向かうことで確定しました。

沿線自治体はもろ手を挙げて歓迎しましたが、第一次大戦後の資金難に加え、古くから村山地域を支えてきた産業である村山紺絣が衰退しつつあり、なかなか建設に着手できずにいました。

の特産品であった村山紺絣の機織り機(東村山市)-1024x768.jpg)

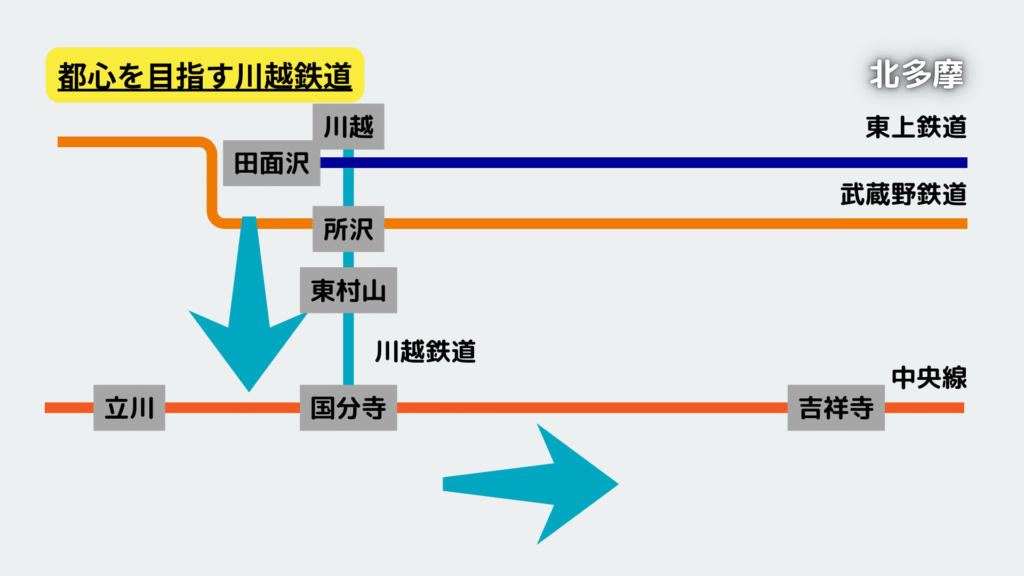

国分寺から川越に至る川越鉄道は当時、都心方面に直通する路線を画策していました。並行する武蔵野鉄道や東上鉄道が池袋に直通するのに対し、川越鉄道は国分寺で省線中央線に乗り継ぐ必要があったためです。

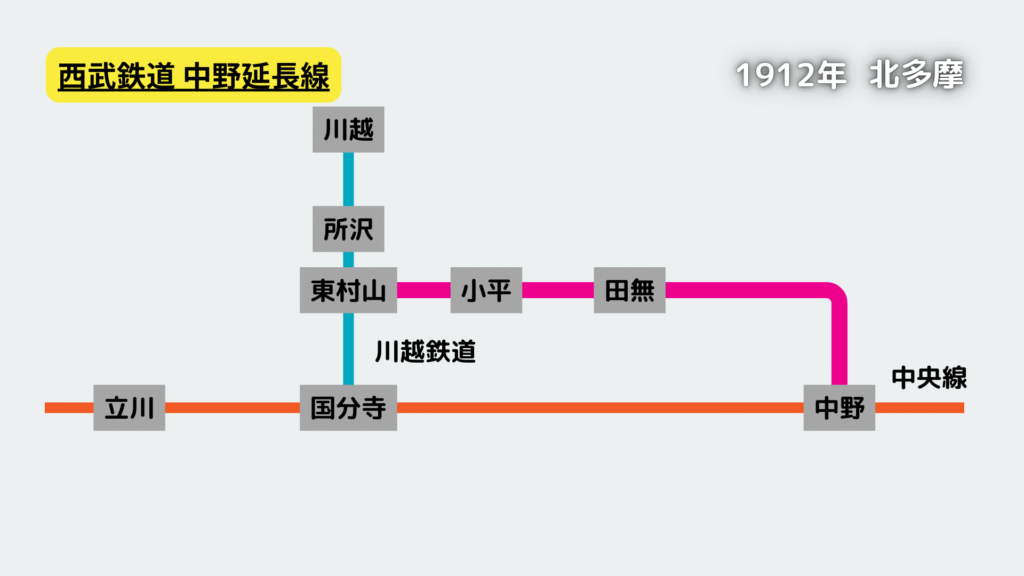

1912年には東村山から中野に至る都心連絡線を申請していますが、却下されていました。

会社も設立できずにいた村山軽便鉄道は、鉄道敷設権を川越鉄道に無償譲渡することにします。

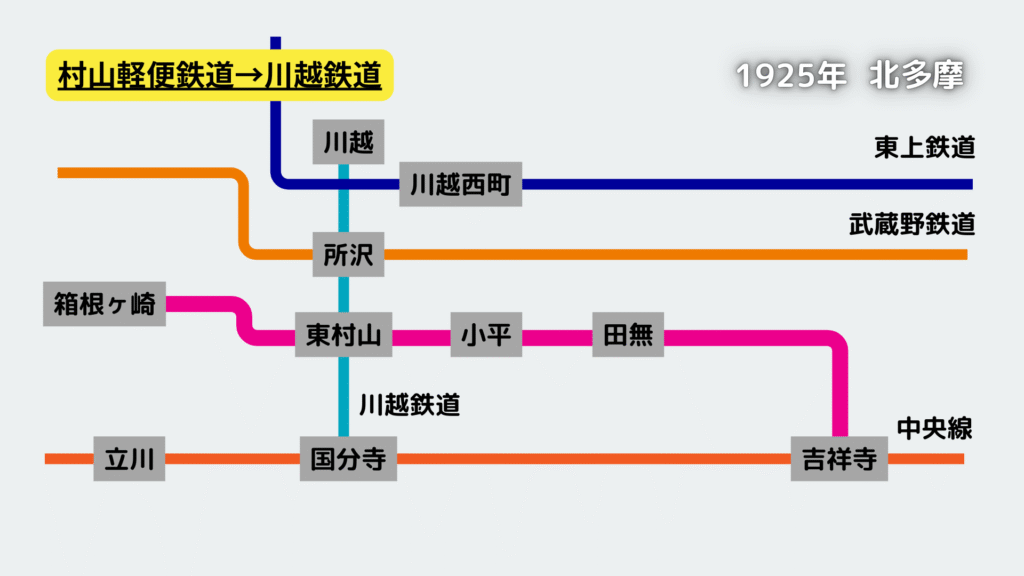

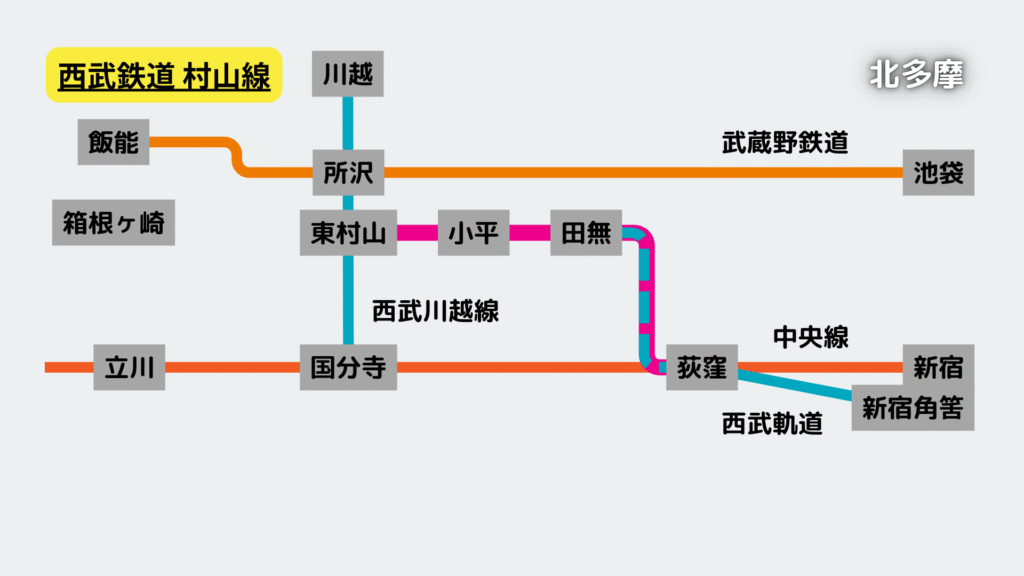

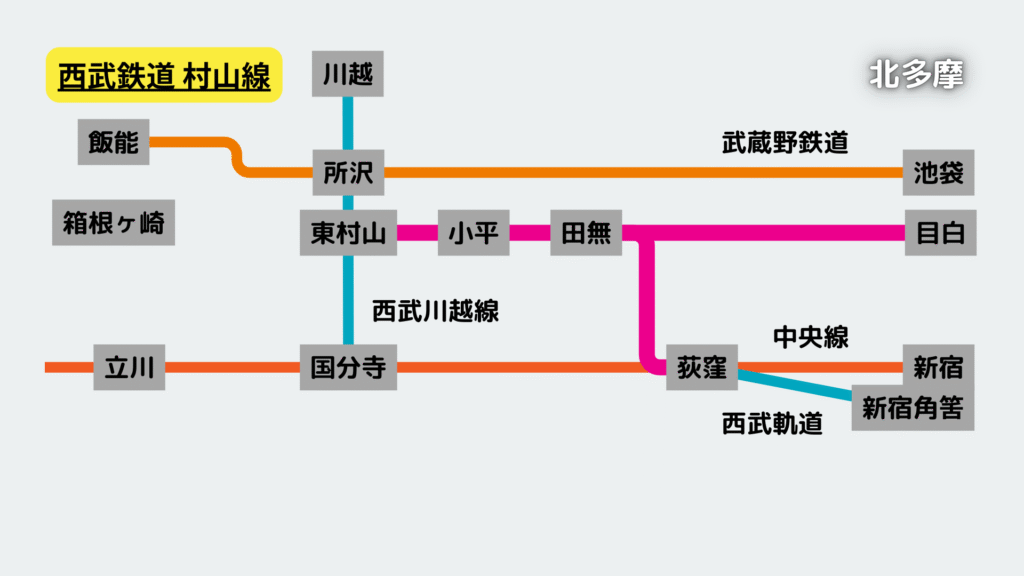

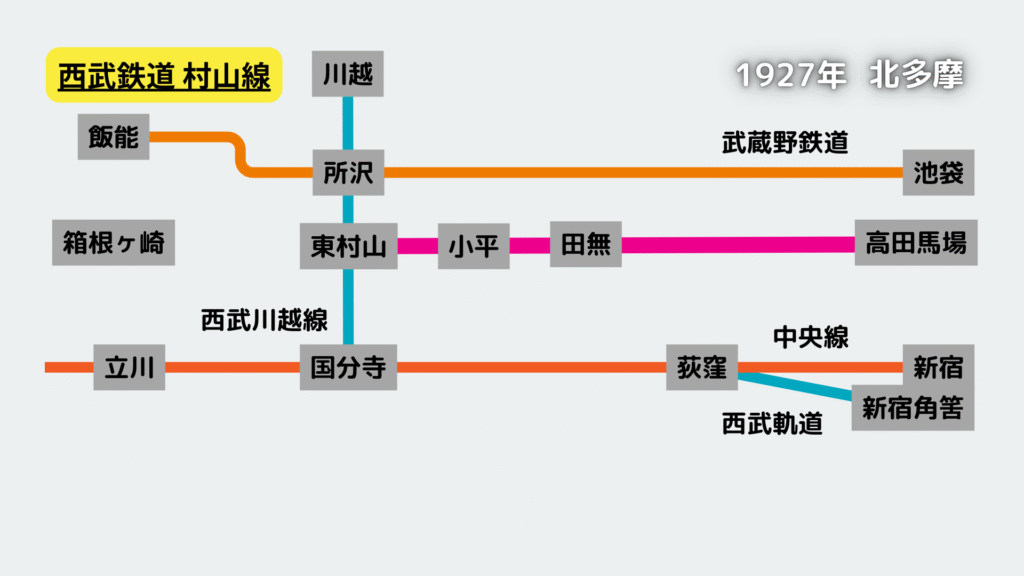

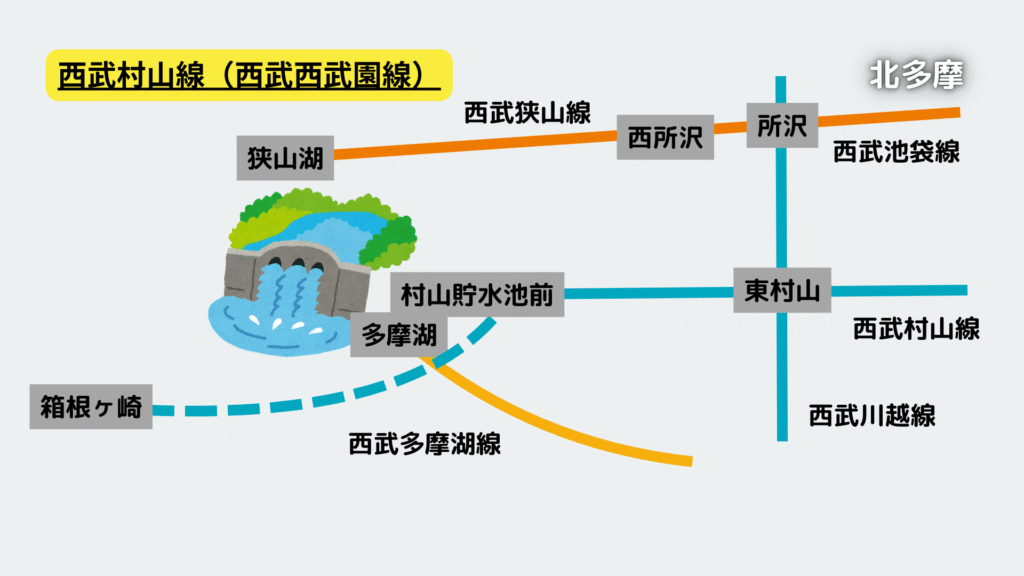

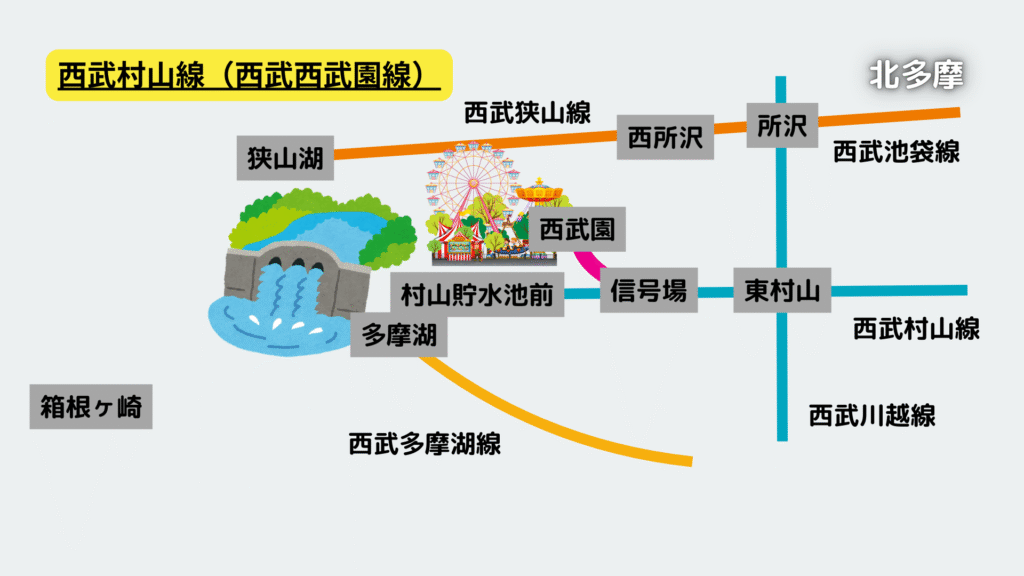

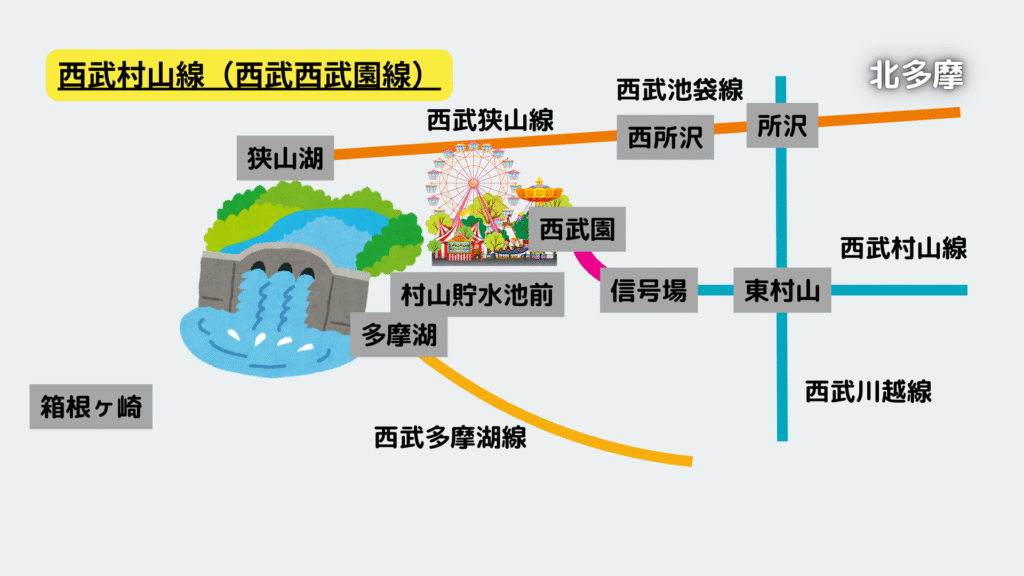

西武鉄道 村山線

ようやく都心連絡の免許を得た川越鉄道は、武蔵水電、そして西武鉄道(旧)と社名を変えながら、村山軽便鉄道の路線を西武村山線として着工します。ただし、終点を吉祥寺駅ではなく荻窪駅としました。これは当時、西武鉄道の路面電車として走っていた西武軌道という路線が新宿から荻窪まで走っており、その免許は荻窪から田無まで保有していたため、田無から先を西武軌道の免許を利用して荻窪まで伸ばそうという計画に変更したためでした。そうすれば吉祥寺で省線に乗り換えなくとも、自社線のみで山手線に至るルートを作れるためです。

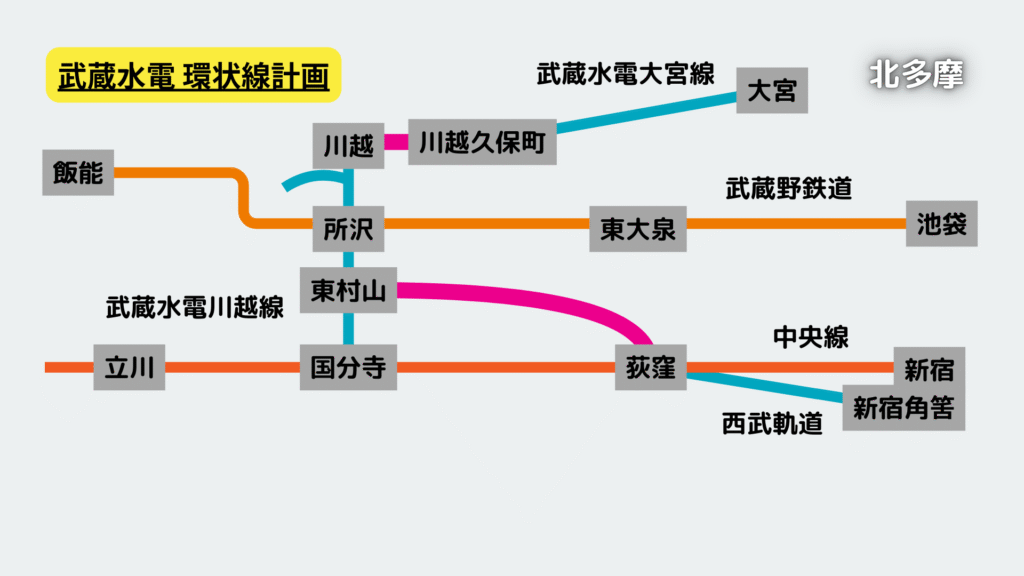

ちなみに武蔵水電時代には、本線(東村山~川越間)と、村山線(東村山~田無~荻窪間)、西武軌道(荻窪~新宿間)に加えて、同じく路面電車であった大宮線(川越久保町~大宮)を川越駅まで延伸させて結び、新宿から大宮までの大環状線を造る計画もありました。

西武大宮線とはもともと川越電気鉄道として建設された路面電車で、西武鉄道に買収されていました。大環状線計画はしかし、国に却下されます。後の時代に大宮線は、完全に並行する国鉄川越線の開業に伴い廃止されました。

-1024x768.jpg)

東村山から田無を経由して荻窪に向かう村山線の計画が進む中、その支線として田無から目白駅に至るルートも計画されます。そして、東村山から田無まで建設される間に、支線であった目白駅(その後、高田馬場駅に変更)までの路線の方が、一本で山手線に接続できるのだから良いのでは、ということになり、先に建設されます。西武軌道は路面電車には珍しく狭軌で建設されましたが、市街地の併用軌道にそのまま乗り入れるのは現実的ではないため、荻窪で乗り換えが必要となり、中央線に流れる恐れもあって、不利でした。

その後、鉄道線で山手線の駅まで行けるなら荻窪への路線は必要ないだろうということで、もともとの田無から荻窪までの免許は国に取り消され、未成線となりました。西武村山線は1927年に東村山~高田馬場間で開業し、旧西武鉄道悲願の都心乗り入れとなりました。

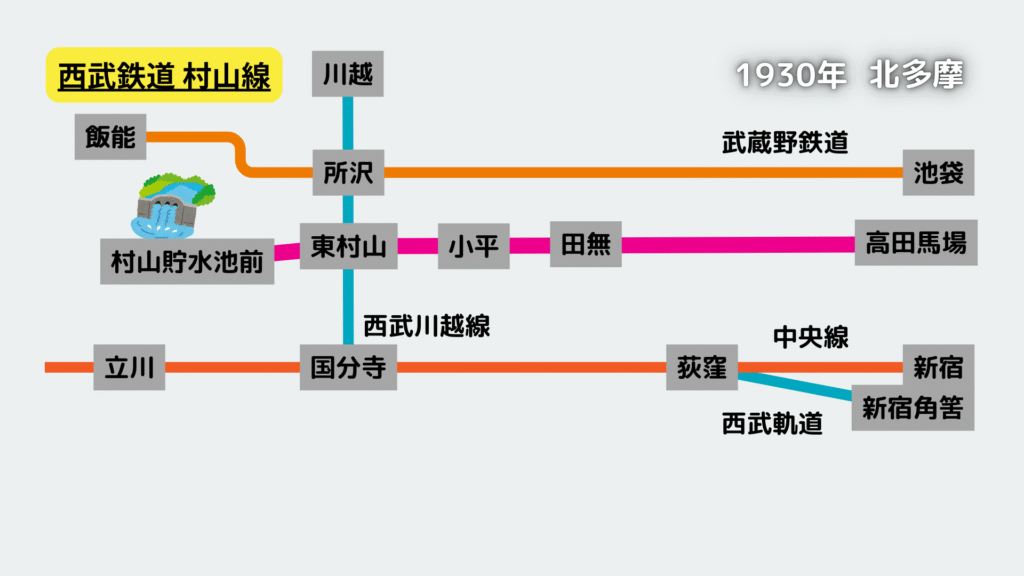

東村山から箱根ヶ崎方面は、当時完成したばかりで有力な観光地になると目された村山貯水池を通るルートに変更され、村山貯水池前駅までが完成しました。これが現在の西武西武園線です。これで高田馬場から一本で村山貯水池まで観光客を輸送することができるようになりました。

武蔵野鉄道も村山線計画に負けじと、先んじて山口線(現・狭山線)を建設し、村山公園駅(後に村山貯水池際駅、西武球場前駅)を設置して、村山貯水池アクセスを確保します。箱根土地による多摩湖鉄道の村山貯水池駅と合わせて、村山貯水池へのアクセス路線は3路線になりました。時系列では、まず武蔵野鉄道の村山公園駅が1929年5月に開業、多摩湖鉄道の村山貯水池(仮)駅(現・武蔵大和駅)が1930年1月に開業、西武鉄道の村山貯水池前駅が1930年4月に開業と、1年間で3駅が一気に開業しています。そして1936年に多摩湖鉄道がさらに貯水池の近くまで延伸して村山貯水池駅を開業しました。現在の多摩湖駅です。

村山線計画の村山貯水池から箱根ヶ崎までの区間は、村山貯水池前駅の開業後も着工できずに工事の延期を繰り返していました。そのため鉄道省は業を煮やし、免許を取り消し処分にします。このようにして箱根ヶ崎までの路線は未成線となりました。

ちなみに東村山から村山貯水池前までの区間は戦時中に不要不急路線として休止されます。武蔵野鉄道と統合して新生西武鉄道になると、村山貯水池の周辺の広大な土地を取得して「東村山文化園」を建設します。その一部である競輪場へのアクセス路線として支線を設け、西武園駅を作りました。

また、村山貯水池アクセスの3駅がすべて西武鉄道になったことから、村山線の村山貯水池前駅は廃止して、西武園までの路線を本線とし、貯水池までを廃線としました。つまり、もともとは西武園駅の方ではなく、北川沿いに直線的に西に進み、現在の多摩湖駅のすぐ近くまで線路が伸びていました。

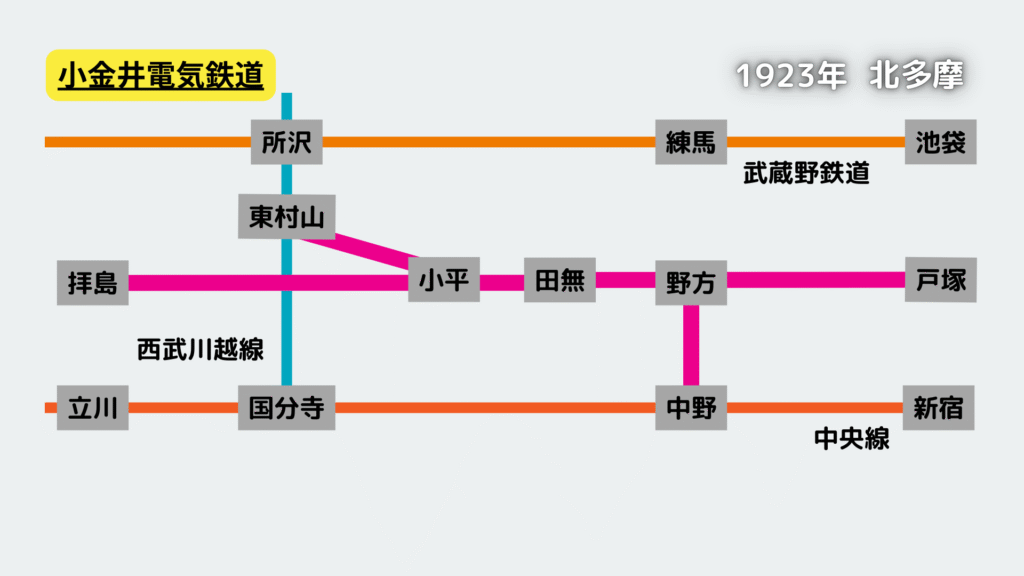

小金井電気鉄道

村山軽便鉄道と同様のルートとしては、1923年に免許を得た小金井電気鉄道が挙げられます。小金井電気鉄道は現在の新宿区戸塚から野方、井荻と経由して田無に至る田無線と、野方から中野に至る中野線、そして田無から小平を経由して拝島に向かう拝島線、小平から東村山に向かい川越鉄道に接続する東村山線などを申請しました。

ただ翌年にはその申請権を武蔵野鉄道に譲渡したようです。

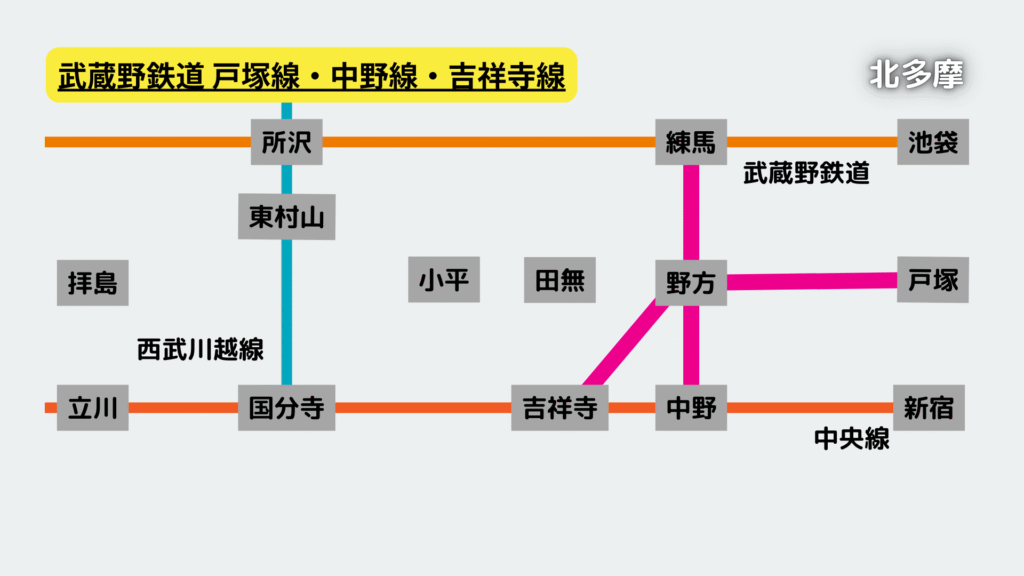

武蔵野鉄道 戸塚線・中野線・吉祥寺線

武蔵野鉄道は、本線の練馬駅から野方を経由して戸塚に至る戸塚線と、野方から中野への中野線、野方から吉祥寺へと向かう吉祥寺線の3路線を申請しますが、すぐに取り下げています。ちょうどそのころ、西武村山線が開通します。そのためこの地域への進出を断念したのかもしれません。

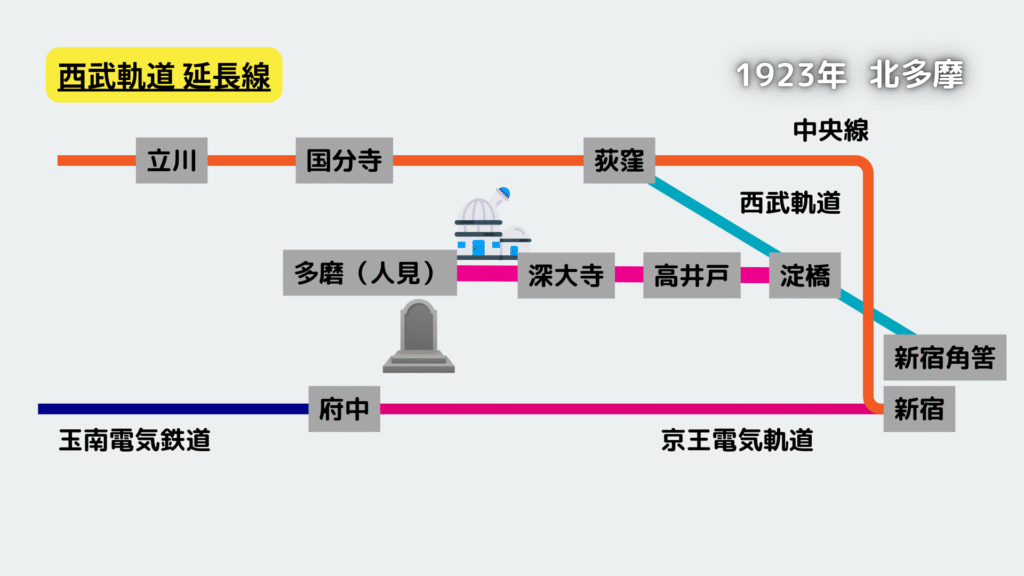

西武軌道 延長線

また、旧西武鉄道は村山線の建設に着工する1年前の1923年、新宿~荻窪間の西武軌道から別の方向にも延長線を伸ばす計画を申請しました。現在の中野坂上駅の近くの淀橋停留場から分岐して、高井戸、井の頭、深大寺と経由し、府中駅の北側にある浅間山(人見)まで至る路線でした。

目的は、当時ちょうど計画が決まった東京市の郊外型の墓地、多磨墓地や、途中の三鷹天文台、そして深大寺公園へのアクセスを狙ったものでした。中央線の南側に進出する意欲的な路線です。

-1024x768.jpg)

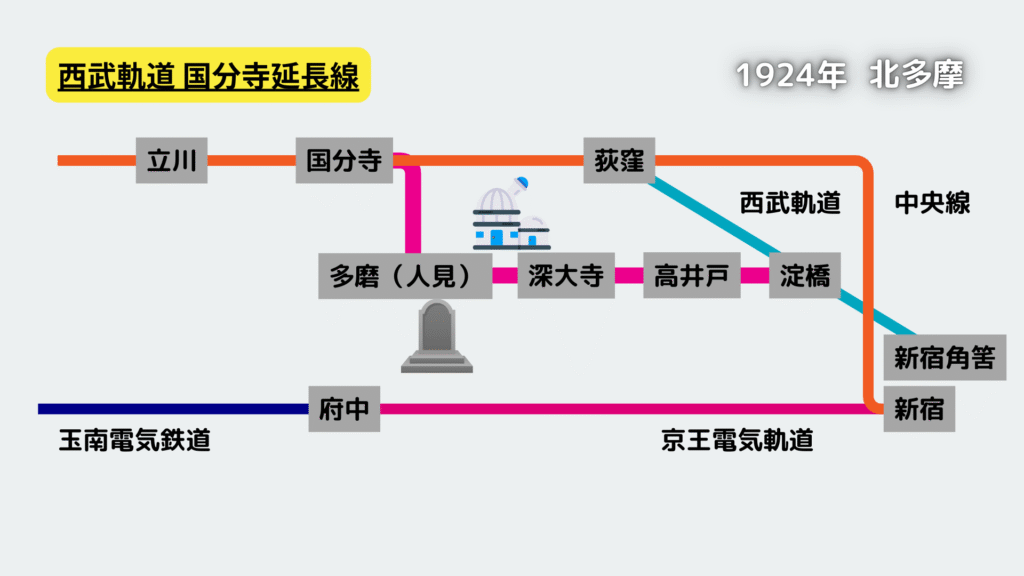

西武軌道 国分寺延長線

いわゆる培養路線として生まれたこの計画ですが、その翌年の1924年には、西武鉄道の本線である川越線の終点の国分寺まで延長することを計画し、認可されました。

国分寺で川越線と接続させ、川越から国分寺、新宿に至る、村山線に続く第二の都心直通路線となる構想でした。

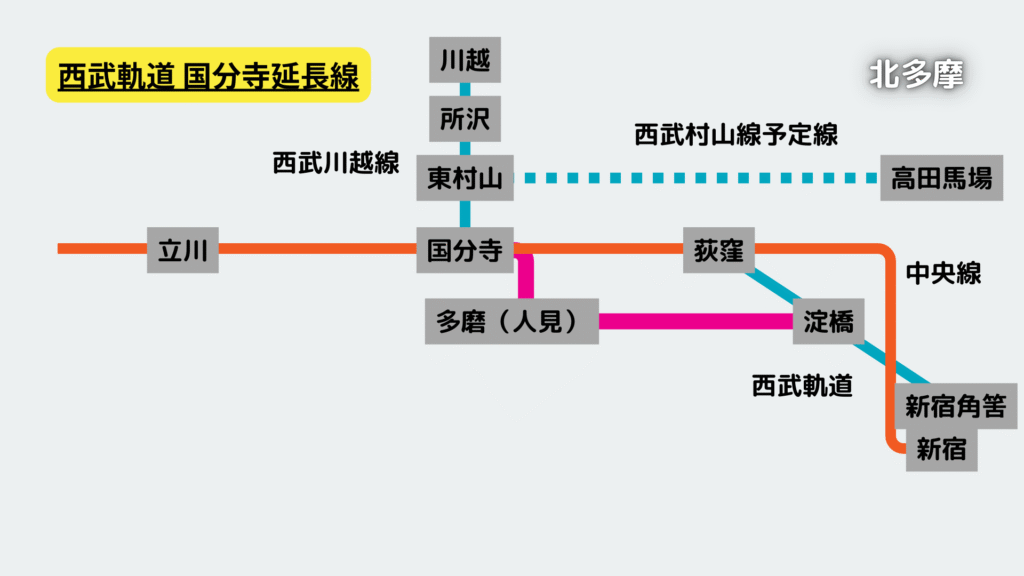

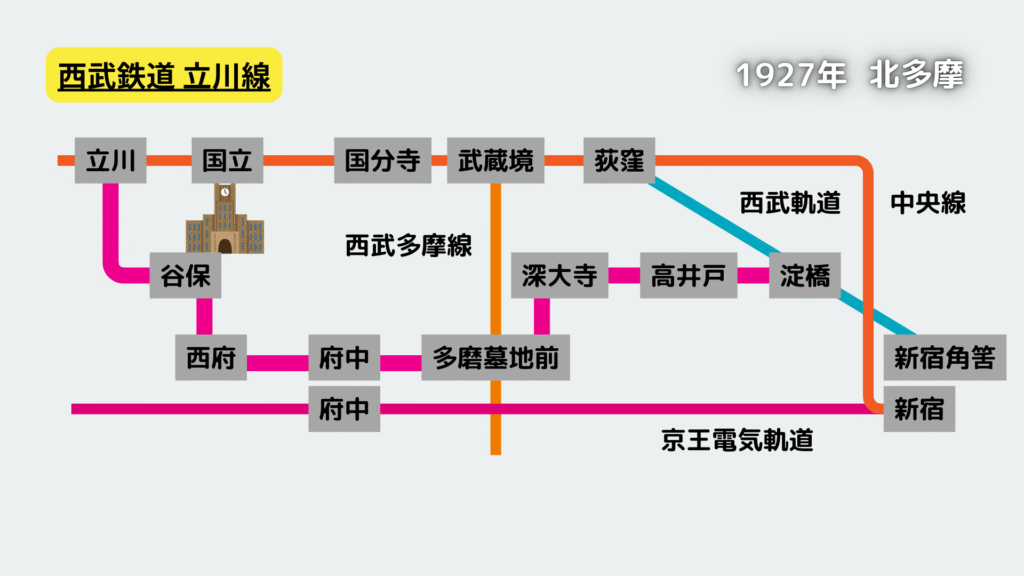

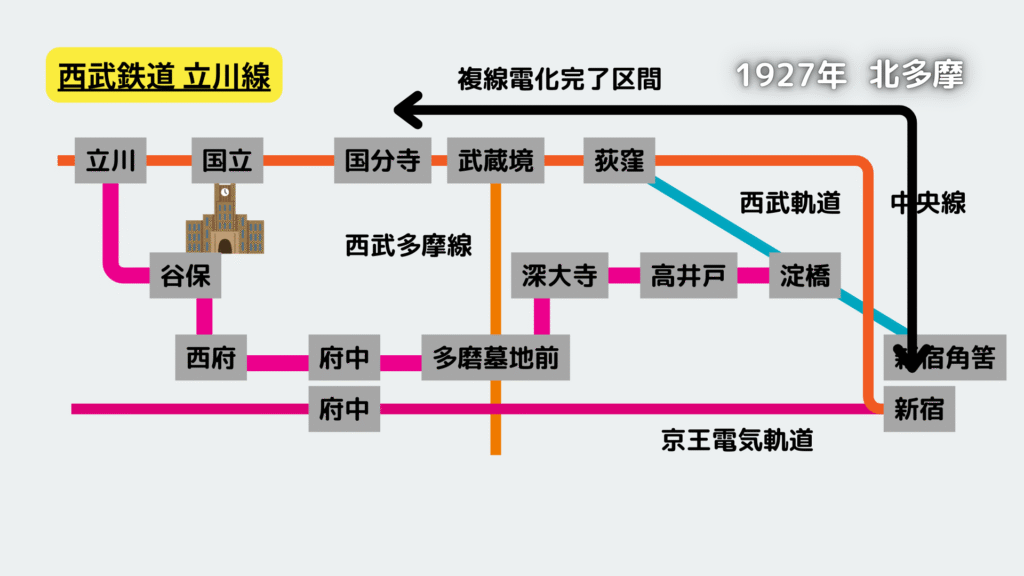

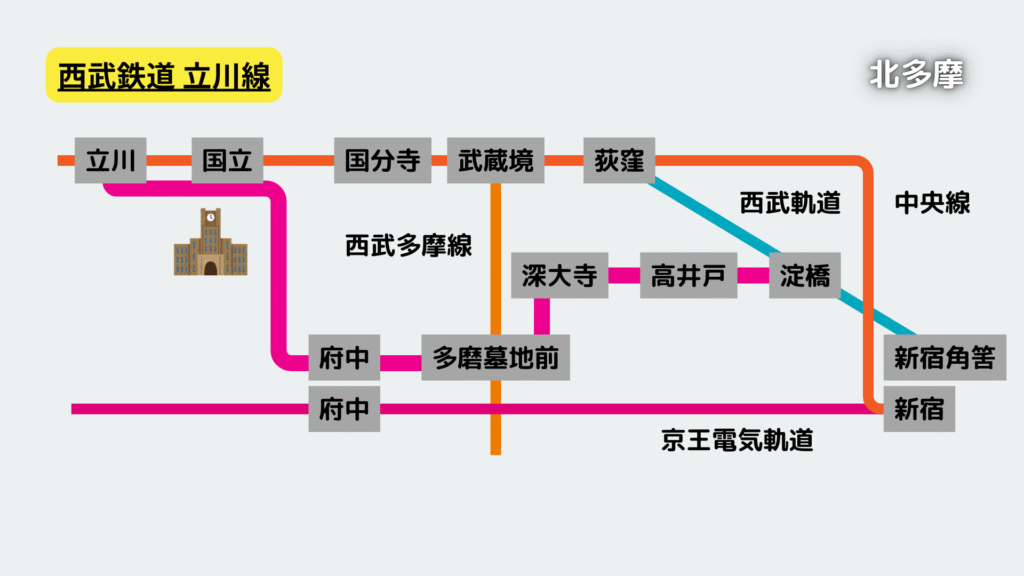

西武鉄道 立川線

ところがさらに3年後の1927年、終点を国分寺ではなく立川に変更します。これは国立学園都市に移転が決まった東京商科大学の学長に、大学の建築資材の運搬とその後の通学手段として延伸してほしいと要請されたもので、中央線の補完の役割も担うということで、立川延伸を申請、こちらも免許が下付されました。西武立川線と呼ばれました。もはや培養路線ではなくこちらが基幹路線といった趣です。

当時中央線は、国分寺以遠は単線非電化で運行頻度も少なく、しかも青梅鉄道や五日市鉄道からの砂利輸送、石灰輸送で路線がひっ迫している状態でした。立川までの複線化、電化は1929年までかかりました。

川越からの都心直通は村山線が完成し、この延長線における主要な課題ではなくなっていました。経路は淀橋から分岐して、途中、高井戸、井の頭、深大寺と経由し、多磨で西武多摩線(多摩鉄道がこの年に西武と合併)と接続後、京王電気軌道の府中駅の近くに西武の府中駅を設置し、西府、谷保と進み、南武鉄道のように北上して立川に向かうというものでした。

ところがなかなか建設されず、東京商科大学は1930年には移転が完了しました。西武鉄道は1929年に経路の変更を願い出ます。それまでは谷保を通り北上するルートでしたが、今度は府中を出ると一気に北上し、国立の旭通りを通って国立駅の南側に駅を設置、その後は中央線と並走して立川に向かうルートに変更します。

結局何年にもわたる構想の末、昭和恐慌のあおりを受けて計画は中止となり、免許が失効しました。

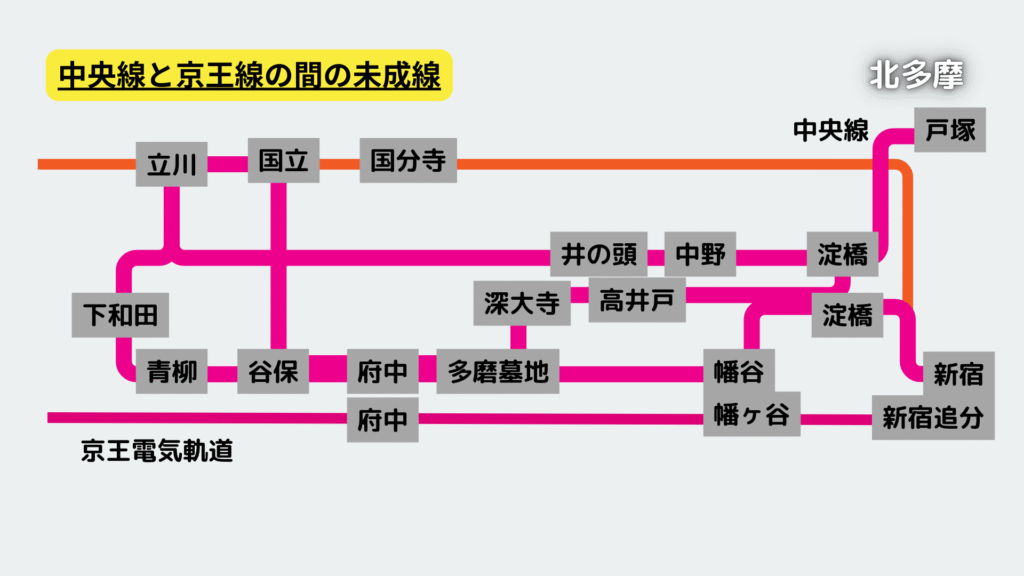

結局、西武立川線は日の目を見ることはありませんでしたが、このような中央線と京王線の間を通る路線の計画は複数挙がっていました。

もともと府中宿を有する甲州街道という重要な人の流れのある場所であり、都心と立川、そして八王子を結ぶ最短ルートであり、当時の国立大学町の通勤通学需要を満たす要請がありと、もう一つ鉄道が走ってしかるべき地域です。

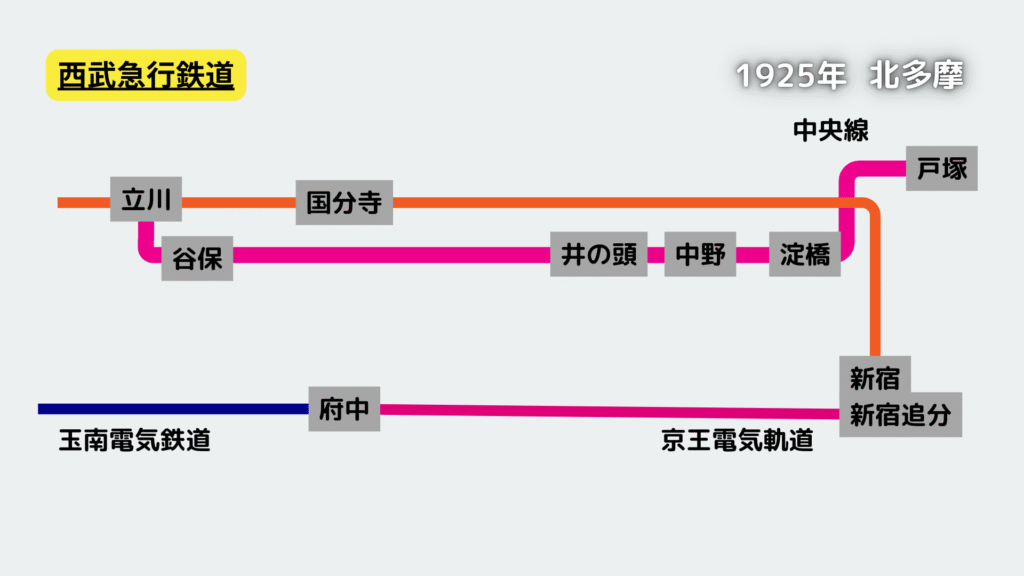

西武急行鉄道

計画の一つには、1925年に戸塚から立川に至る鉄道を計画した西武急行鉄道があります。こちらの起点は新宿駅付近ではなく戸塚から出て、中央線と交差して南側に出ると、淀橋、中野、井荻、国分寺、谷保を経由して立川に至る計画でした。西武急行鉄道も多摩川の砂利輸送と中央線の補完を意図して申請されましたが、すでに西武立川線の免許が下されているということで不許可となりました。このころはまだ国立学園都市が世に知られる前で、国立ではなく谷保を通るルートをとりました。

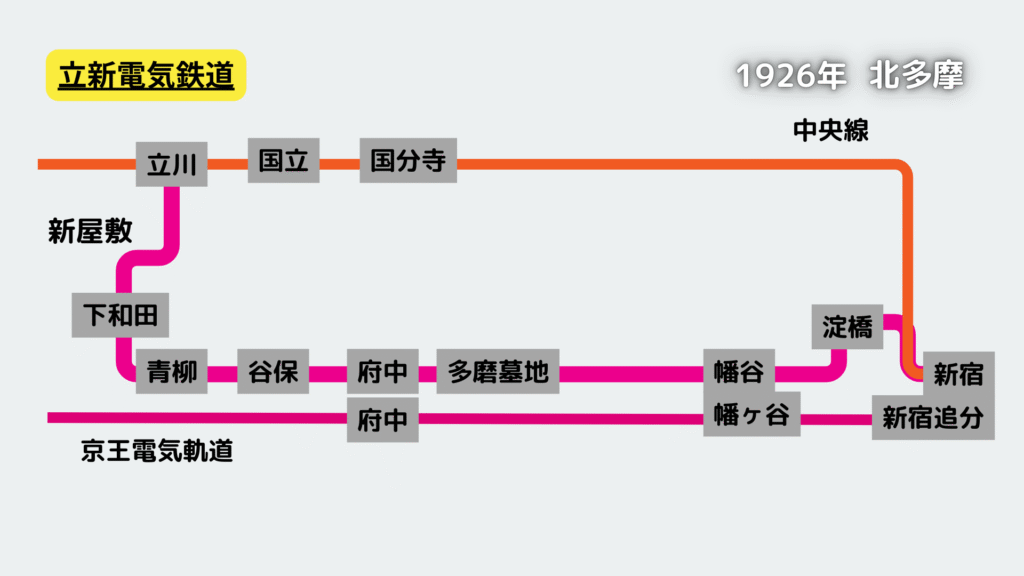

立新電気鉄道

また、翌1926年には立新電気鉄道という路線の計画が申請されました。立新電気鉄道は新宿駅前が起点で、淀橋、幡谷、高井戸、調布、多磨墓地、府中、西府、谷保、立川と、西武急行鉄道の計画よりも、より京王電気軌道に近い側を通って立川まで至る計画でした。立新電気鉄道の特徴は、立川付近で、南武鉄道のように谷保から直線的に立川に向かうのではなく、より西側の新屋敷を経て、回り込むように立川駅に入る計画だったことです。新屋敷とは今の柴崎町1丁目あたりで、古くから街が広がっていました。立新電気鉄道もすでに西武立川線の免許があることから不許可となりました。

西武急行鉄道と立新電気鉄道のどちらも、中央線の補完の役割と、多磨墓地へのアクセスなどを意図したものでした。

結局西武立川線は作られませんでしたから、このエリアに現在鉄道が走っていないのは、結果的には旧西武鉄道のせいと言ってしまってもよいかもしれません。鉄道が建設されていれば、飽和状態が続く中央線の問題は、多少はましになっていたでしょう。

このように、先にできた中央線、京王電気軌道、小田原急行鉄道、武蔵野鉄道の4本の路線の間のうち、新線の計画が圧倒的に多いのが中央線と京王線の間でした。

ほかに、中央線と京王線の間を通りながら起点は渋谷とする計画もありました。

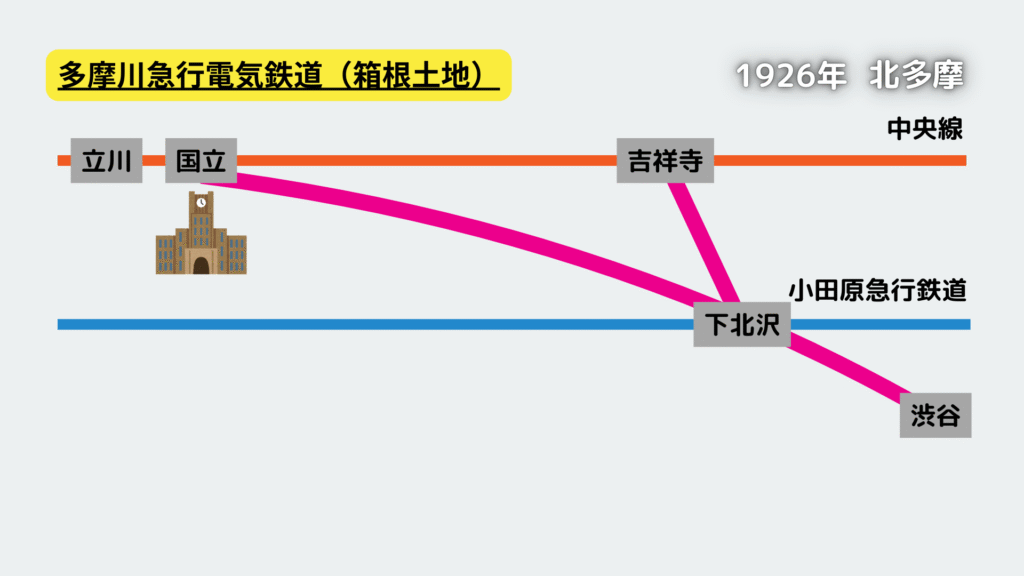

多摩川急行電気鉄道(箱根土地)

西武立川線が免許された1926年に、多摩川急行電気鉄道という路線が計画されます。この路線は国立学園都市を造成した箱根土地によって構想され、渋谷から国立を結ぶ路線と、下北沢から吉祥寺を結ぶ路線の2路線が申請されました。

この路線も西武立川線の免許があったためか、残念ながら認可されずに終わります。渋谷から下北沢を経て吉祥寺に至る路線は現在の井の頭線と全く同じですが、井の頭線の開業は後の1933年のことです。多摩川急行電気鉄道が下北沢から国立までどういうルートを選定していたのかはよくわかりません。

城西急行鉄道

同じころ、渋谷から八王子の多摩陵(御陵)までを結ぶ城西急行鉄道という路線も計画されました。1927年に申請されていますが、こちらも却下されます。城西急行鉄道は渋谷を出るとまず北上し、笹塚、永福町を経由して、中央線と京王線の間を進みます。多磨墓地、谷保と進み、日野あたりで中央線と交差して、八王子駅の北側を通り、省線浅川駅の手前の御陵まで結ぶ計画でした。目的は多摩陵への参拝客輸送で、発起人には日本商工会議所の会頭であり箱根土地の関係者でもある人物が名を連ねていました。

池上電気鉄道 新奥沢線(調布線)

さらに、全然別のエリアである現在の大田区池上から伸びてくる路線計画もありました。東海道線の蒲田駅と山手線の五反田駅を結び、池上本門寺へのアクセスを担っていた池上電気鉄道は、当初は五反田から白金方面に延伸することを計画しますが、断念します。その後、今度は国分寺までの長い路線を計画します。本線の雪ヶ谷駅(現・雪が谷大塚駅)から分岐して、奥沢、狛江、調布、多磨と経由して中央線の国分寺駅に至る路線で、1927年に免許が下付されました。目的は、路線を広げて会社の収支を改善するため。

結局、途中の新奥沢駅までの短い区間が開業し、新奥沢線と呼ばれますが、1930年には国分寺までの免許は失効します。

-1024x768.jpg)

その後の1934年に、競合していた目黒蒲田電鉄に池上電気鉄道が買収され、新奥沢線は廃止となりました。蒲田から中央線に至る路線計画としては、最初の方で見た1905年の日本電気鉄道の計画と同様で、およそ20年の時を経て再び現れたことになります。

南武鉄道 国分寺支線

現在の南武線の前身である南武鉄道は1927年に開業しますが、1920年に路線の申請をした際、途中の西府駅から国分寺駅までの支線も申請し、許可されました。

川崎~立川間と矢向~川崎河岸間が開業すると、浅野セメントとの関係が深い南武鉄道は、立川で接続する青梅鉄道や五日市鉄道の石灰石を運ぶようになります。国分寺への支線は建設されずに免許が失効しました。

南武鉄道 是政延伸線

ところが1929年になると、今度は西武多摩線の是政駅に接続する延伸線を申請します。この路線は近い場所にあるからさらに連絡をよくするためという以上のものではなかったようで、叶わずに終わりました。

多摩川の主な砂利鉄道

これまで見てきた路線は、都心と郊外を結んで旅客や貨物を運ぶ鉄道や、それに連絡する支線、観光輸送を意図したものなどでしたが、当時の多摩地区の鉄道計画において大きな部分を占めるのは、砂利鉄道です。

多摩川で採掘した砂利を運ぶための鉄道はいくつも敷かれました。南武線の前身である南武鉄道や、中央線の多摩川支線、西武多摩川線の前身である多摩鉄道、国鉄下河原線となった東京砂利鉄道、京王相模原線となった京王多摩川支線、その他いくつもの私鉄の砂利線です。そこにはもちろん未成線で終わった砂利鉄道も多くありました。

廃線跡-1024x768.jpg)

中央砂利鉄道

1924年には中央砂利鉄道という路線が申請されます。中央砂利鉄道は国分寺から西府三屋(現・府中市四谷)の河川敷付近まで伸びる計画だったようですが、建設されることはありませんでした。

武蔵砂利鉄道

1926年に申請された武蔵砂利鉄道は、国立からまっすぐ南下し、多摩川の河川敷に近い中河原まで向かう路線で、中河原付近で砂利採取を行う計画でした。こちらも昭和恐慌により潰えます。ちょうど国立学園都市が造られ、国立駅が営業を開始したころですから、学園都市の通勤通学輸送も意図したものだったことでしょう。

西府三屋から中河原、下河原、そして多摩鉄道の是政はそれぞれ歩いて行ける距離であり、多摩川の砂利採取が当時いかに儲かるものであったかがわかります。

多摩川砂利鉄道

中央砂利鉄道の計画が潰えると、まだ空きのある西府三屋に、今度は武蔵小金井から路線を伸ばそうという計画が起こりました。1927年の多摩川砂利鉄道です。こちらも免許が下されますが、未成線に終わります。ちなみに南武線の前身である南武鉄道は創業当初は多摩川砂利鉄道といいましたが、全く別の会社です。

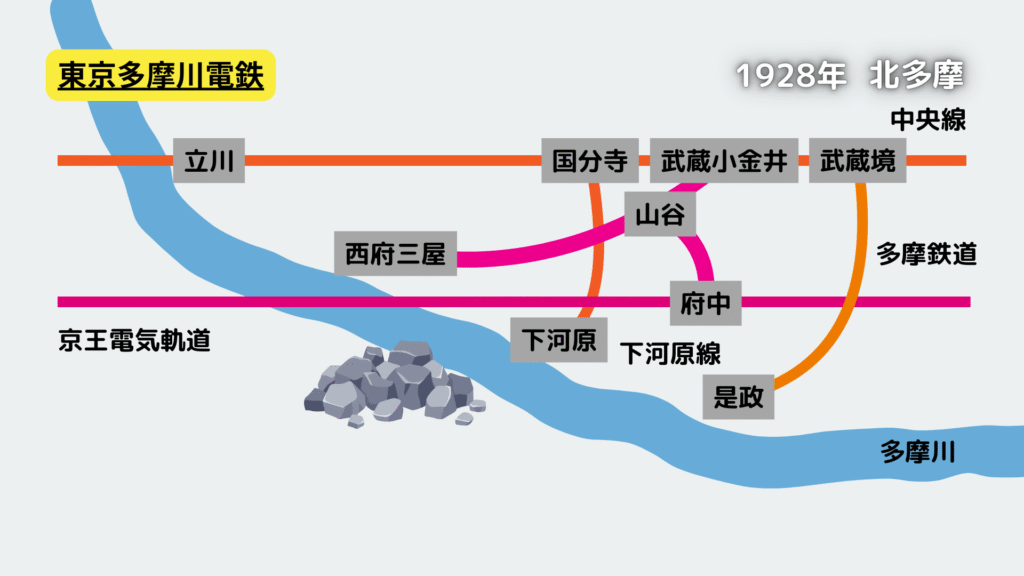

東京多摩川電鉄

今度は翌年の1928年に、多摩川砂利鉄道と同じ武蔵小金井~三屋の区間に東京多摩川電鉄という計画が申請されます。これは多摩川砂利鉄道の計画に、京王電気軌道府中駅への支線も加えたものでした。1929年に認可されますが、こちらも建設されませんでした。

東京多摩川電鉄は、冒頭で南津電気鉄道が延伸して接続しようと試みた路線です。

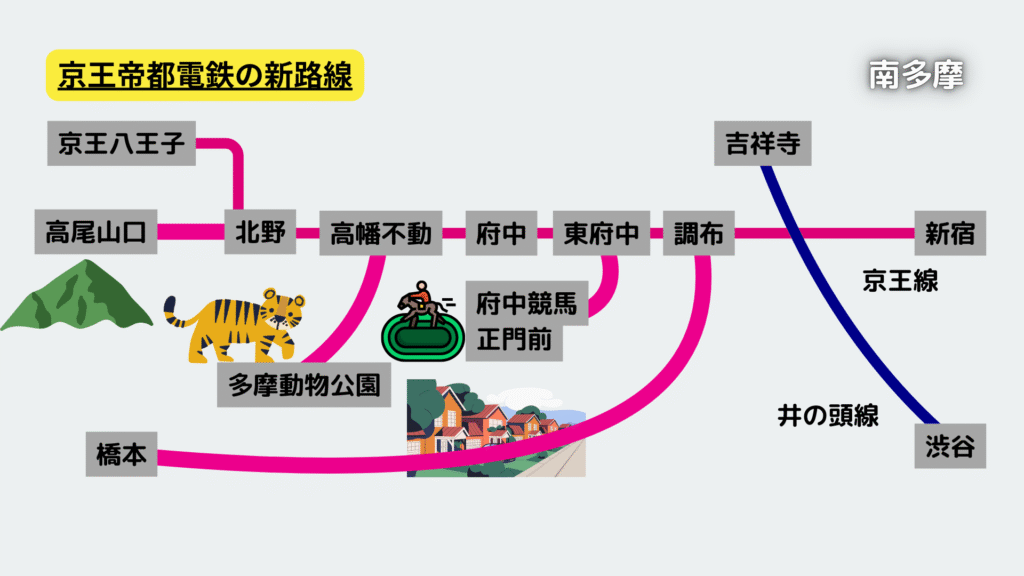

京王帝都電鉄の新路線

京王電気軌道は戦時中にいわゆる「大東急」となったあと、京王線と井の頭線(当時は帝都線)が京王帝都電鉄としてスタートします。50~60年代に競馬場線、動物園線、高尾線が相次いで開業し、70年代には相模原線も開業しますが、実現に至らなかった未成線も存在しています。

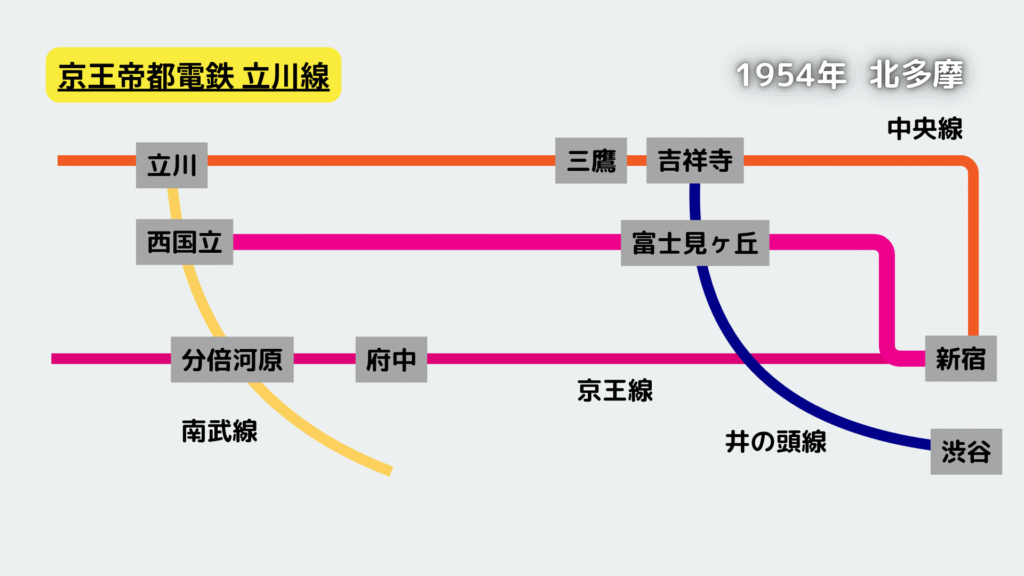

京王帝都電鉄 立川線

その一つが、先ほどの京王電気軌道のものとは別の、京王帝都電鉄立川線。1954年に出願されました。これは、新宿から井の頭線の富士見ヶ丘駅を経由して、京王線と中央線の間を通り、西武多摩川線や国鉄下河原線と交差して、南武線の西国立駅まで至る路線です。こちらは当時すでに輸送力の限界に達し、複々線を計画していた中央線の補完となる存在を企図して計画されました。西国立からは南武線に乗り入れて立川まで向かうつもりであったようです。

つまり、戦後になっても中央線と京王線の間を通る計画が出てきていたわけです。

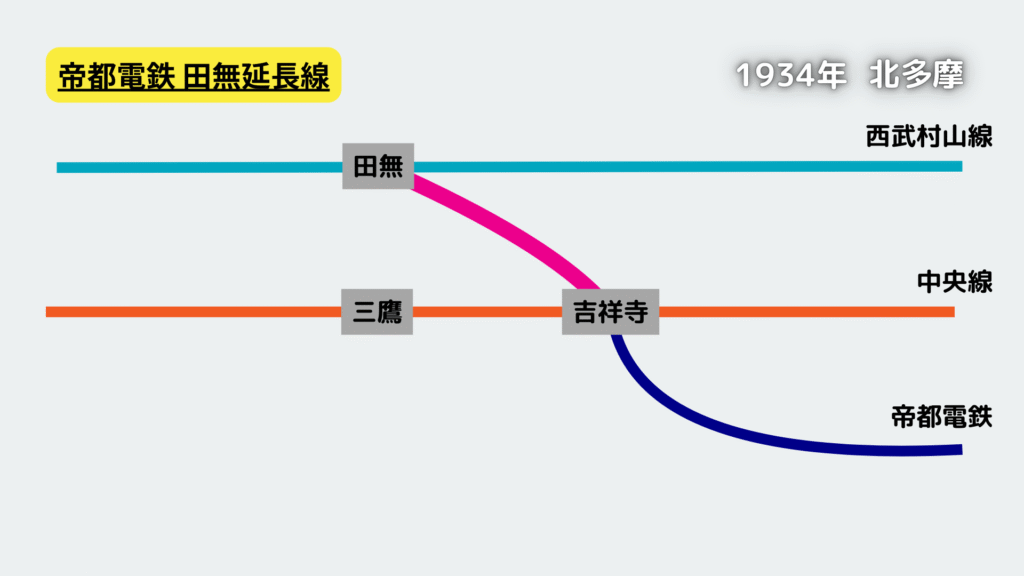

帝都電鉄 田無延長線

井の頭線の延伸計画もありました。帝都電鉄として吉祥寺まで開業した1934年には、そのまま延伸して西武村山線の田無まで乗り入れる計画でした。当時は中央線の吉祥寺駅は地上駅であり、井の頭線は延伸を見越して中央線と立体交差できるよう、吉祥寺駅を高架で建設しました。吉祥寺駅が高架駅なのは当時からなのです。

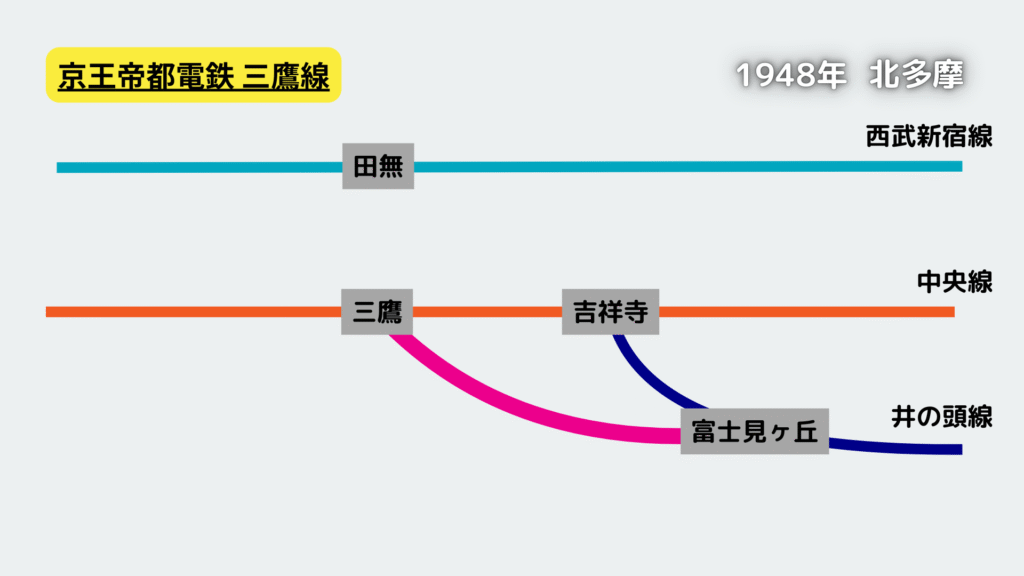

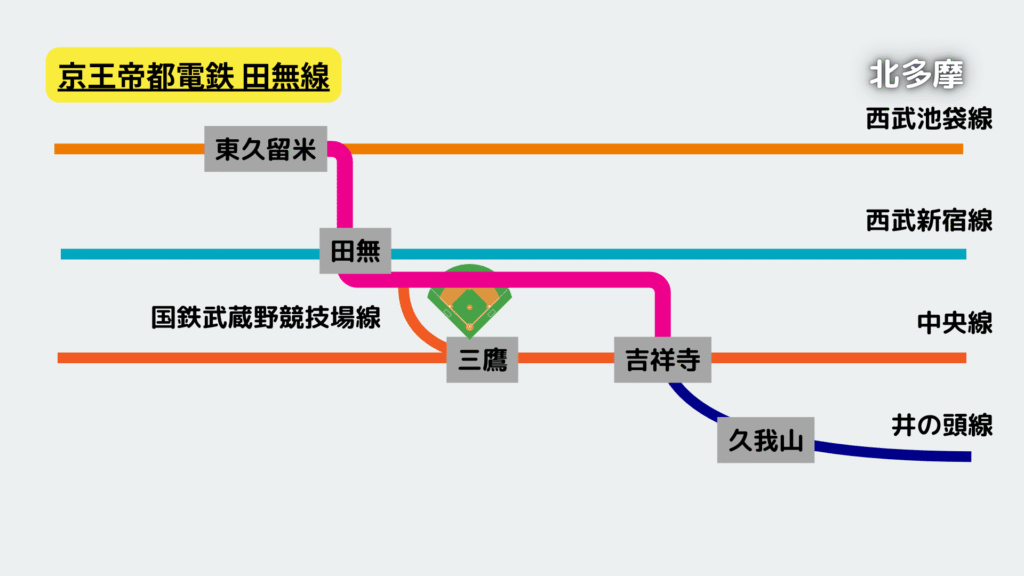

京王帝都電鉄 三鷹線

戦後に入り、京王帝都電鉄となった後も、田無方面に乗り入れる野望は続きます。まず、立川線の分岐点である富士見ヶ丘から三鷹駅へ至る三鷹線がかねてから計画されていました。これは、三鷹市内の交通をよくするという以上のものではありませんでしたが、京王帝都電鉄は三鷹から先の延伸計画も考えます。

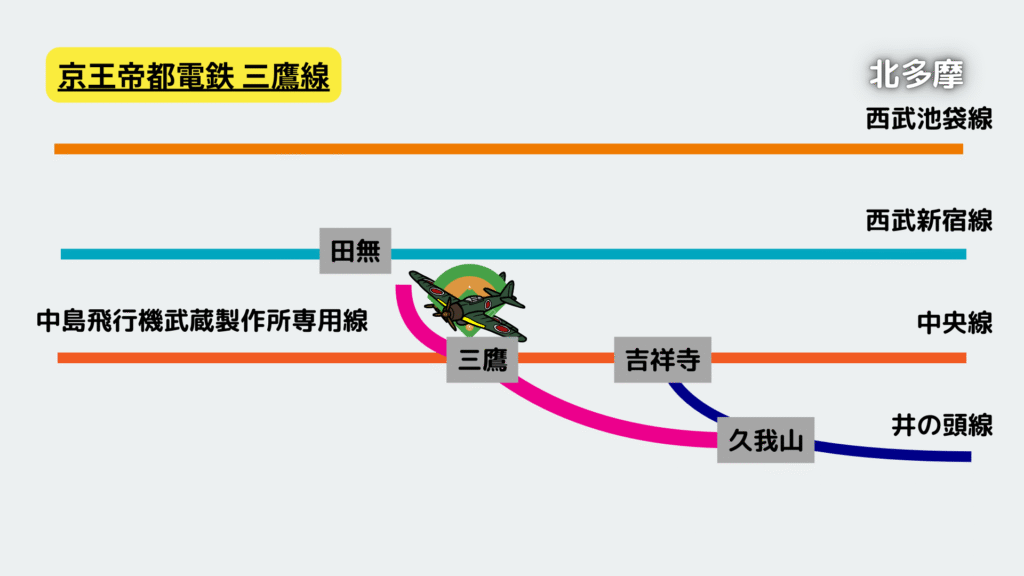

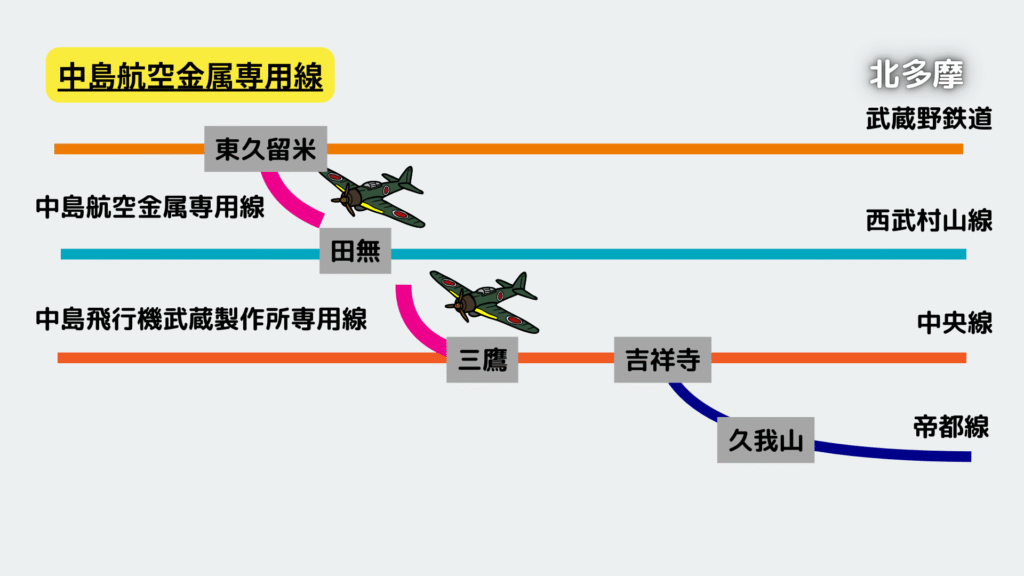

当時、武蔵野市内にあった軍需工場である中島飛行機武蔵製作所の跡地が、東京スタジアムグリーンパーク野球場として生まれ変わろうとしていました。

中島飛行機武蔵製作所へは三鷹駅から専用線が伸びており、京王帝都電鉄はその専用線を利用してグリーンパーク野球場へのアクセス路線を担いつつ、田無まで向かう計画で、1948年に申請されました。起点は富士見ヶ丘から久我山に変更されました。

-1024x768.jpg)

三鷹に野球場が造られることになったのは、当時は神宮球場が進駐軍に接収されており、事実上後楽園球場のみで試合が行われるという、慢性的な球場不足がありました。

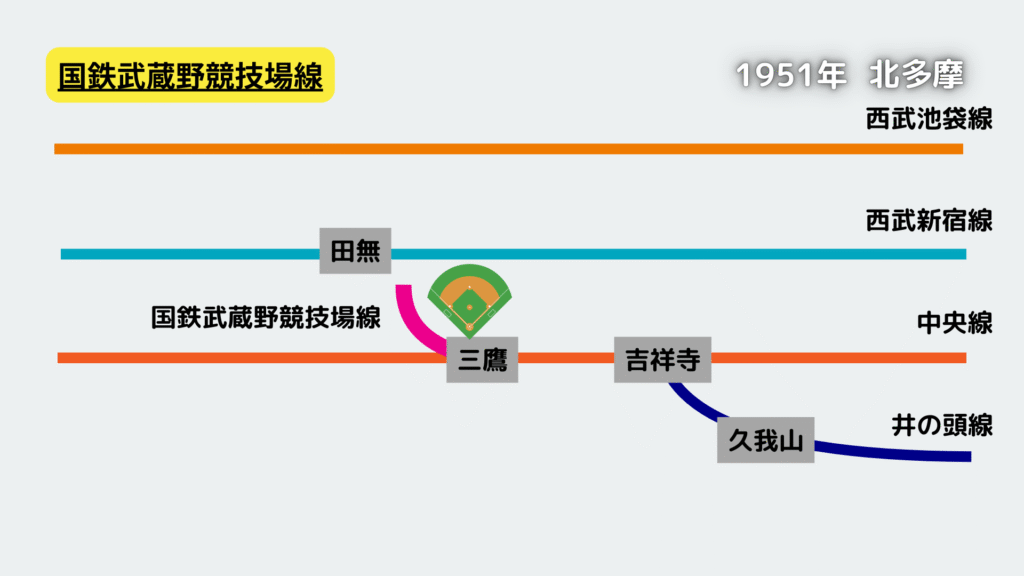

ところが、専用線は国鉄が武蔵野競技場線として、1951年に開業させます。

そこで京王帝都電鉄は吉祥寺を起点に延伸することを構想します。三鷹線が開業することで吉祥寺に人が来なくなるという懸念もかねてから持たれていました。今度は吉祥寺から田無を経て、西武池袋線の東久留米まで伸ばす計画です。1950年頃と思われます。

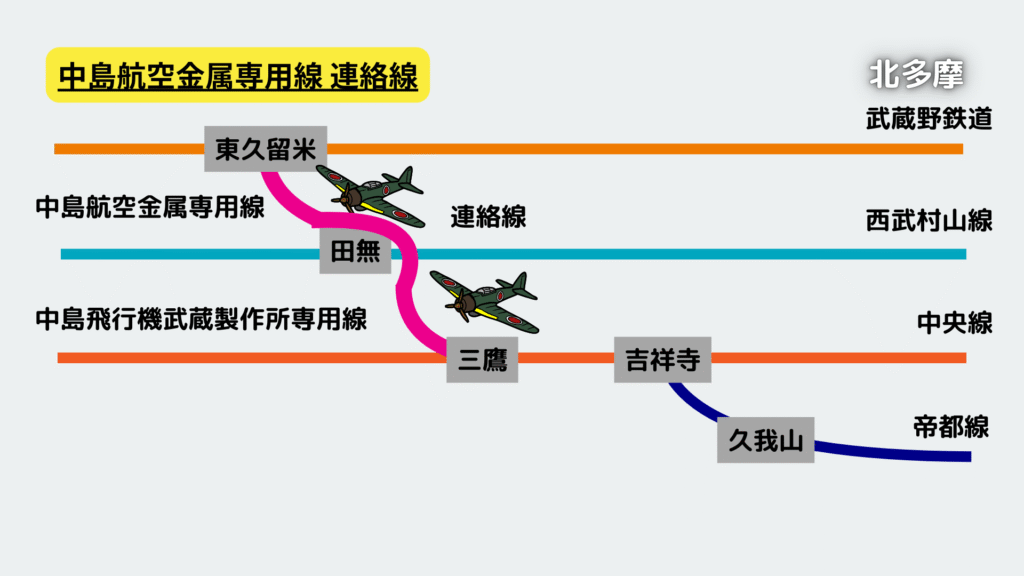

東久留米を終点としたのは、東久留米にあった軍需工場である中島航空金属の専用線が東久留米駅から伸びており、今度はこの専用線を利用する計画でした。

中島航空金属から中島飛行機武蔵製作所までの連絡線も一時期存在していたため、用地の確保も容易に思われました。途中、もちろんグリーンパーク野球場に接続する計画です。

ちなみに中島航空金属専用線の敷地は現在西武鉄道が管理しているようですが、当時は中島航空金属の清算会社が、専用線を西武鉄道と競合する京王帝都電鉄に売却しようとしたことで訴訟に発展したようです。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

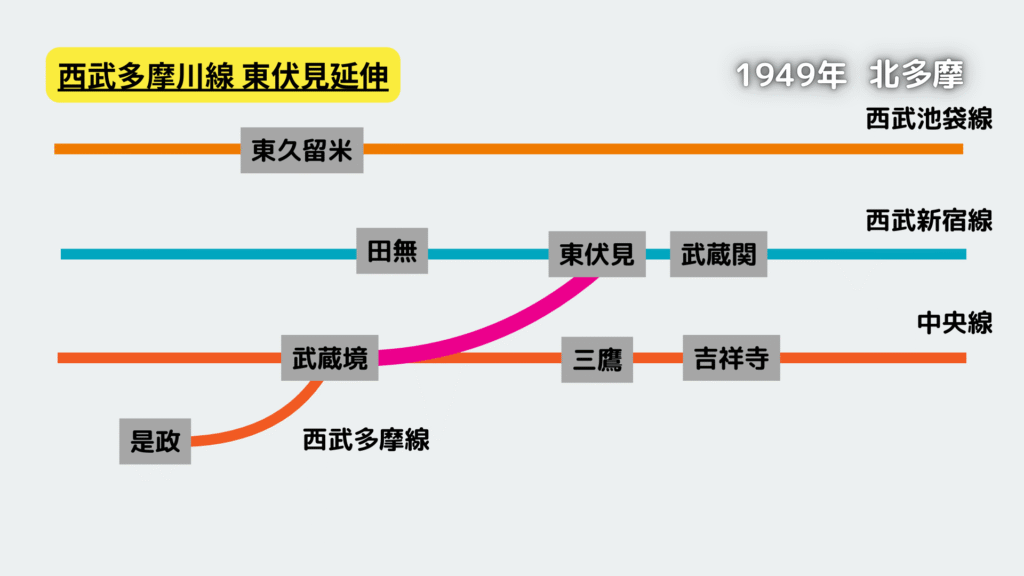

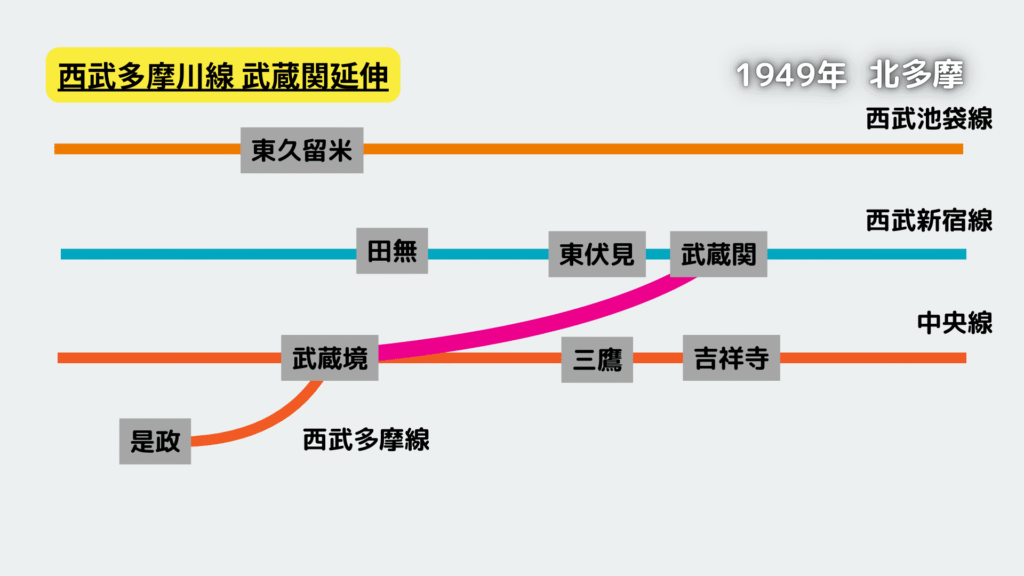

西武多摩川線 東伏見延伸

京王帝都電鉄が西武鉄道の勢力圏に進出してくれば、西武鉄道は新宿や渋谷に向かう客をごっそり奪われます。そのため西武も対抗して西武線エリアを縦に結ぶ構想を持ちました。孤立路線である西武多摩川線を、西武新宿線の東伏見駅まで伸ばす計画です。1949年に申請しました。

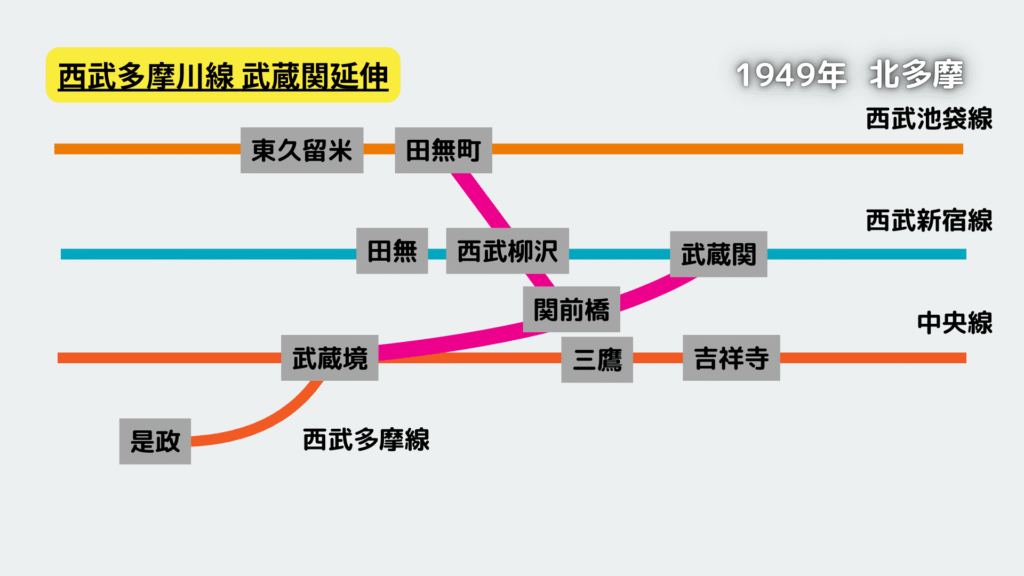

西武多摩川線 武蔵関・田無町延伸

のちに、終点を隣の武蔵関駅に変更します。西武多摩川線が西武の本線系統と接続すれば、車両のやり取りも、国鉄を介すことなく自在になります。

また、武蔵境~武蔵関間の途中の関前橋から分岐して、西武柳沢駅、田無町駅(現・ひばりが丘駅)まで伸ばすという、井の頭線の計画と真っ向から対立する路線を申請しました。西武多摩川線の武蔵境駅は中央線の南側にあり、延伸線はその先で中央線を越えて伏見通りに向かう計画だったと思われます。

ところが肝心のグリーンパーク野球場はうまくいかず、1年経たずに閉場します。国鉄武蔵野競技場線もすぐに廃止されました。

また、すでに市街地化したこのエリアの土地の取得は容易ではなく、特に井の頭線の延伸は吉祥寺商店街の猛反対もあり、両計画とも撤回されました。

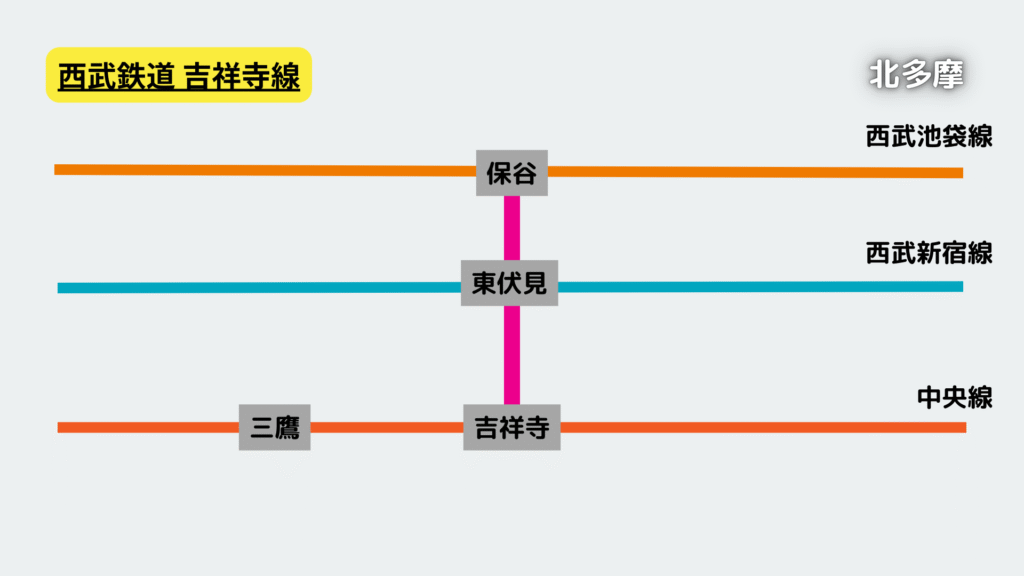

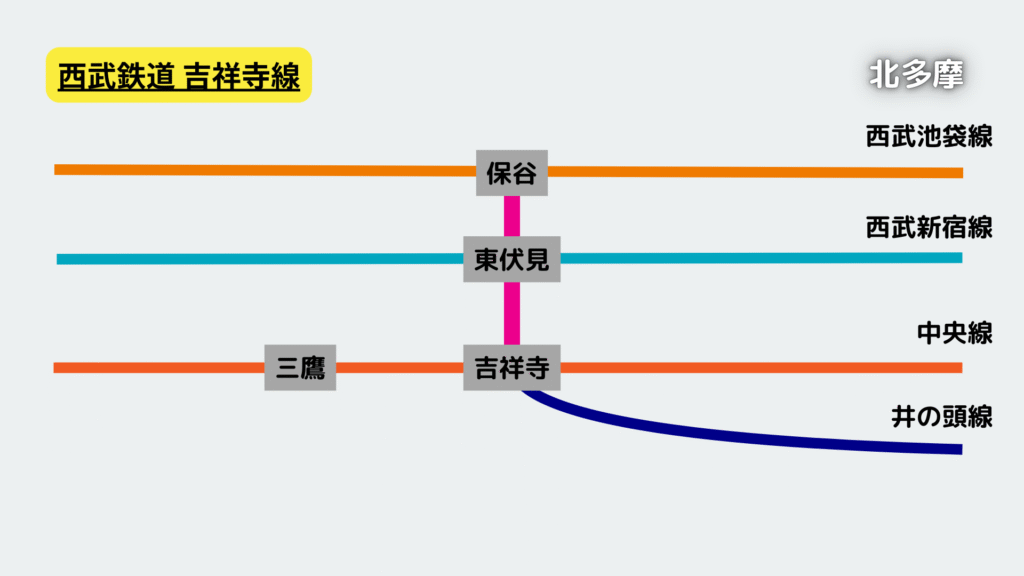

西武鉄道 吉祥寺線

さらに、西武鉄道には西武池袋線の保谷駅から東伏見駅を経由して吉祥寺駅まで向かう、西武吉祥寺線という路線計画もありました。

こちらも構想段階で終了していますが、建設されていれば井の頭線と接続する有用な路線になっていたでしょう。また、過去に西武鉄道に繋がる会社が吉祥寺(や荻窪)に伸ばそうとした路線計画が、戦後になっても形を変えて出てきたことになります。

多摩地区の鉄道による縦の移動は長年の課題であり、これらの路線のどれか一つでも建設されていればと思わずにはいられません。

武蔵関やひばりが丘に伸びるはずだった西武多摩川線はもともと多摩鉄道として1917年に開業し、砂利採取線として活躍しました。多摩地域の鉄道網の基層をなす古くからの路線です。1927年には旧西武鉄道に買収され、西武多摩線と呼ばれるようになります。本線系統や多摩ニュータウンへの延伸計画は有名ですが、歴史ある多摩川線にはほかにも延伸計画が存在しました。

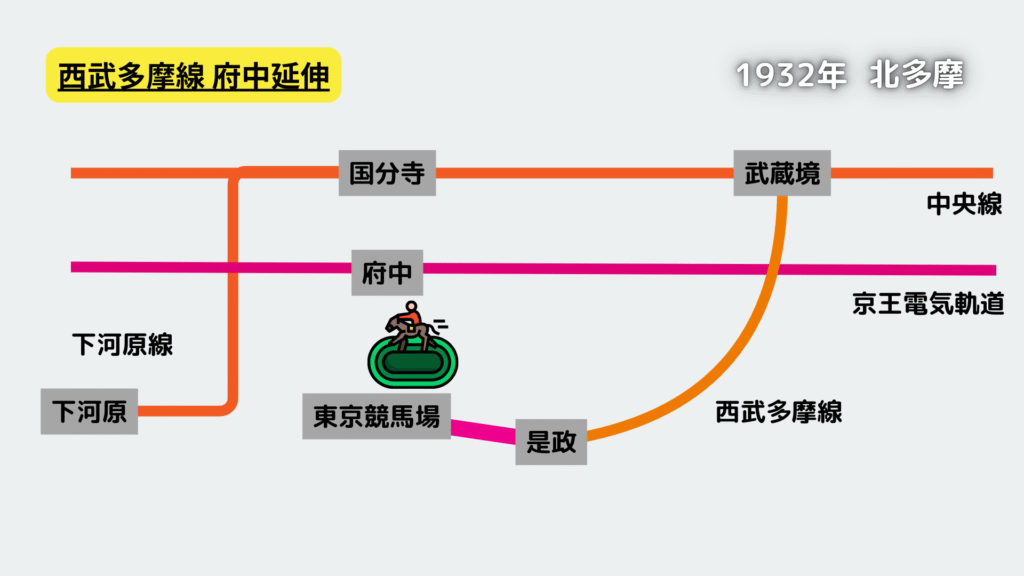

西武多摩線 府中延伸

1933年、終点の是政のすぐ北側に、目黒から移転してきた東京競馬場がオープンします。西武はそんな競馬場のアクセス路線となるべく、是政から東京競馬場までの路線を申請し、オープンの前年の1932年に免許されました。

この路線は結局叶わずに終わりますが、オープンの1年後の1934年、国鉄下河原線が競馬場までの支線を建設し、東京競馬場前駅を開業します。

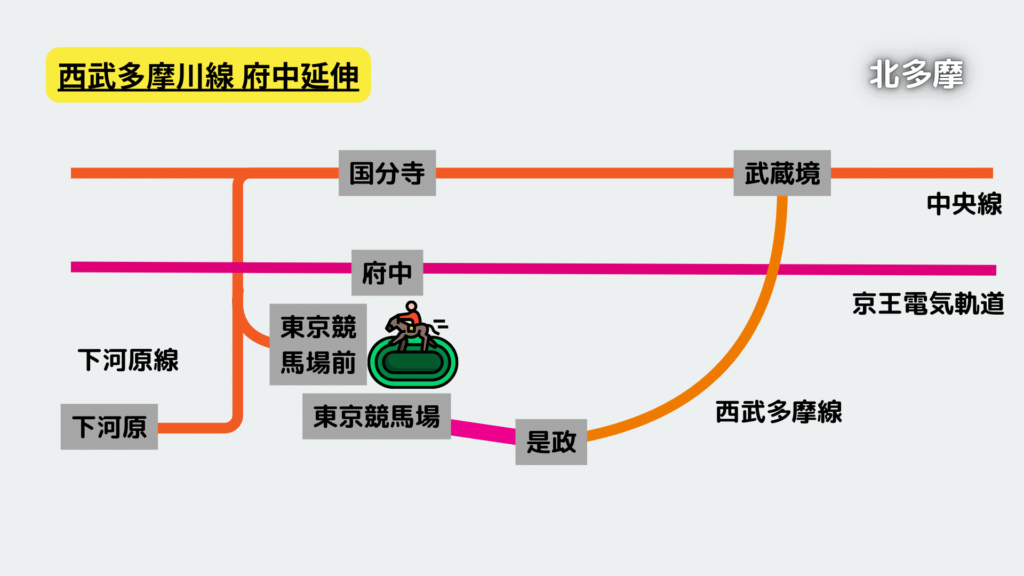

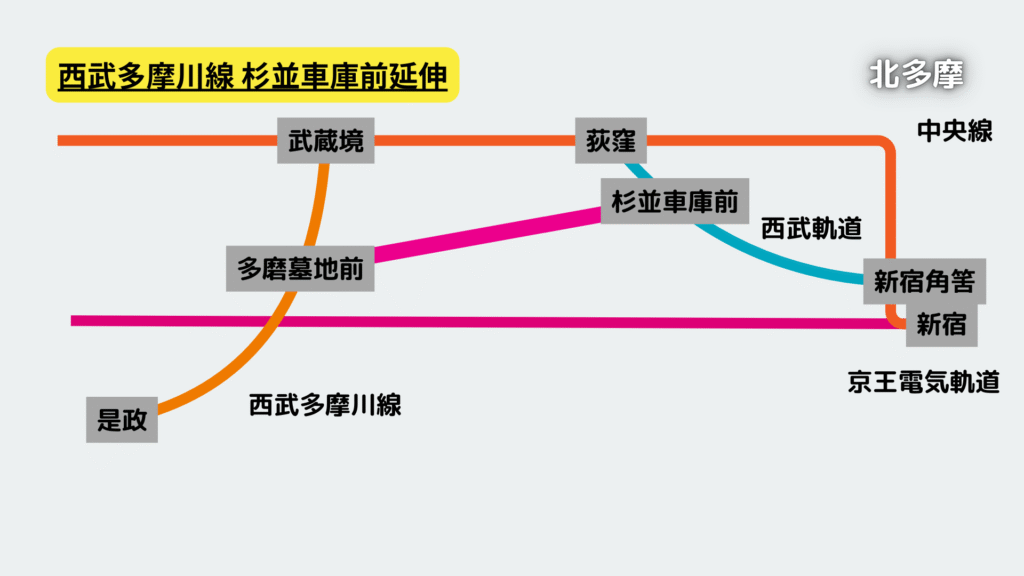

また、先に見た多摩ニュータウンへの延伸計画もありました。さらに、詳細はわかりませんが、途中の多磨墓地前駅から分岐して、西武軌道の杉並車庫前(現在の東京メトロ丸ノ内線の新高円寺駅付近)まで延伸する計画もあったようです。

一時は廃線の危機にも瀕したとされる西武多摩川線ですが、昭和初期から現代にいたるまで幾多の延伸計画や接続計画が持たれてきた伝統ある素晴らしい路線です。

-1024x768.jpg)

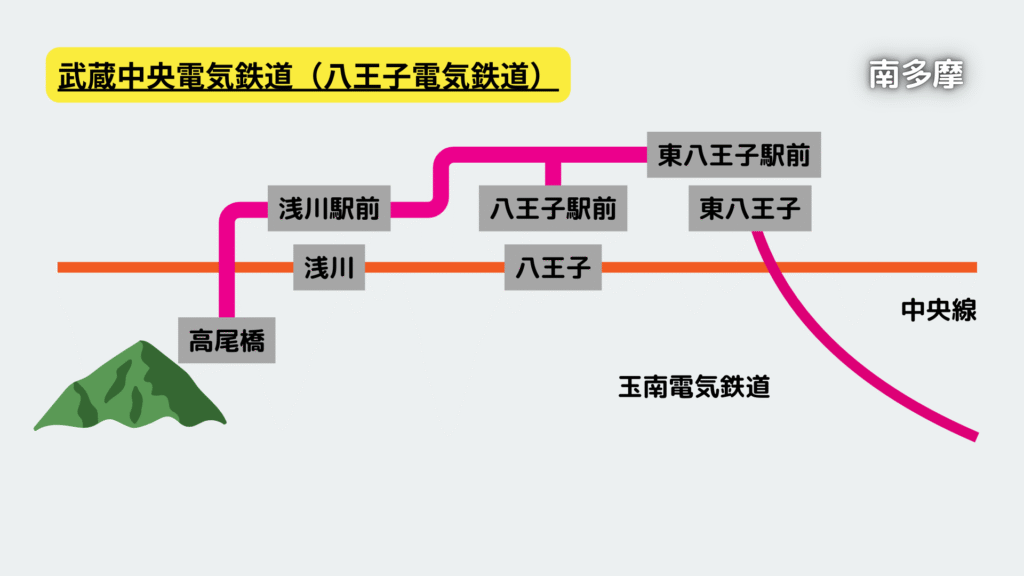

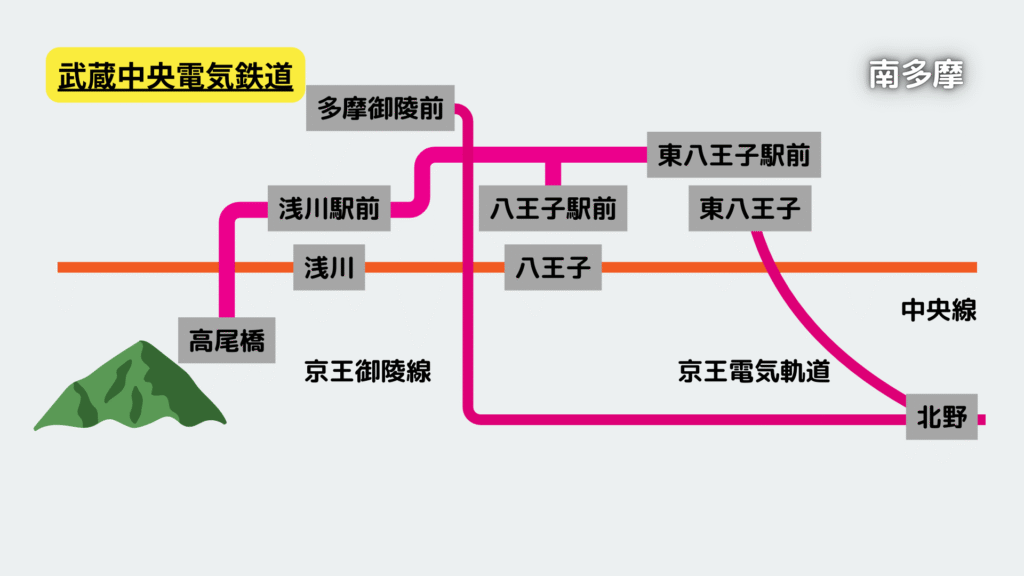

武蔵中央電気鉄道(八王子電気鉄道)

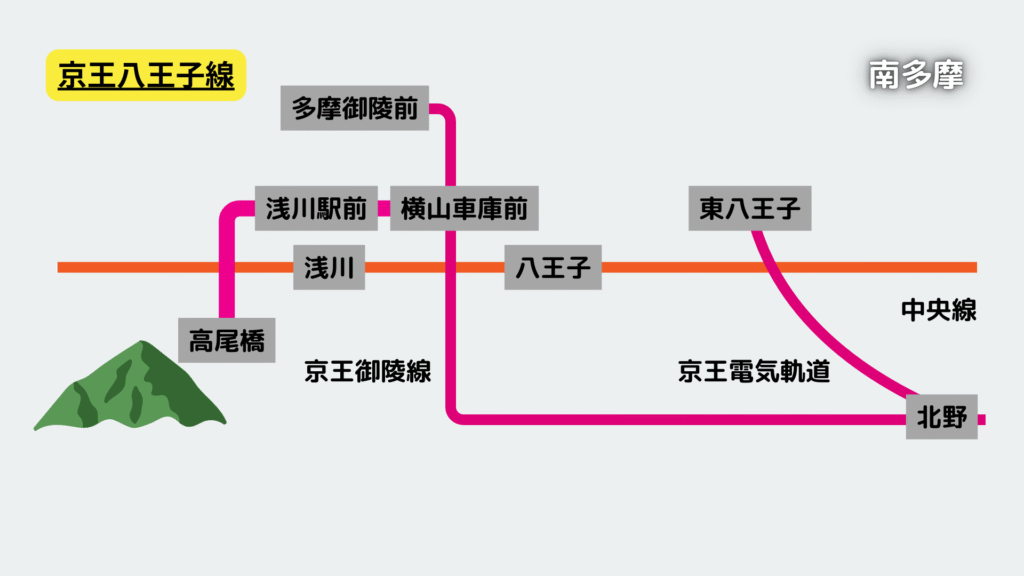

京王電気軌道の関連会社である玉南電気鉄道が東八王子までの路線を運行していたころ、八王子では武蔵中央電気鉄道という会社が路面電車の運行を始めました。もともとは八王子電気鉄道といいました。武蔵中央電気鉄道は八王子駅と東八王子駅(現・京王八王子駅)から、浅川駅(現・高尾駅)を経由して、高尾山のふもとの高尾橋までを結ぶ路線でした。大正天皇が崩御されると多摩御陵への参拝客が増加し、そのアクセスも担いました。武中電車と呼ばれました。

-1024x768.jpg)

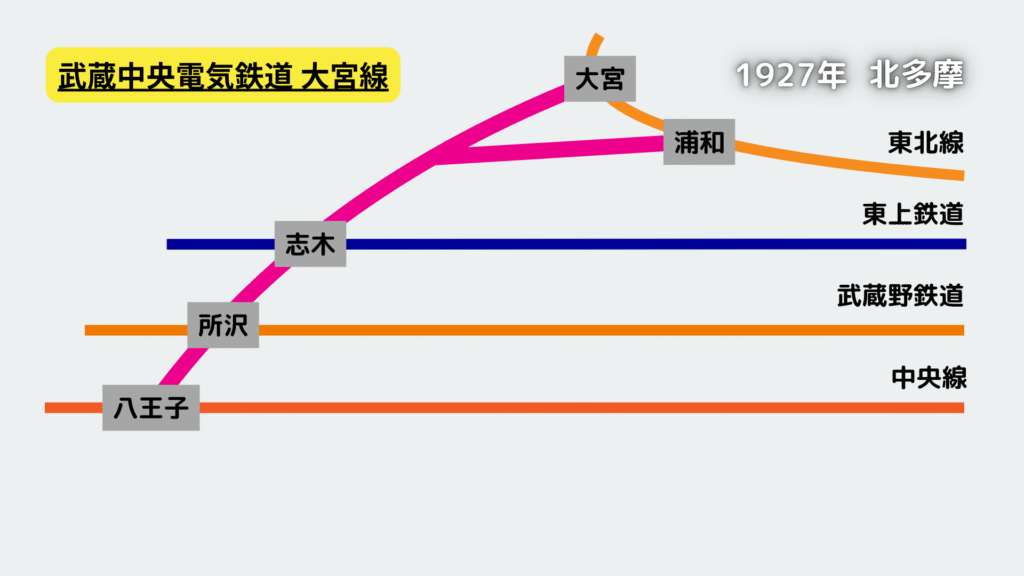

武蔵中央電気鉄道 大宮線

そんな武蔵中央電気鉄道には、その前身の八王子電気鉄道時代から、大宮方面への延伸計画がありました。八王子駅から、川越鉄道と武蔵野鉄道の所沢駅、東上鉄道の志木駅を経由して、東北本線の大宮駅に至る路線です。支線として、途中で分岐して浦和駅に至る路線も計画しました。

その意義として、北関東、東北方面から八王子への唯一の路線であり、それらの地域からの食糧や、機業(繊維産業)の原料の輸送量が大きいこと、また、古くから信仰を集めた高尾山への信徒の輸送や、御陵への参拝客の輸送も目的としていました。

八王子電気鉄道から武蔵中央電気鉄道と名称を変えたのも、たんなる地域輸送にとどまらず、武蔵の国の都市間を連絡する大手私鉄になるという意気込みであると思われます。

この大宮線の免許は、1927年に下付されますが、なかなか建設に着手できずにいました。

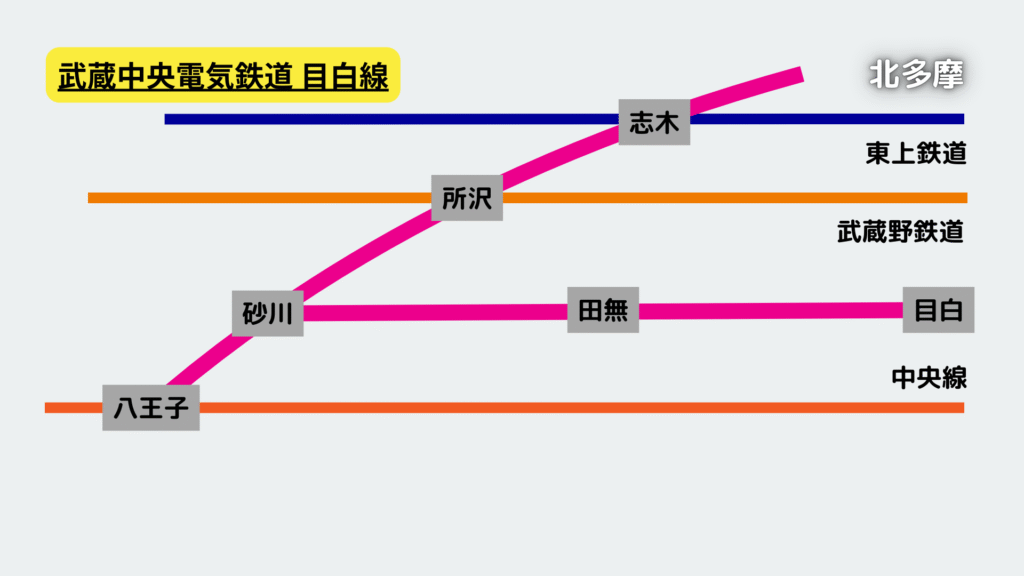

武蔵中央電気鉄道 目白線

また、武蔵中央電気鉄道は、山手線の目白駅までの路線も構想していました。大宮線の途中駅の砂川から分岐し、現在の西武拝島線・新宿線とほぼ同じルートで目白駅まで向かう計画でした。1923年に申請しましたが、この時すでに西武村山線(村山電気鉄道)の免許があり、申請は通りませんでした。

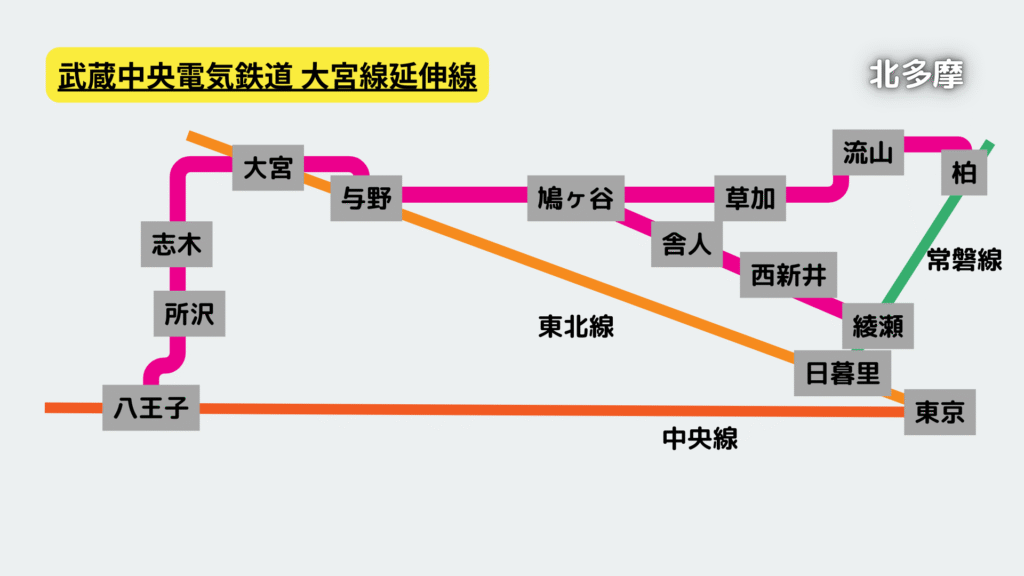

武蔵中央電気鉄道 大宮線延伸線

さらに、大宮から先も、与野、鳩ヶ谷、草加、流山、と経由して常磐線の柏駅まで至る路線と、その支線として鳩ヶ谷から分岐して、舎人、西新井、綾瀬までの路線を1928年に申請しましたが、こちらもあえなく却下されています。

その後、中央線の浅川までの電化や、京王電気軌道御陵線の開業、昭和恐慌などにより、急速に業績が悪化します。

1938年に武蔵中央電気鉄道は京王電気軌道に吸収合併されました。京王電気軌道は、御陵線と接続する横山車庫前から高尾橋までを残し、高尾山アクセスを目的に、京王八王子線として運行しました。

大宮線の免許は京王電気軌道に引き継がれましたが、建設されることはなく、京王八王子線も一年後に廃止されました。

西多摩エリア

続いては西多摩エリアを見ていきましょう。

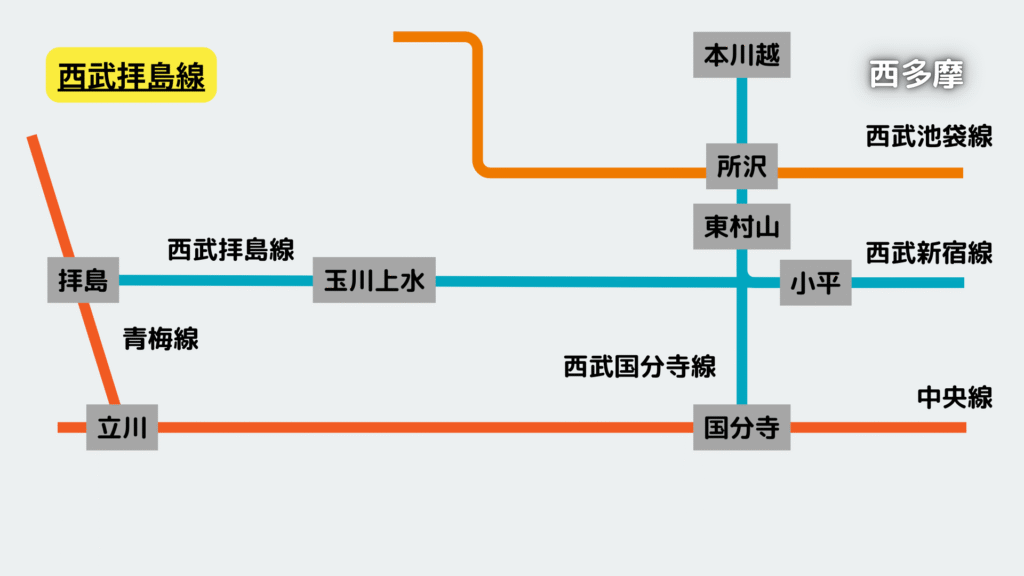

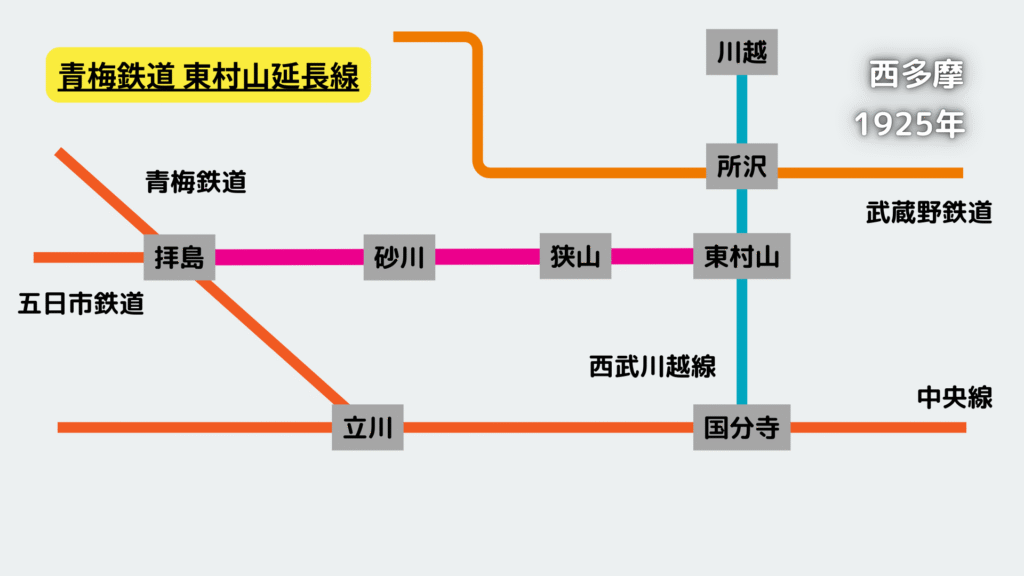

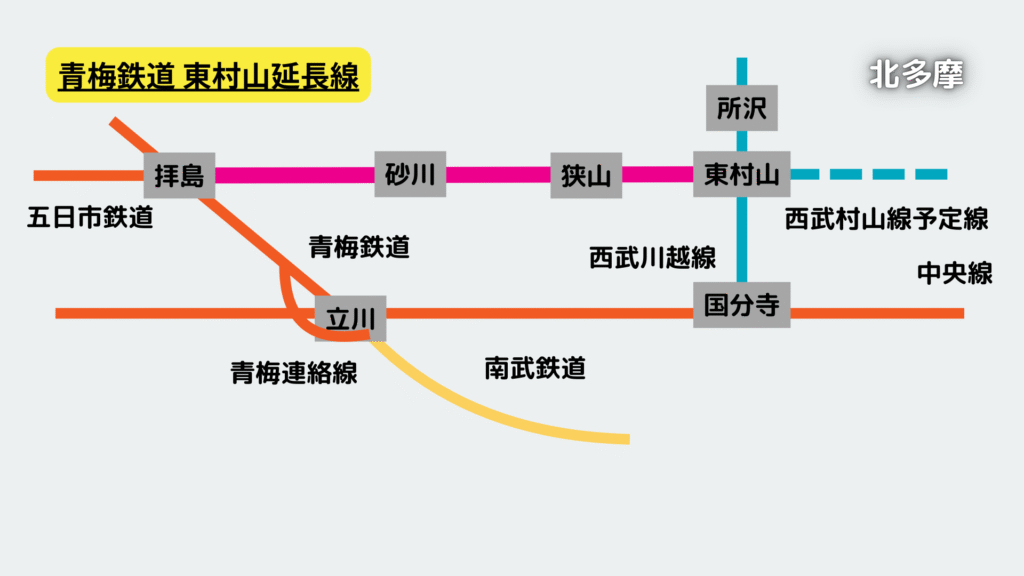

現在、拝島から小平の間には、西武拝島線が通っていますが、拝島線が開業したのは戦後になってからのことです。そしてもちろんこの区間にも、未成線に終わった鉄道計画がありました。

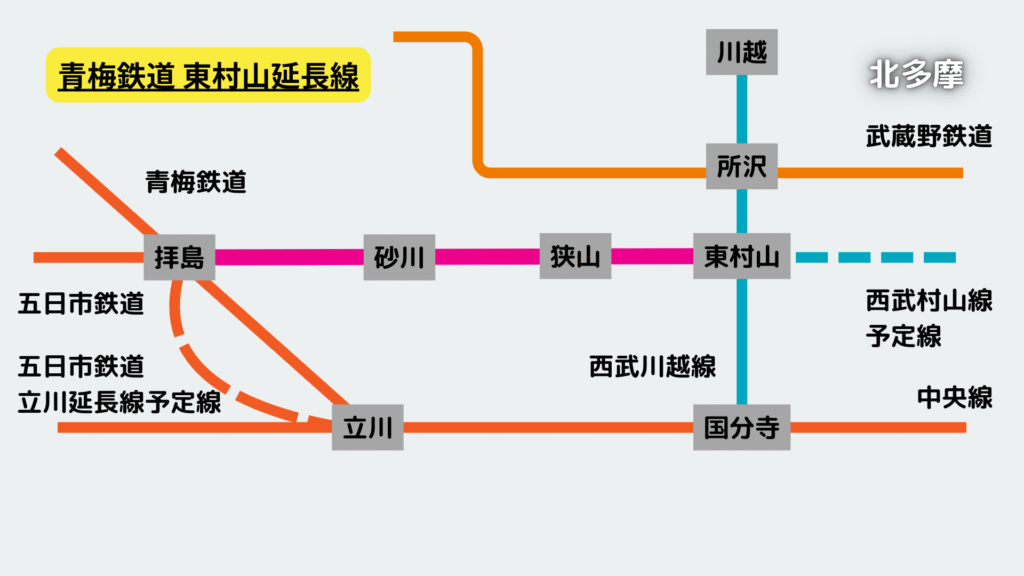

青梅鉄道東村山延長線

まずは、青梅鉄道東村山延長線。立川から拝島を経由して青梅、二俣尾までの路線を運行していた青梅鉄道は、1925年に東村山延長線を申請します。これは、拝島駅から玉川上水に沿って砂川まで行き、その後北上して青梅街道と交差、旧西武鉄道の東村山駅を目指す路線です。途中、砂川村(現・立川市砂川町)と狭山村(現・東大和市狭山)に駅が設けられる予定でした。すでに浅野セメントの傘下にあった青梅鉄道は、石灰石や砂利を立川から中央線経由で川崎まで運んでいました。

当時中央線の輸送力はひっ迫しており、また、西武鉄道に村山線の計画があったことから、東村山で村山線に連絡して貨物を運ぶことを考えました。ただし、目下新線の必要なしとして申請は却下されます。

同じく浅野セメントが影響下に置いた南武鉄道がその4年後の1929年に立川まで開業すると、南武線経由で川崎まで一気に運ぶことができるようになりました。現存する青梅短絡線はそのころに青梅鉄道と南武鉄道(と五日市鉄道/現・五日市線)を直接結ぶべく建設されたものです。

-1024x768.jpg)

また、青梅鉄道東村山延長線は、当時建設が決まっていた、五日市鉄道の立川延長線(拝島~立川間/青梅鉄道とは別のルートを通っていた)に対抗する意図もあったと思われます。

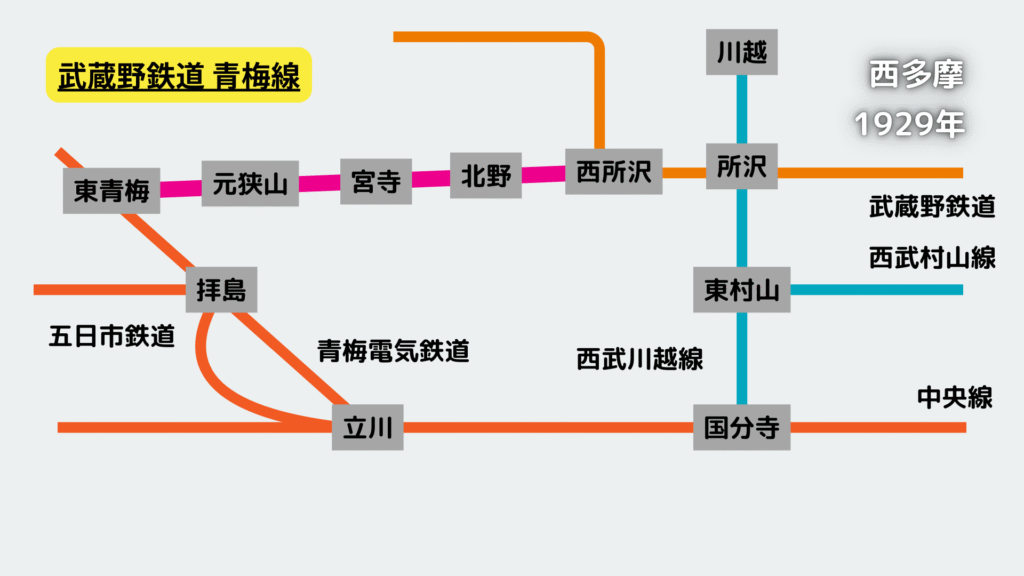

武蔵野鉄道 青梅線

その後、拝島~小平間から少し離れますが、1929年には武蔵野鉄道が青梅線を申請します。武蔵野鉄道青梅線は、本線の西所沢駅から分岐して、北野、堀之内、宮寺、元狭山、霞、東青梅と停車し、青梅電気鉄道(青梅鉄道から同年に改称)の青梅駅に至る路線です。もしくは東青梅が終点だったのかもしれません。現在の埼玉県道・東京都道所沢青梅線とほぼ同じルートで青梅に入り、青梅街道沿いに進んで東青梅まで向かうルートであったと考えられます。

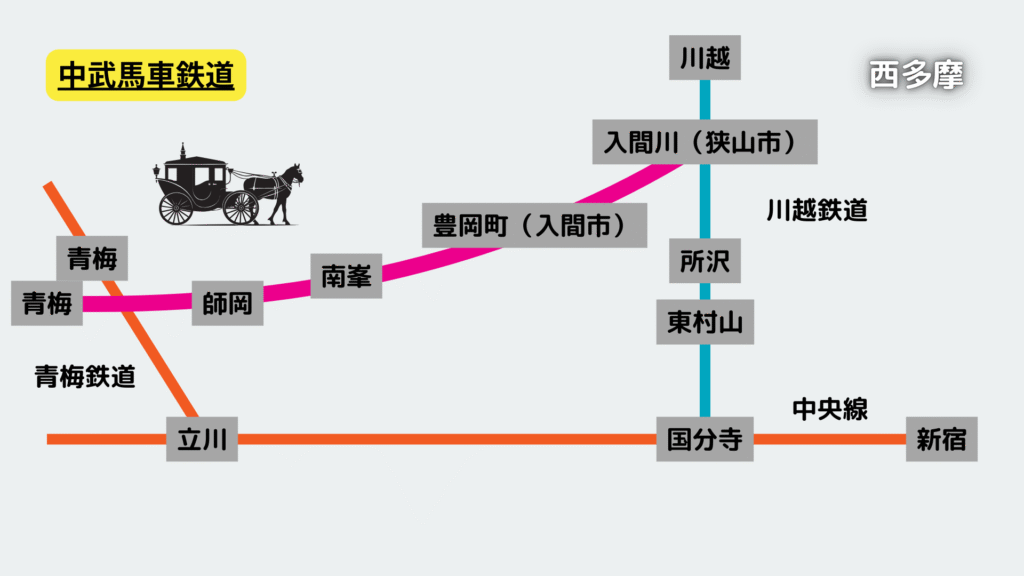

また、その12年前の1917年までは、中武馬車鉄道という馬車鉄道が青梅から豊岡町を通り、入間川まで結んでいました。古くは日光脇往還として、入間郡西部地域と青梅の間には人の流れがあり、武蔵野鉄道が青梅方面へ路線を伸ばそうと画策したのは自然な流れなのかもしれません。

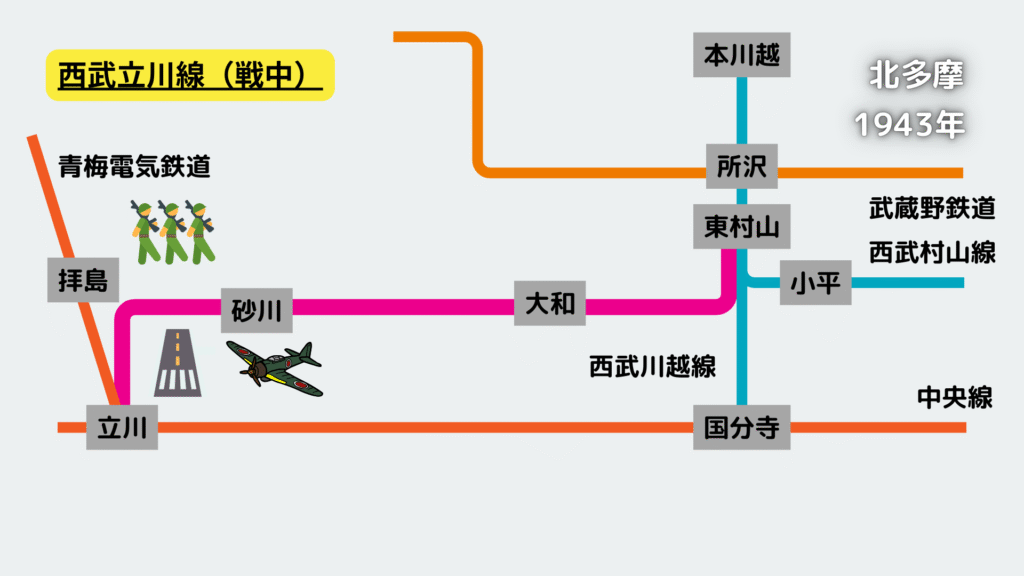

西武立川線(戦中)

戦時中の1943年には、先ほど見た中央線の南を走るものとは別の西武立川線という路線が計画されます。この時代の西武立川線は、川越線、村山線の東村山から大和、砂川を経て立川に至る路線です。当時、立川から拝島、福生などにかけて軍事施設や軍需工場が多数あり、それらの通勤のための路線と位置付けられました。結局物資の不足や、その後の終戦における軍関係施設の閉鎖に伴い、申請を取り下げることになりました。

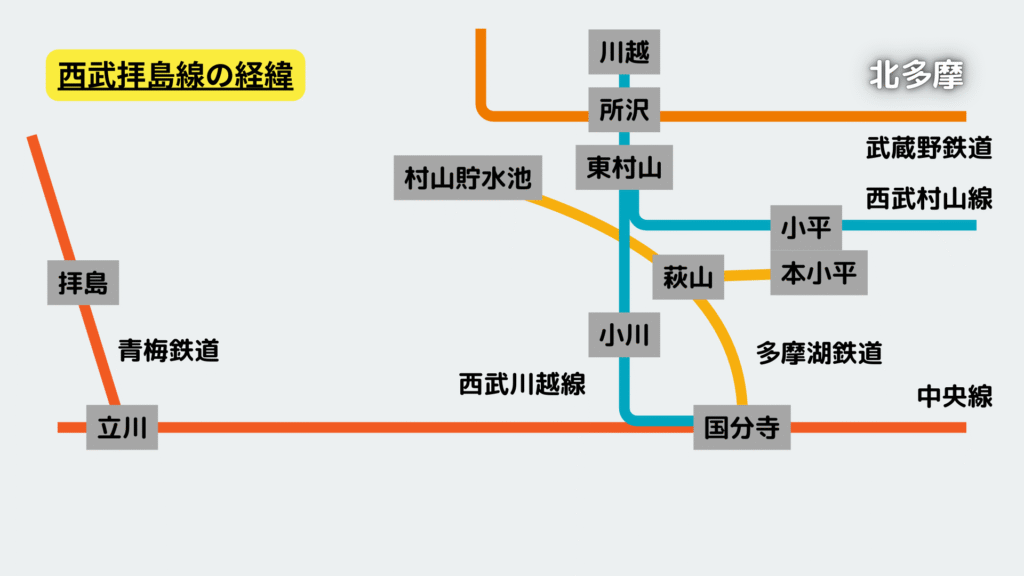

西武拝島線の経緯

現在の西武拝島線が全線開業するのは1968年になってからのことです。拝島線はパッチワークのように様々な時代の路線が繋がったり伸びたりしてできた路線です。

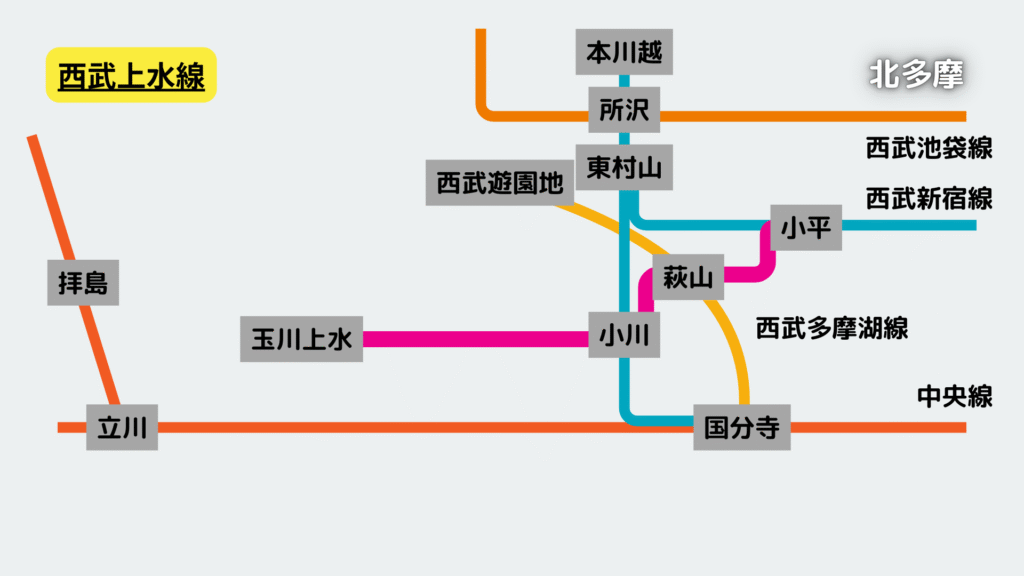

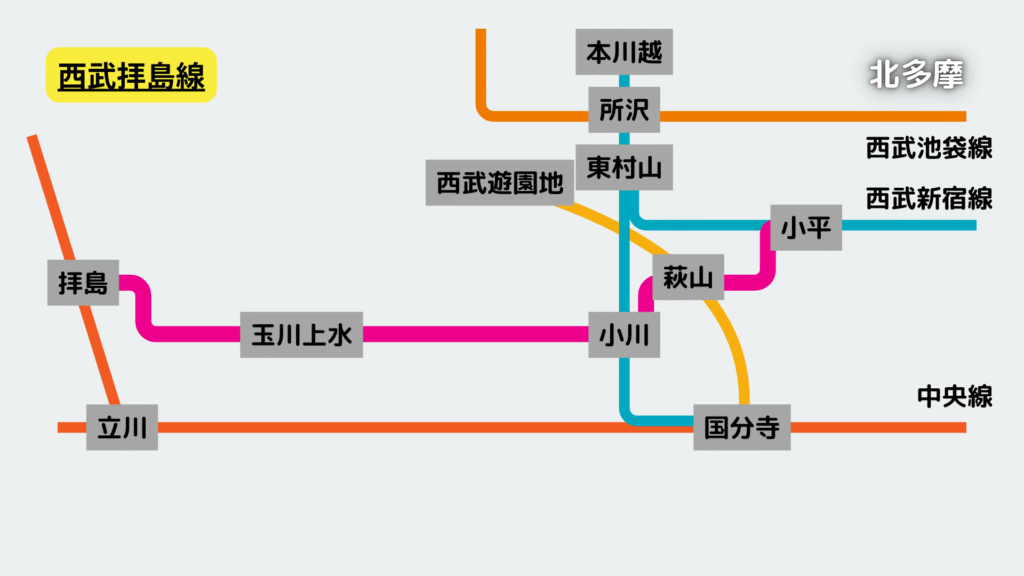

小平~拝島間のうち最初にできたのは萩山~本小平間で、多摩湖鉄道によって開業しました。多摩湖鉄道は国分寺~村山貯水池間の本線に加えて、小平線としてこの萩山~本小平間の支線を1928年に開業していました。小平で西武村山線に接続するための路線でした。村山線の列車の到着に接続して、支線の駅である本小平から村山貯水池までの直通列車も運転されています。

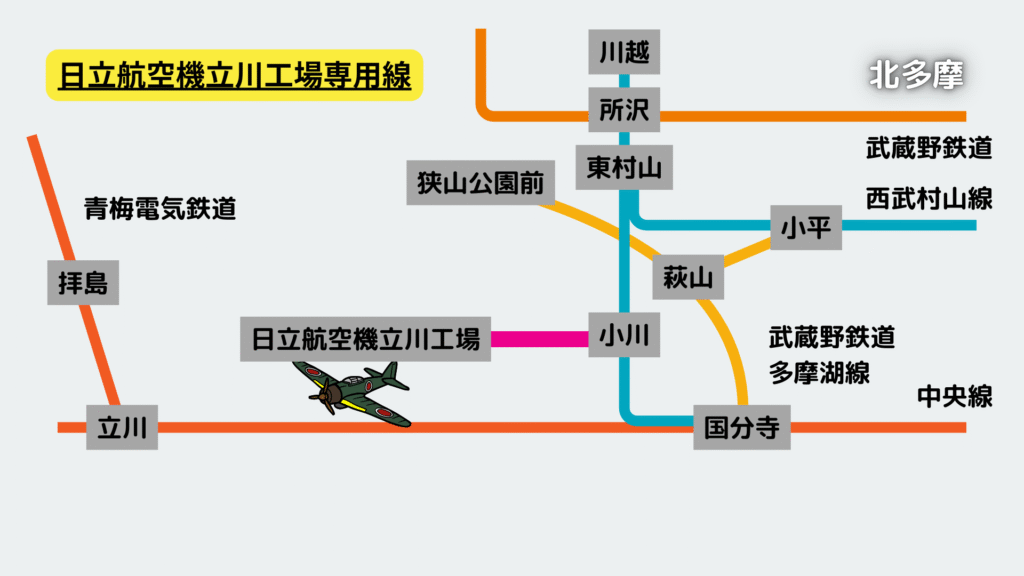

次に、立川飛行場にほど近い東大和で操業していた日立航空機立川工場に、西武鉄道川越線の小川駅から分岐する専用線が敷かれます。1944年になってから運行開始しました。貨物は西武川越線を介して中央線に直通し、運搬されました。日立航空機が購入した客車もあり、小川から工場まで通勤輸送もしていたようです。

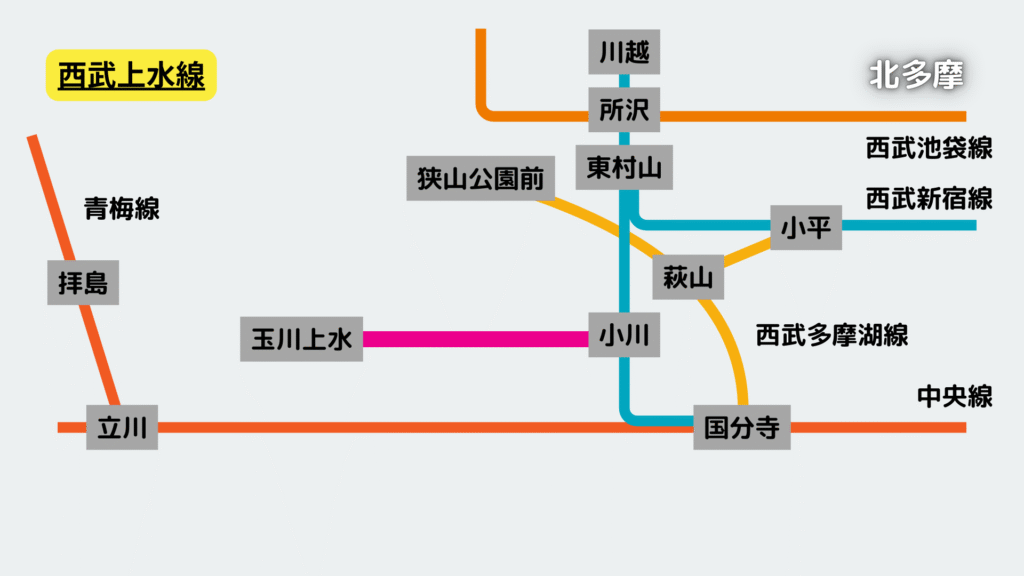

この専用線は戦後、新生西武鉄道が取得し、終点を玉川上水駅として、1949年に営業開始します。路線名は西武上水線となりました。当時は非電化で、気動車が小平から折り返し運転をしていました。

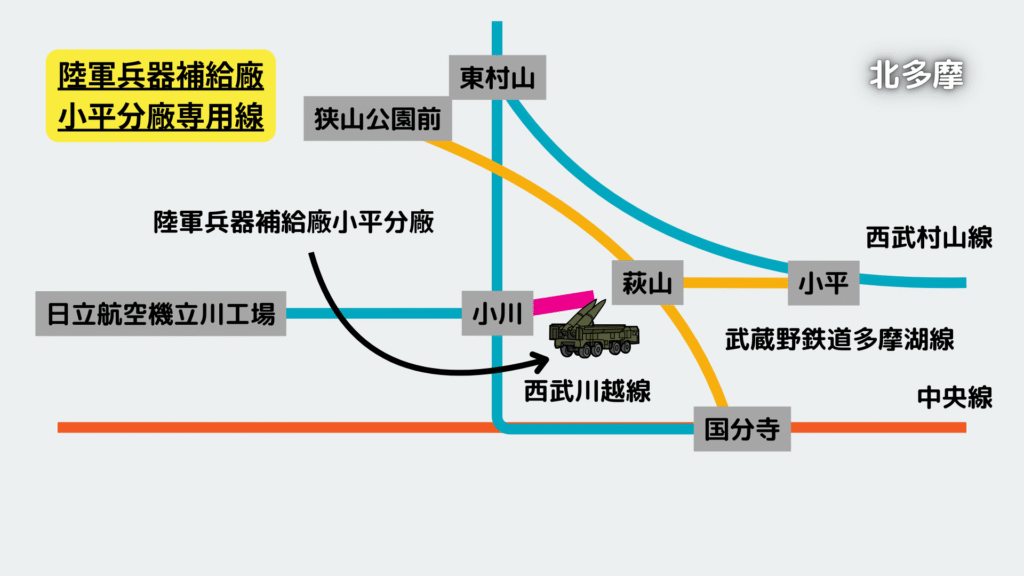

次に、小川と萩山の間にあった陸軍兵器補給廠小平分廠への専用線が1944年に建設されます。専用線は小川駅から分岐して、武蔵野鉄道多摩湖線萩山駅付近まで伸びていました。多摩湖鉄道は1940年に武蔵野鉄道と合併し、武蔵野鉄道多摩湖線となっています。

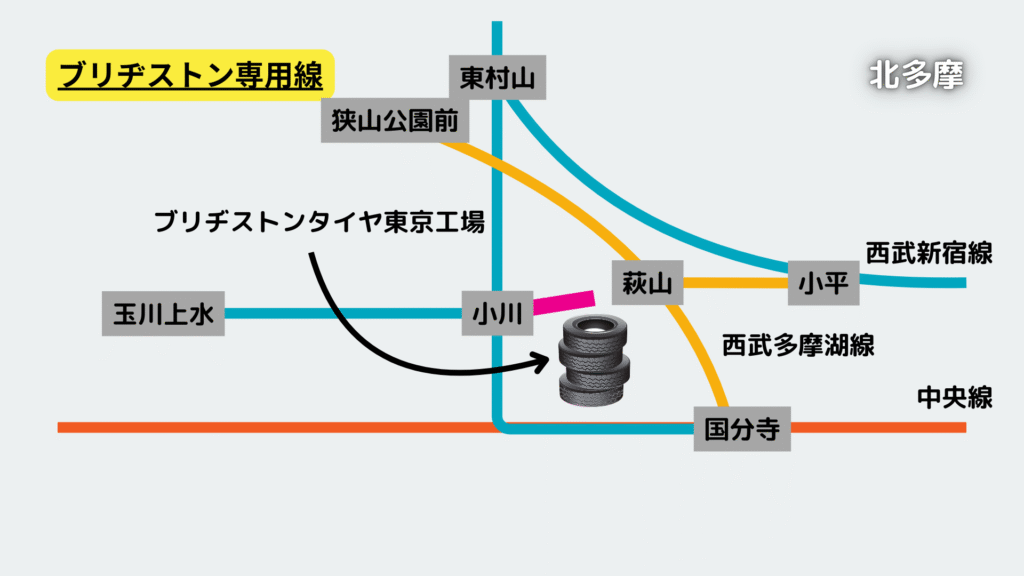

陸軍施設は戦後、ブリヂストンタイヤ東京工場となり、専用線はブリヂストン専用線として使われます。

その後、西武鉄道が専用線を譲り受け、萩山駅に接続させて、1962年に小平から玉川上水までを上水線として一体的に営業開始します。ブリヂストンの貨物輸送はその後も1981年まで続きました。

最後の玉川上水から拝島までの区間は1968年に開業しました。路線名は上水線から拝島線に変わります。その後も、青梅市が拝島線の青梅までの延伸を求めたり、福生市が福生までの延伸を求めたりしていたようです。

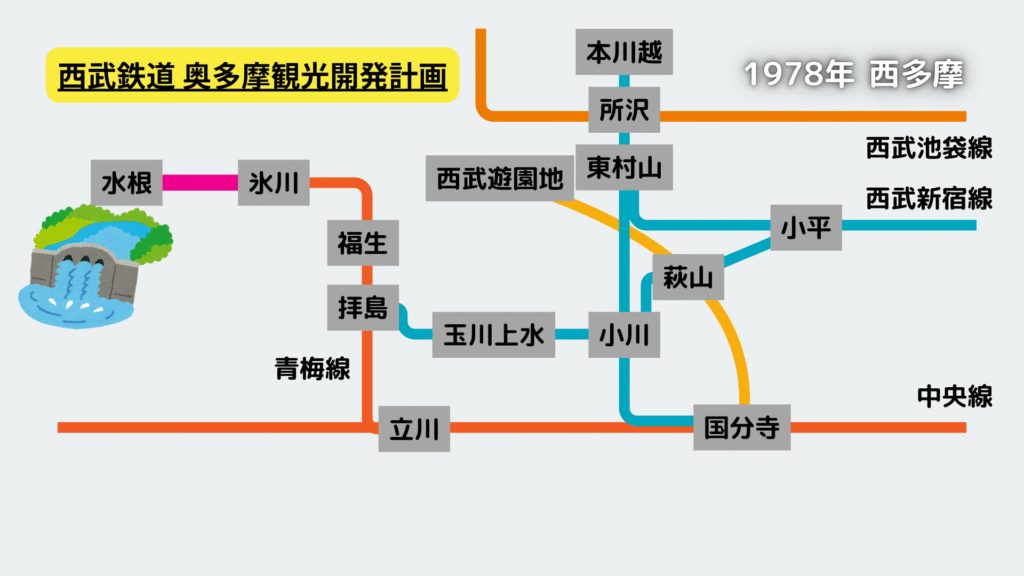

結果的には拝島が終点になっていますが、青梅、そして奥多摩まで向かう計画もありました。1978年には奥多摩湖(小河内ダム)の建設のために敷設された東京都水道局水根貨物線を、西武鉄道が買収しています。幸いなことに水根貨物線は西武線や国鉄と同じ狭軌で敷設されていました。拝島から国鉄青梅線に乗り入れて、終点の氷川駅(現・奥多摩駅)まで向かい、水根貨物線と連絡させる計画でした。湖畔から倉戸山までのケーブルカーの敷設計画もあり、免許も取得していました。奥多摩湖を「第二の箱根に育てる」との目論見でした。

その後、水不足などの懸念から奥多摩の観光開発はとん挫し、西武拝島線の線路も青梅線とは接続していません。

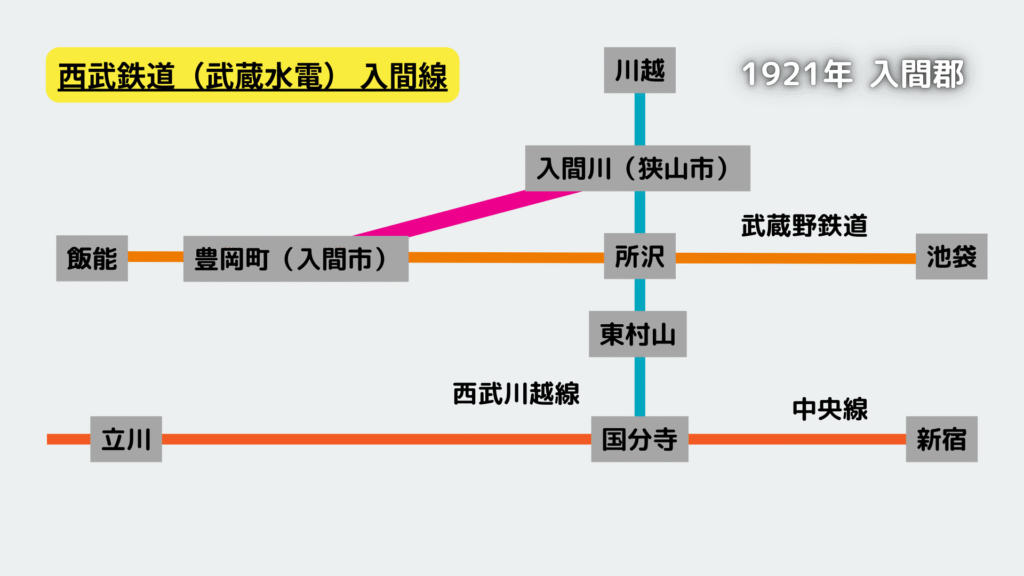

西武鉄道(武蔵水電) 入間線

ちなみに多摩地区から外れますが、旧西武鉄道にもう一つ未成線があります。西武入間線は川越線の入間川駅(現・狭山市駅)から武蔵野鉄道の豊岡町駅(現・入間市駅)までを結ぶ路線で、実際に1921年に免許が下されていましたが、実現せずに失効しました。正確には1921年時点の会社名は西武鉄道ではなく武蔵水電でした。

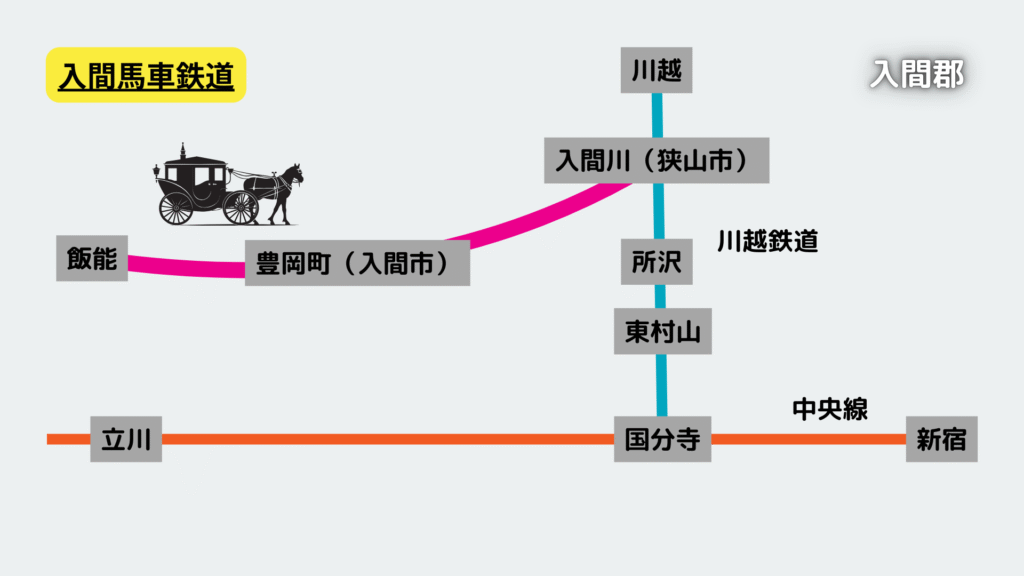

この区間には実は1917年まで、入間馬車鉄道という馬車鉄道が通っていました。入間馬車鉄道は飯能から豊岡町を通って川越鉄道の入間川に至る路線で、飯能の織物を運ぶとともに、入間郡西部地域の重要な交通機関となっていましたが、1915年に、完全に並行する武蔵野鉄道が飯能まで開業したため、業績が悪化して閉業しました。

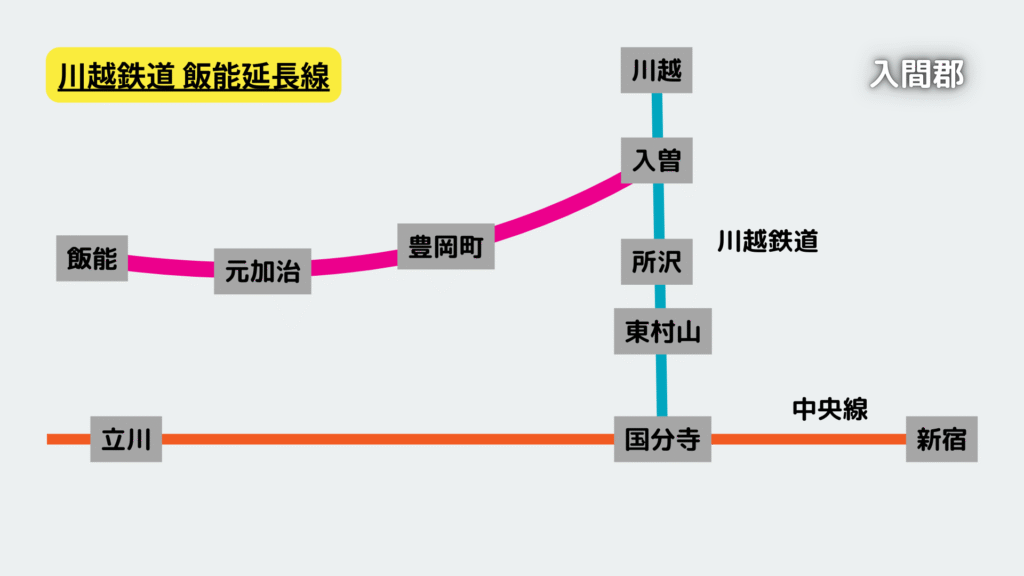

川越鉄道 飯能延長線

それより前の1911年には、武蔵野鉄道の計画を知り、入間郡の貨物輸送を奪われると恐れた川越鉄道が、入曽からの支線を計画したほどでした。入曽から豊岡、元加治を経由して飯能に向かうルートだったようですが、この飯能延長線の詳細はよくわかりません。

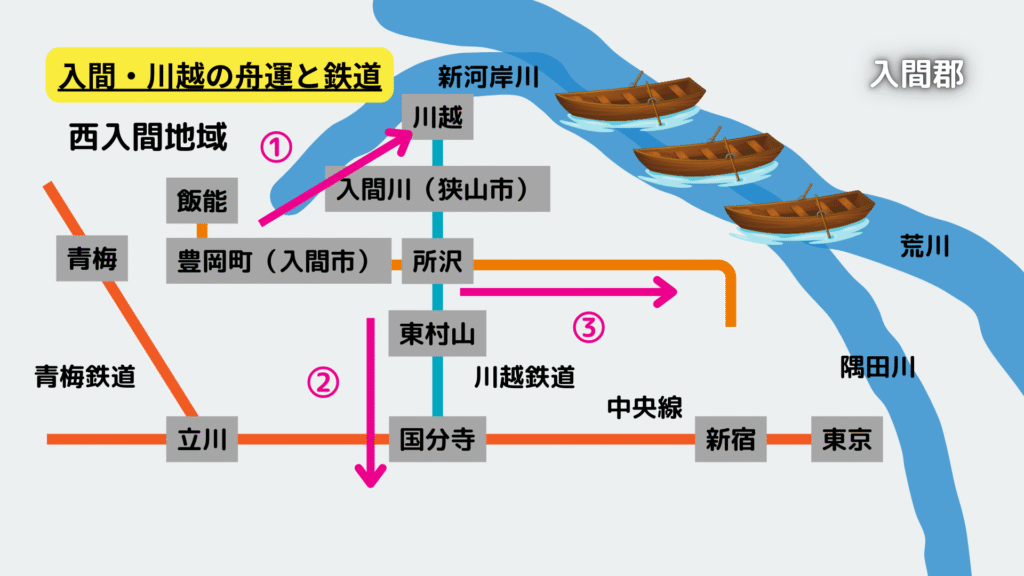

そんな入間郡の人々にとって、川越鉄道は江戸への向きを変えた存在です。鉄道の開業前、人々は荷車で青梅街道や鎌倉街道を歩いて運ぶよりも、川越まで向かい新河岸川の舟運をもって東京方面に運搬するほうが早くて楽でした。そのため入間郡の産品はまずは川越に運ばれていました。舟運に最適化された新河岸川では、日々多くの船が行き交っていました。ところが川越鉄道が開業すると、国分寺経由で省線中央線を使って都心に向かうほうがはるかに早くなりました。川越を目指した人々は国分寺を、そしてその後、池袋や高田馬場に向くようになりました。

首都の外縁を結ぶ路線計画

多摩の鉄道は都心から放射状に伸びるものが多くを占めていますが、横浜線や川越線のように、首都の外縁を結ぶような路線の計画も複数ありました。これらは郊外同士を結ぼうという意図というよりは、もともと物流の結びつきのあった地域を鉄道で結ぼうというものでした。これらの地域が東京の郊外となるのは後の時代の話です。先ほど見た武蔵中央電気鉄道の大宮線もそういった路線です。

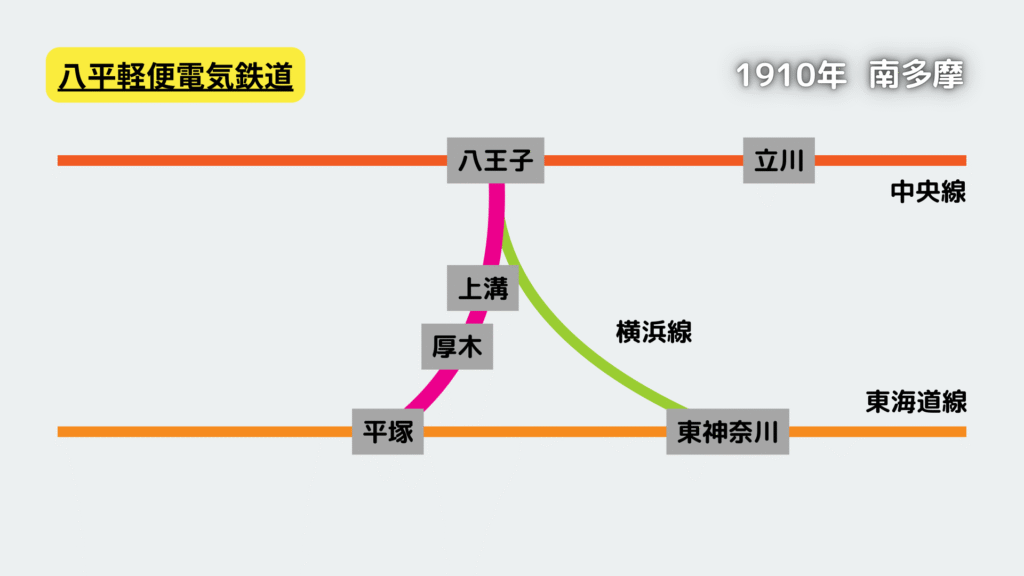

八平軽便電気鉄道

まず、1910年には八平軽便電気鉄道という路線が免許を得ました。この路線は八王子と平塚を結ぶもので、途中、上溝や厚木を経由する計画でした。横浜線の八王子~橋本間と相模線を合わせたような路線です。横浜線が開業したのが1908年ですから、八王子から湘南に向けた鉄道はかなり早くから求められていたことがわかります。

1910年の八平軽便電気鉄道の免許から6年後、相模鉄道の免許が下されます。最初に見た南津電気鉄道や相武電気鉄道が計画されるのはその10年後です。

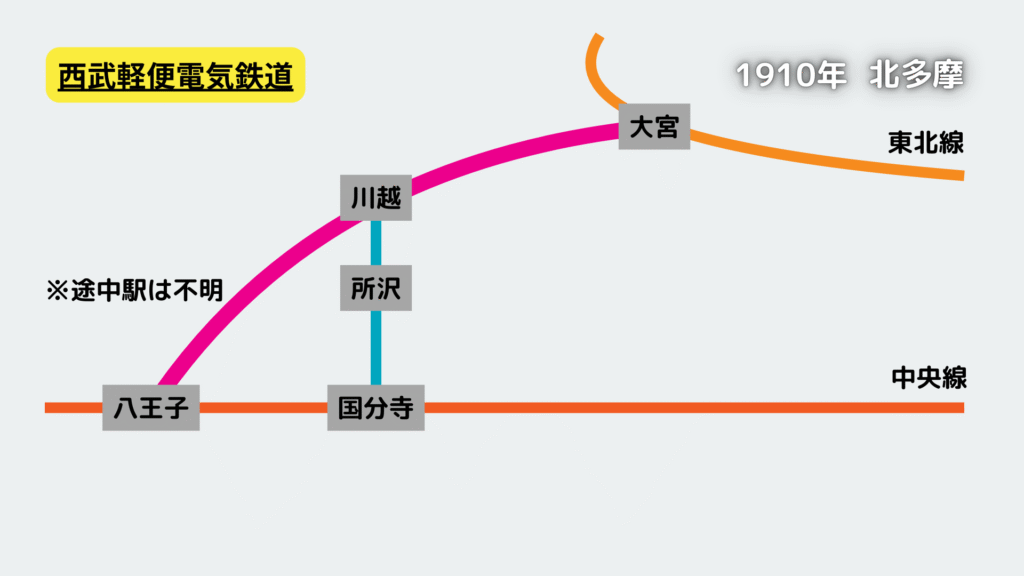

西武軽便電気鉄道

八平軽便電気鉄道と同じ年の1910年、八王子~川越間で西武軽便電気鉄道という路線が計画されました。翌1911年に今度は八王子~大宮間の路線を申請し、免許されました。詳しい経路はわかりませんが、まだ武蔵野鉄道も東上鉄道も存在しない明治の時代にすでに、八王子から大宮を目指す路線が構想されていたということです。

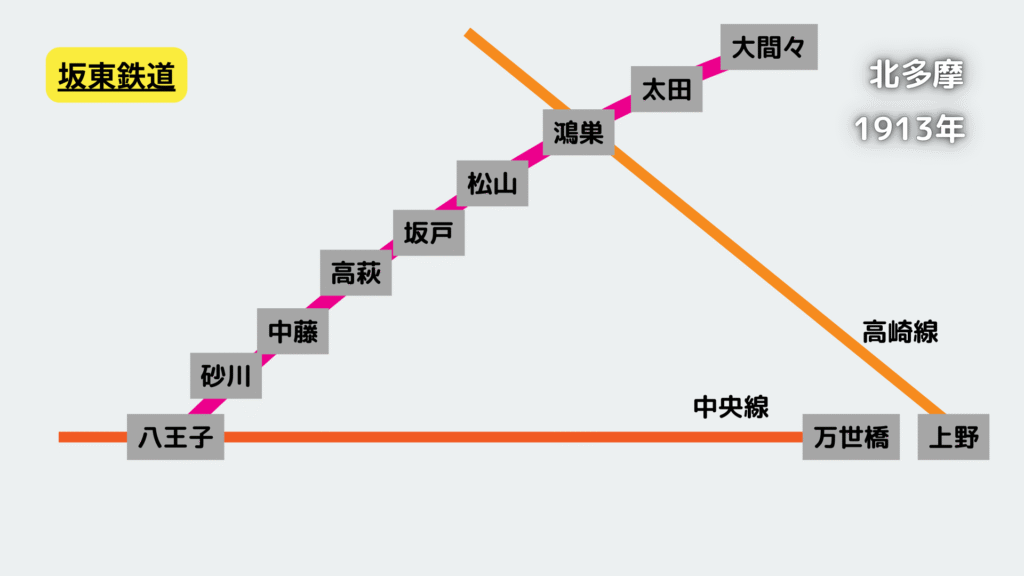

坂東鉄道

1913年には坂東鉄道が計画されました。坂東鉄道は八王子から砂川、豊岡、高萩、坂戸、松山、鴻巣、小泉、太田、大間々と群馬方面に伸びる長大路線でした。

ちなみに坂東とは関東全体を指す古語で、京から見て、東海道の足柄峠や中山道の碓氷峠という坂を越えた東側という意味です。

この路線が八王子を起点としたのは、横浜線に接続するためです。武蔵、そして両毛地域の産品を、東京を経由せずに国際港である横浜に送ることを主な目的としていたようです。こちらも軽便鉄道での敷設を予定していました。多摩に関して言えば、現在鉄道のない市として知られる武蔵村山市を縦断するように走る計画で、現在の武蔵村山市中藤に駅が設置される予定でした。

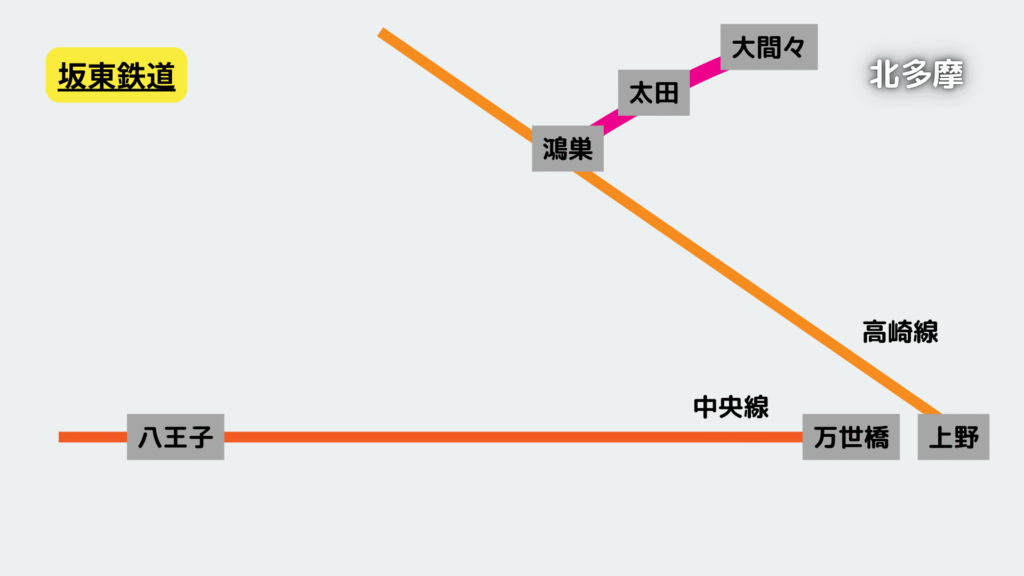

ただ、結局翌年にはなぜか、計画を鴻巣~大間々間と大幅に短縮します。その後も建設されることはありませんでした。

立川急行

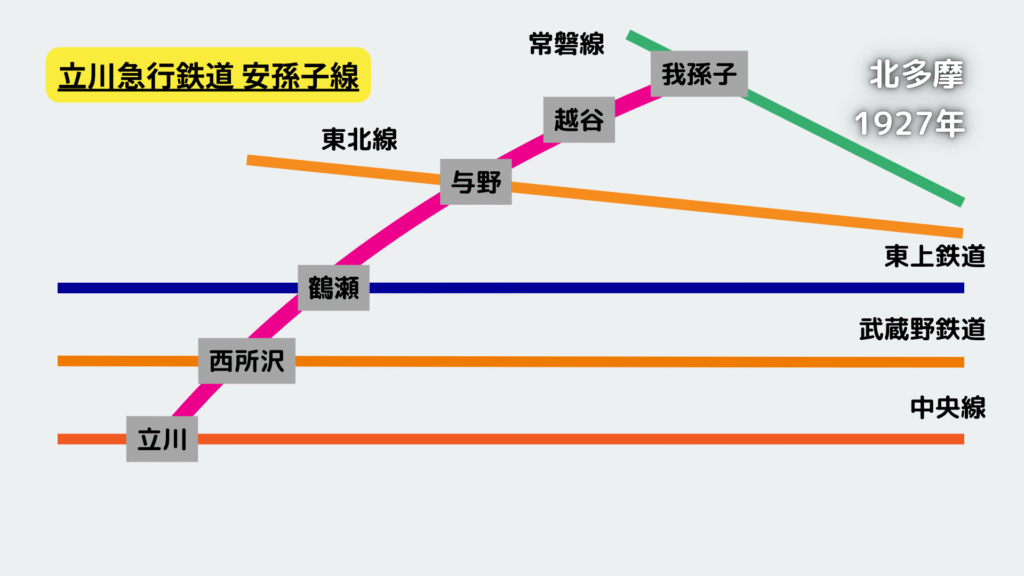

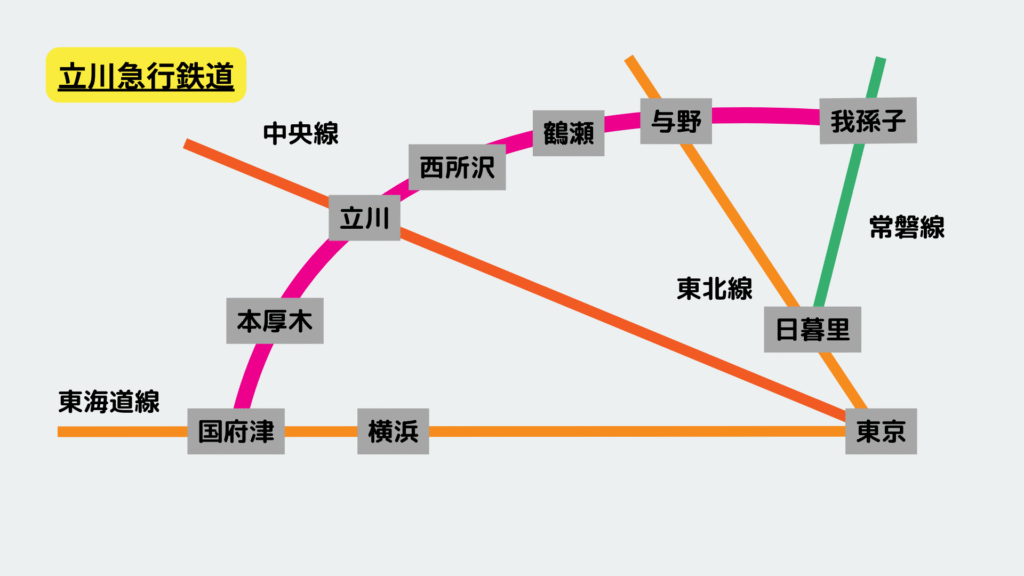

続いて昭和に入った1927年に、立川急行という計画が申請されました。立川急行はさらに壮大な路線計画を持ちます。まず、立川から西所沢、鶴瀬、与野、越谷を経由して千葉県の我孫子まで至る安孫子線です。武蔵野鉄道、東上鉄道、東北線、常磐線と、関東の北側を半円を描くように繋ぎます。

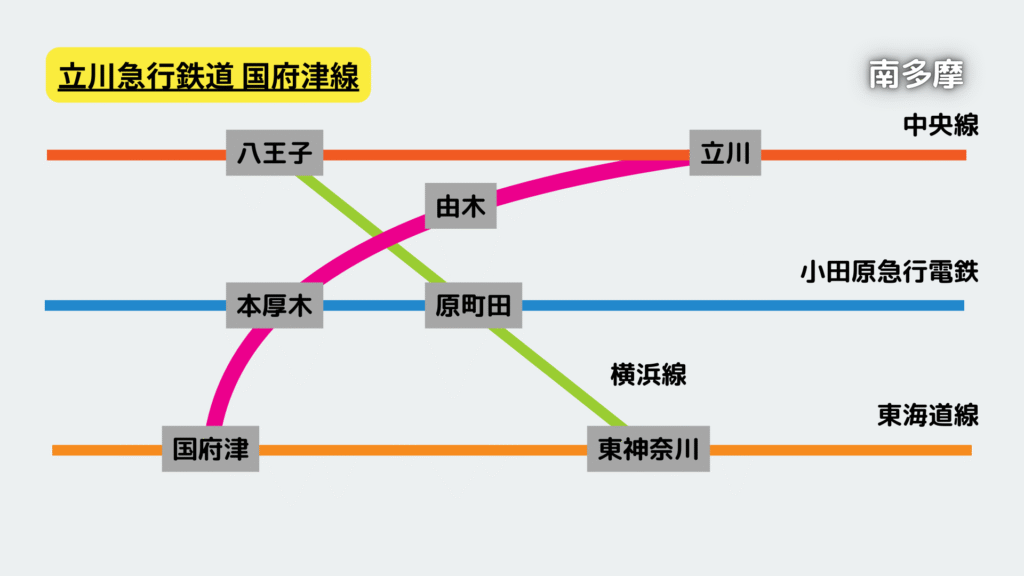

さらに、立川から生糸の集積地として栄えた由木、小田原急行鉄道の本厚木を経由して、東海道線の国府津まで至る国府津線も計画します。横浜線とどのあたりで接続する計画だったのかは分かりませんでした。翌1928年、発起人の資産状況などを理由に国に却下されています。

明治時代には八王子と横浜や湘南を結ぶ鉄道は多く構想されてきましたが、立川急行は、すでに現在のような路線網が完成していた昭和初期になってからも出てきた珍しい例です。仮に建設されていれば、帝都を迂回して各路線と連絡できる軍事路線としての価値が高く、すぐに国有化されていたでしょう。

武州鉄道

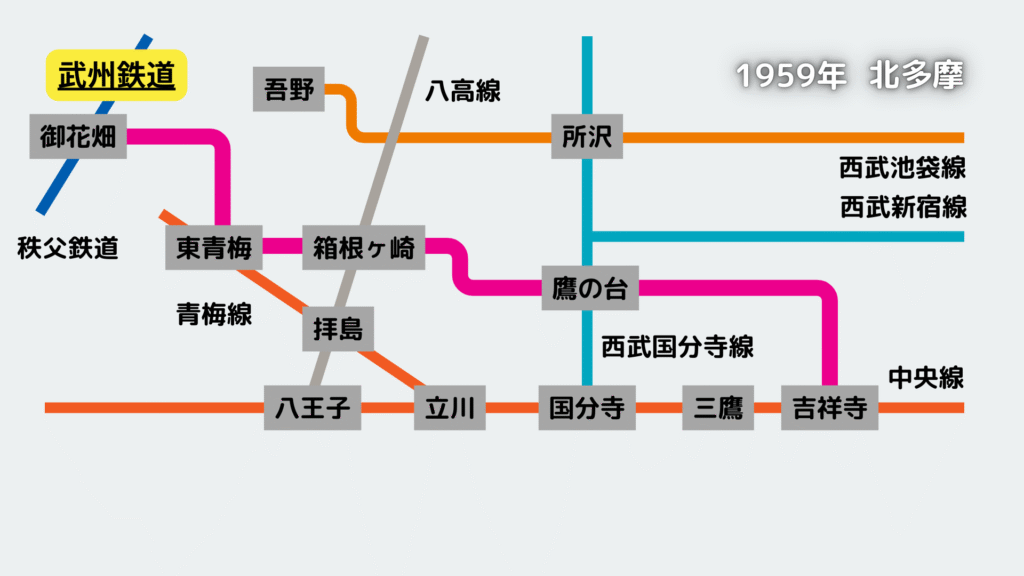

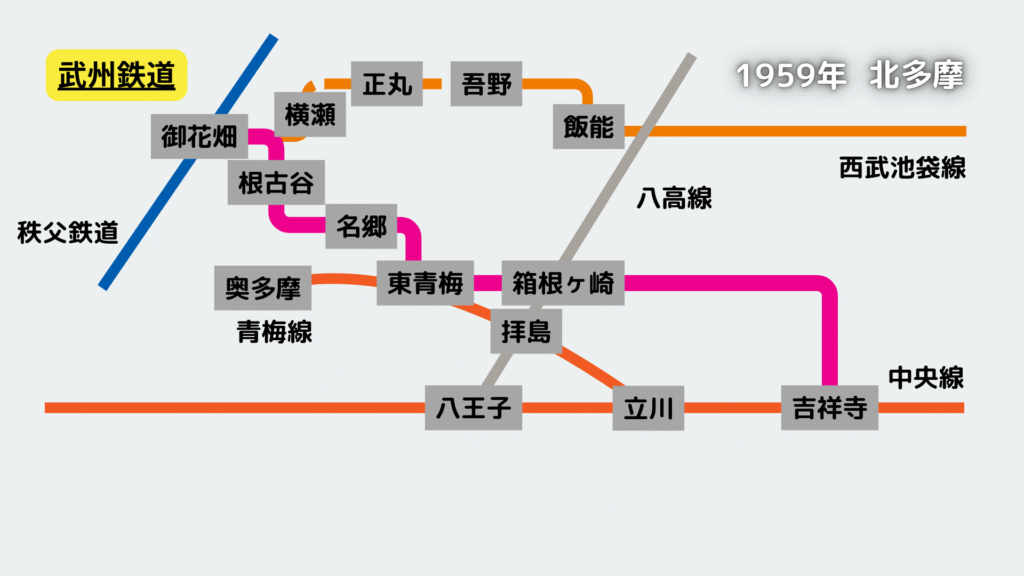

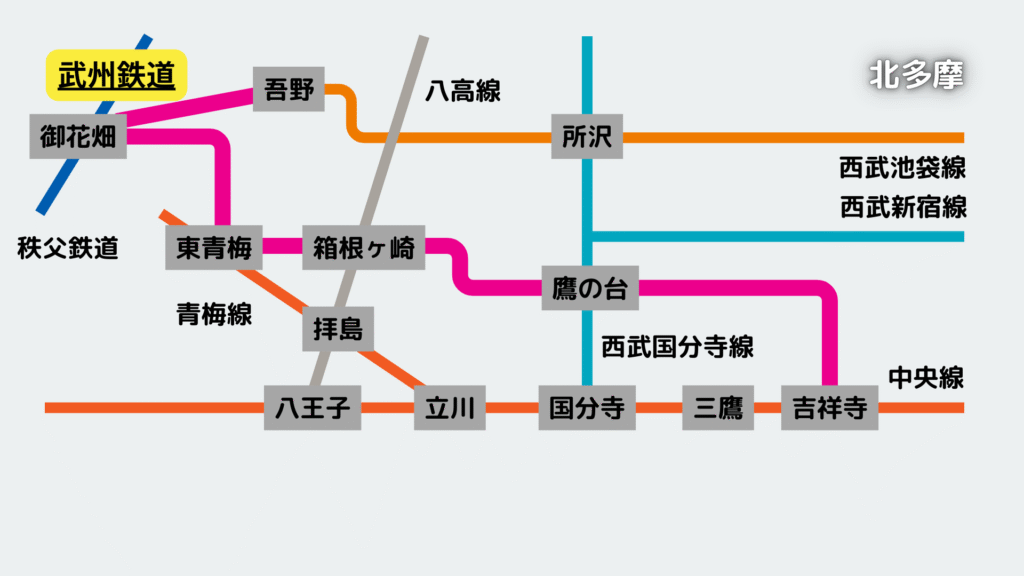

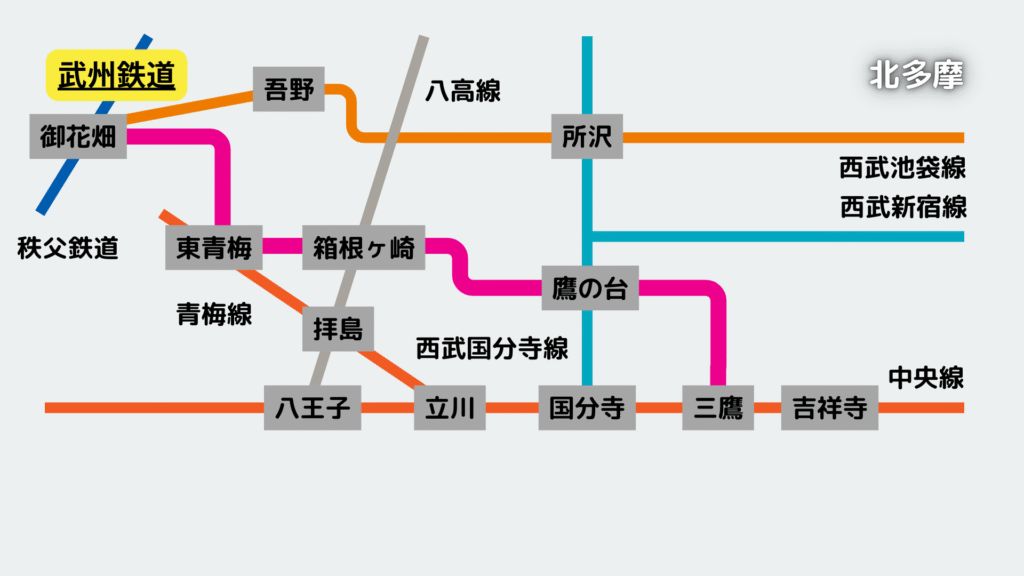

最後に、戦後になってからの非常に重要な未成線として武州鉄道が挙げられます。武州鉄道は、吉祥寺の有力者などによって1959年に申請された路線で、吉祥寺から三鷹、小金井、西武国分寺線の鷹の台、大和、村山、八高線の箱根ヶ崎、青梅線の東青梅、名栗村名郷、横瀬村根古谷を経由して、秩父鉄道の御花畑まで向かうというものです。吉祥寺から東青梅までは複線、東青梅から御花畑までは単線での予定でした。

秩父への路線は先に西武鉄道が申請しており、1961年に免許されますが、同じ年に武州鉄道も免許されます。西武秩父線が吾野から正丸峠を越えて秩父に向かう北回りの案であるのに対し、武州鉄道は名栗を通る南回りのルートをとりました。

すでに西武鉄道の免許があるにもかかわらず認可され、しかも異例のスピードだったことで、捜査が入り、当時の運輸大臣への贈収賄事件が発覚、代表者らと大臣は実刑判決を受けます。こうした武州鉄道疑獄事件の発覚後は資金調達がうまくいかず、免許は1975年に失効し、未成線となりました。その間、西武鉄道は正丸隧道などの難工事を経て、1969年に西武秩父線が開業、秩父鉄道にも乗り入れ、池袋との直通運転を開始します。

武州鉄道の計画はそもそも杜撰で、起点を吉祥寺から三鷹にしたり、モノレールに変更しようとしたりと二転三転しました。また、沿線自治体は武州鉄道を前提とした団地などを構想しますが、事件により現実味がなくなったあとも、なまじ武州鉄道の免許があるためにほかの路線の延伸を求める動きは起きづらくなりました(すでに免許があるため認可されない)。

以上、様々な路線計画を見てきましたが、これらは冒頭に、多摩の最初の鉄道としてご紹介した甲武鉄道、青梅鉄道、川越鉄道、横浜鉄道の開業後の動きです。甲武鉄道の開業前夜にはこれまた数多の鉄道計画が生まれては消えていきました。ここにはご紹介しきれませんが、一つ挙げてみます。

甲武鉄道と武蔵鉄道

多摩の最初の鉄道は甲武鉄道の新宿~八王子間の開業ですが、当時すでに日本鉄道が山手線や東北線、上越線を運行しており、甲武鉄道は山手線の支線のような形で伸びることになりました。主要な目的は、当時、桑都と呼ばれた八王子からの生糸の輸送。

この時、甲武鉄道に対抗するようにして武蔵鉄道という計画もありました。武蔵鉄道は八王子から多摩川に沿って川崎まで至る鉄道で、川崎で東海道線に接続する計画でした。当時の主要な輸出品であった生糸を横浜の港に送るには川崎の方がルートとしては適切ですが、国としては、鉄道は首都を中心に放射状に伸ばすべしとの考えがあり、新宿・東京を起点とする甲武鉄道に軍配が上がりました。武蔵鉄道の役割はその後、横浜鉄道、後の横浜線が担うことになります。

その他、情報が少ないなどで載せられなかった未成線を一気にご紹介します。

武蔵鉄道 八王子~川崎、(1886年出願 却下)

武蔵鉄道 国分寺~高崎、町田~八王子~五日市、町田~保土ヶ谷、目白~飯能(1887年出願 却下)

武相鉄道 八王子~片倉~橋本~横浜(1894年出願 却下)

函東鉄道 八王子~厚木~松田~小田原(1895年出願 却下)

東五鉄道 赤坂~八王子~五日市(1897年出願 却下)

八王子鉄道 八王子~粕壁(春日部)、八王子~横浜(1897年出願 却下)

神奈川鉄道 八王子~相原~原町田~神奈川(1897年出願 却下)

神王鉄道 青梅~五日市~八王子~神奈川(1897年出願 却下)

武相循環鉄道 神奈川~世田谷~飯能(1897年却下)

川崎鉄道 国分寺~大師河原(1897年出願 却下)

武甲鉄道 新宿~立川~羽村~青梅(1896年出願 却下)

武相両岐鉄道 八王子~神奈川(1896年出願 却下)

南武蔵鉄道 八王子~横浜、国分寺~中山(1896年出願 却下)

野王鉄道 八王子~所沢~川越~栃木(1896年出願 却下)

中武鉄道 八王子~川崎(1896年出願 却下)

中武鉄道 八王子~拝島~所沢~大宮(1897年出願 却下)

宮王鉄道 国分寺~高崎、八王子~大宮(1897年出願 却下)

都鉄道 新銭座町(浜松町)~府中~立川~八王子(1897年出願 却下)

目黒玉川電気鉄道 品川~立川(1898年出願 却下)

品川鉄道 品川~八王子(1898年出願 却下)

城南延長鉄道 世田谷~八王子、府中~国分寺(1900年出願 却下)

武蔵電気鉄道 国領~狛江~池上~蒲田(1906年出願 免許)

武蔵電気鉄道 新銭座町(浜松町)~立川(1906年出願 却下)

野王鉄道 八王子~平塚(1910年 免許)

井ノ頭電気鉄道 武蔵野~三鷹~神代~調布(1924年出願 却下)

常武鉄道 八王子~土浦(1927年出願 却下)

中央電気鉄道 吉祥寺~石神井~志木(1927年出願 却下)

東京南郊電鉄 品川~大崎~駒沢~国領(1927年出願 却下)

八王子小田原急行電鉄 浅川~横山(相模原)~小田原(1927年出願 却下)

といった鉄道計画が確認できました。

多摩の鉄道のこれから

鉄道免許は独占が基本であり、その代わりに営業に制約をかけて公共性を担保するという性質の事業で、そのエリア、その区間において一度免許されれば他社の同一の路線は基本的には許可されません。なので今回挙げた路線が全て開業していたという”if”はあり得ませんが、一方で、長い間にわたって複数の事業者に申請されながら誰も建設しなかった路線が見られました。相模原市緑区の城山や、愛川町方面、そして、中央線と京王線の間の路線です。これらは現代の私たちからしても、開業していればと思わずにはいられない区間です。

この動画の最後に、令和の新規開業予定路線を見て、鉄道は地域の要請や国の方針、産業の在り方などでいまも移り変わり、いまもその歴史の一部なのだということを確認して終わります。

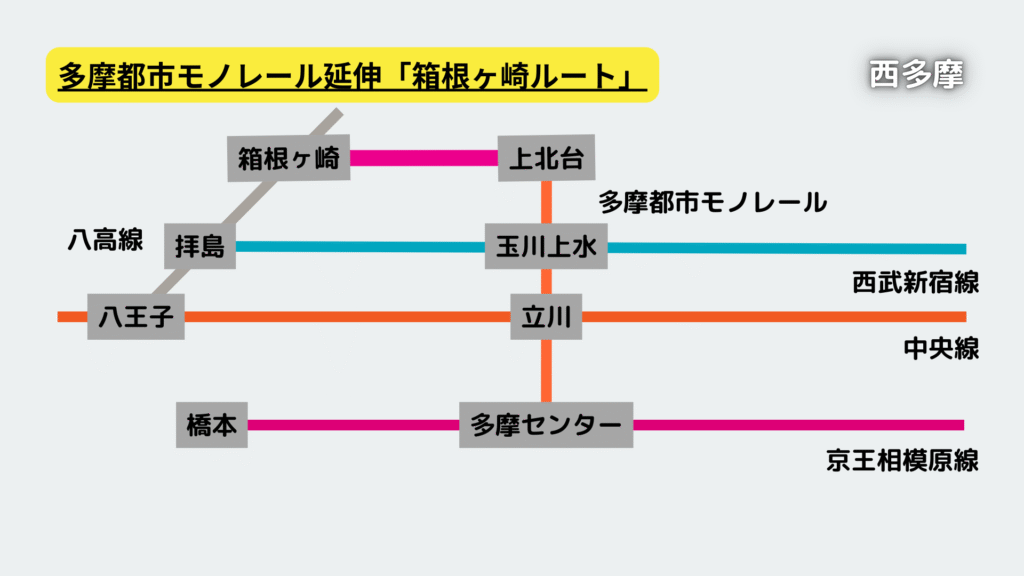

多摩都市モノレール延伸「箱根ヶ崎ルート」

まずは多摩都市モノレールの延伸計画です。多摩都市モノレールは、現在の終点である上北台駅から武蔵村山市内を横断して八高線の箱根ヶ崎駅まで結ぶ「箱根ヶ崎ルート」の事業化を決定しています。2025年5月に国から延伸の免許を受けました。

導入空間である新青梅街道の拡幅が完了すれば、用地は全て確保できる見込みです。現在鉄軌道のない市である武蔵村山市にとっては悲願の延伸となります。これまで見てきたように、この区間にはかつて村山軽便鉄道の路線計画があり、箱根ヶ崎から東村山までの路線ができるかもしれなかったルートで、およそ110年ぶりの免許となります。多摩都市モノレールによると、2030 年代半ばの開業を目指しているそうです。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

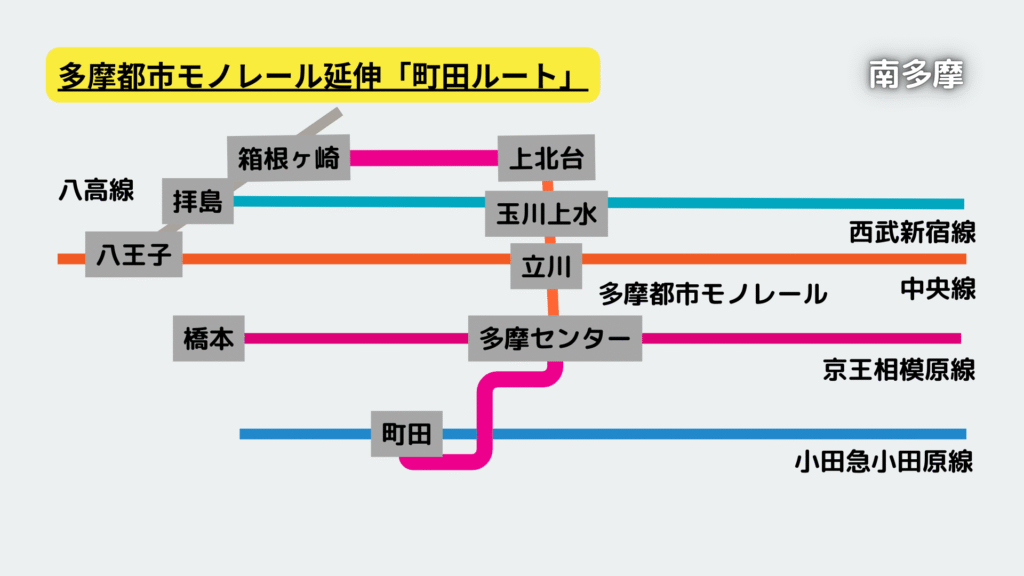

多摩都市モノレール延伸「町田ルート」

また、多摩都市モノレールには反対側の多摩センター駅から町田GIONスタジアム、日大三高、小山田桜台団地、桜美林学園、町田市民病院、町田高校を経由して町田駅に至る「町田ルート」も構想が進んでいます。こちらも鉄道空白地帯のアクセス向上を目的とした路線です。すでに導入空間の確保が進められているようです。

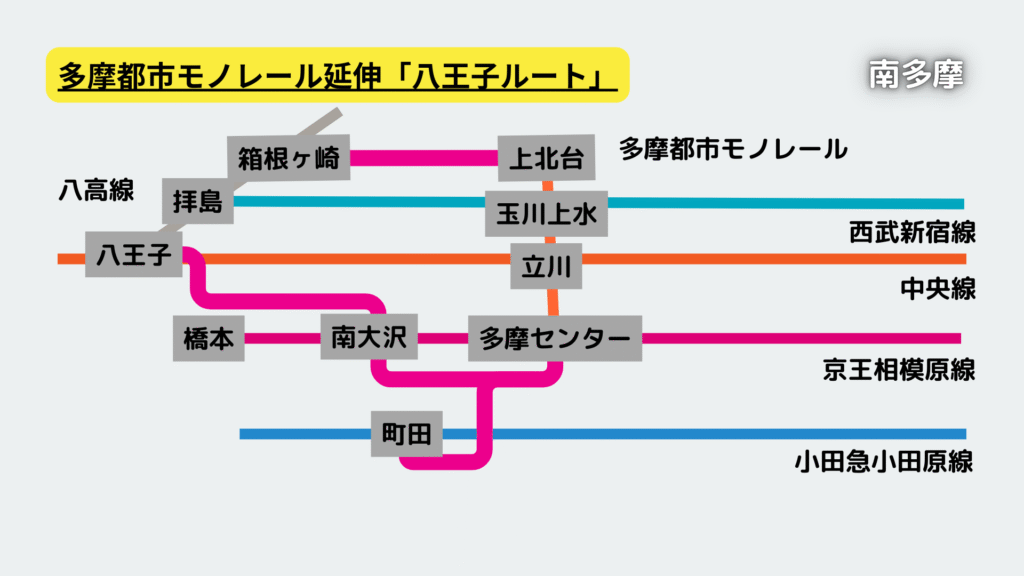

多摩都市モノレール延伸「八王子ルート」

さらに、多摩都市モノレールの多摩センター駅から、唐木田駅、南大沢駅、八王子みなみ野駅、京王片倉駅を経由して八王子駅まで向かう「八王子ルート」も計画が進んでいます。八王子ルートは、多摩ニュータウンと八王子ニュータウンのアクセス向上と、沿線の企業や大学の交通基盤の確保などが目的とされています。こちらも一部で導入空間の確保が進められているということです。

-1024x768.jpg)

以上の3ルートが交通政策審議会により「地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクト」と位置付けられた路線ですが、ほかにも多摩都市モノレールには意欲的な路線計画があります。それぞれご紹介します。

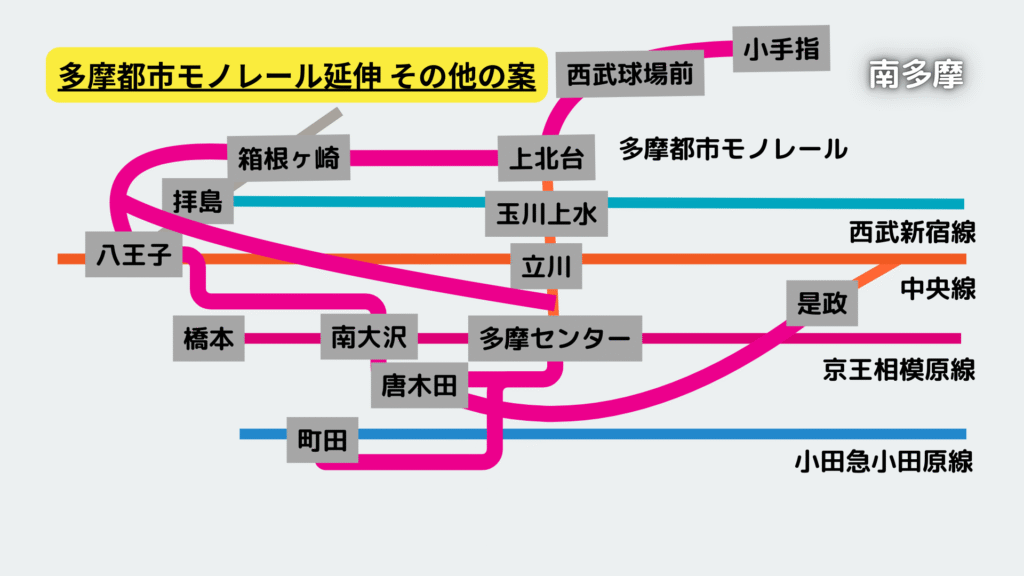

多摩都市モノレール その他の延伸案

一つめは、箱根ヶ崎ルートの延伸開業後、箱根ヶ崎駅から八高線を跨いで羽村、秋川を経由して、八王子まで結ぶ案。八王子ルートが開業していれば、環状線が形成されます。

二つめは、八王子ルートの延伸開業後、中央線を跨いでさらに八高線の小宮駅、中央線の日野駅を経由して、現在の多摩都市モノレール甲州街道駅に接続し、環状線を形成する案。羽村・秋川ルートができれば2つの環状線が生まれます。

三つめは、八王子ルートの開業後、唐木田駅から東に進み、京王相模原線の若葉台駅、南武線の南多摩駅を経由して、多摩川を渡り、西武多摩川線の是政駅まで向かう案です。町田ルートとは多摩南野交差点付近で交差するのではないでしょうか。

いずれも箱根ヶ崎、町田、八王子の各ルートの開業が前提であり、具体化のめどはたっていません。

さらに、上北台駅から西武球場前駅を経由して、西武池袋線の小手指駅までの路線が埼玉県によって要望されています。

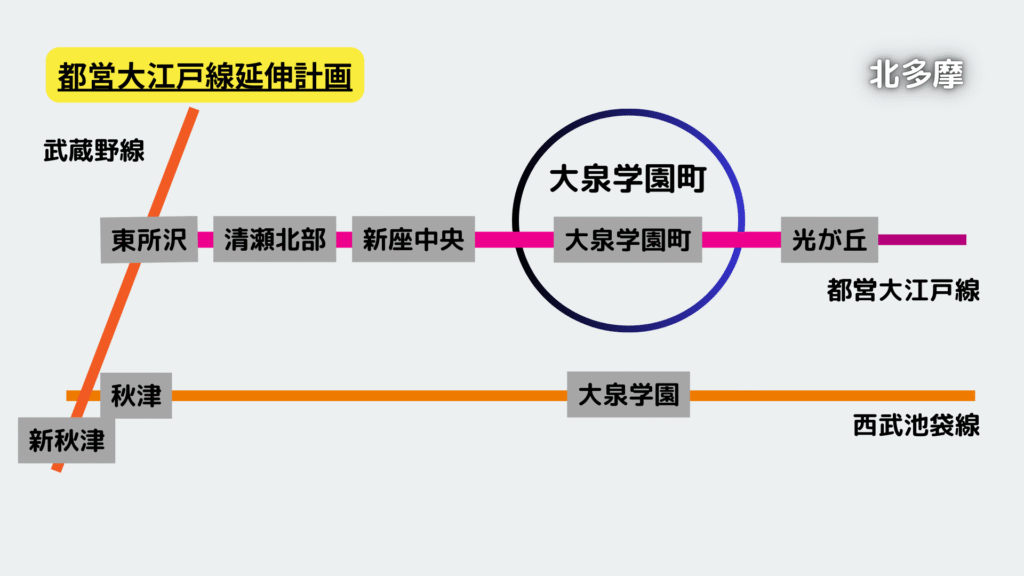

都営大江戸線延伸計画

次に、都営大江戸線に現在の終点の光が丘駅から武蔵野線の東所沢駅までの延伸計画があります。そのうち光が丘駅から大泉学園町駅までのルートは事業化のめどがたち、導入空間となる道路の建設が進められています。

さらにその先の東所沢駅までのルートが「今後整備について検討すべき路線」に位置付けられています。途中、新座市内に一駅、清瀬市内に一駅が設置される構想です。大半が埼玉県内を走りますが、事業者は東京都交通局となる見込みです。

-1024x768.jpg)

大泉学園町駅が完成すれば、箱根土地が開発した大泉学園が鉄路によって結ばれることになります。大泉学園の開発当時は武蔵野鉄道の駅もなく、箱根土地が大泉駅(後に東大泉駅、現・大泉学園駅)を寄付し、関根自動車といった事業者が駅までのバスを運行することでアクセス路線としました。その状況は住民の増えた現在までも続いており、鉄道の建設が求められてきました。

-1024x768.jpg)

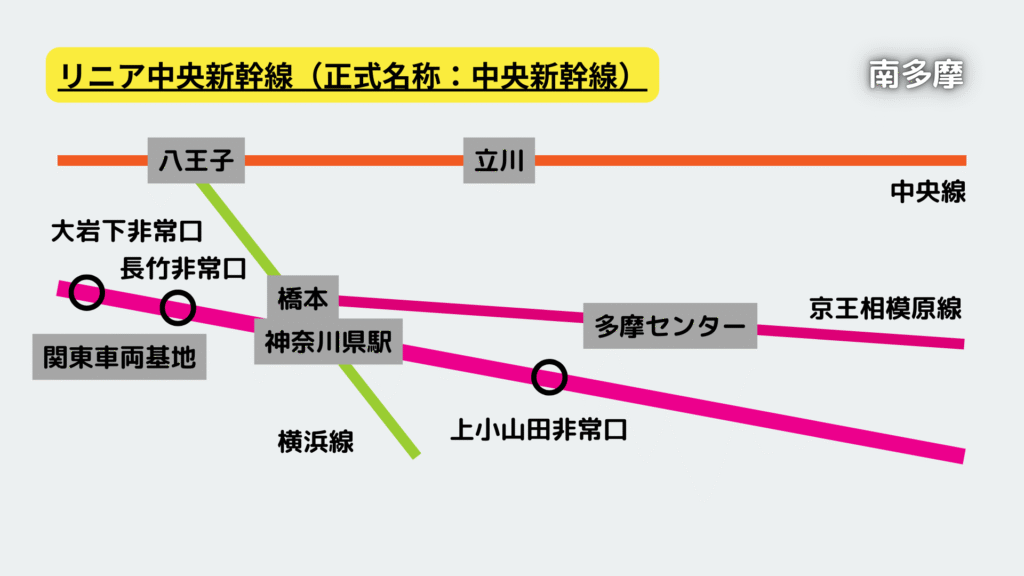

リニア中央新幹線(正式名称:中央新幹線)

次に、品川と名古屋を結ぶリニア中央新幹線が2035年に開業予定です。リニア中央新幹線(正式名称:中央新幹線)とは、全国新幹線鉄道整備法により2011年に整備計画が決定した路線で、2014年に着工しました。

多摩地区との関係では、第一首都圏トンネルが町田市内を通過し、小山田に非常口が設けられます。また、相模原市緑区内に車両基地が建設されます。橋本に神奈川県駅(仮称)が開業すると、各駅停車タイプの列車で名古屋まで60分で結ぶそうです。

。2面4線の駅となる。(相模原市)-1024x768.jpg)

小田急多摩線 延伸

構想段階のものとしては、ほかに、冒頭で見た小田急多摩線の延伸もあります。現在唐木田で終点の多摩線を相模原駅、上溝駅、そして田名、愛川、本厚木まで伸ばす計画です。途中、町田市小山田に新駅が設置されます。このうち、相模原までの延伸は、やや現実味を帯びています。

相模原駅に隣接する相模総合補給廠の一部が返還され、その敷地を地下に作られる新駅と一体的に開発する予定です。相模原市が進める行財政改革が終わる2027年度以降に進展が見られるかもしれません。

もともと喜多見から城山まで伸びるはずだった路線ですが、今度はかつて幾多の路線が計画された田名、愛川方面への路線計画として、今も生き続けています。

ご覧いただきありがとうございました。間違いがありましたらご指摘いただけるとありがたいです。

あわせてYouTubeチャンネルもご覧くださいませ。

【写真ギャラリー】

に建てられた石碑。札之丘は当地の旧地名。この道が電化開通記念に造られた道路?(国分寺市)-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

【参考文献】

〈書籍〉

多摩の交通と都市形成史研究会(1995)『多摩鉄道とまちづくりのあゆみ1』東京市町村自治調査会

多摩の交通と都市形成史研究会(1995)『多摩鉄道とまちづくりのあゆみ2』東京市町村自治調査会

多摩の交通と都市形成史研究会(1996)『多摩鉄道とまちづくりのあゆみ-資料編』東京市町村自治調査会

多摩地域史研究会編(2008)『多摩地域史研究会 第17回大会 発表要旨 多摩の鉄道史』多摩地域史研究会

多摩地域史研究会編(2011)『多摩地域史研究会 第20回大会 発表要旨 多摩の鉄道史-私鉄と沿線案内-Ⅱ』多摩地域史研究会

多摩地域史研究会編(2019)『多摩地域史研究会 第28回大会 発表要旨 多摩の鉄道史-幻の計画線-Ⅳ』多摩地域史研究会

多摩地域史研究会編(2024)『多摩地域史研究会 第32回大会 発表要旨 多摩の鉄道史-地元史料から見る鉄道-Ⅴ』多摩地域史研究会

多摩文化資料室編(1978)『多摩のあゆみ11号 特集 多摩の交通』多摩中央信用金庫

多摩文化資料室編(1993)『多摩のあゆみ 73号 特集 川越鉄道百年』多摩中央信用金庫

多摩文化資料室編(1994)『多摩のあゆみ 76号 特集 青梅鉄道百年』多摩中央信用金庫

多摩文化資料室編(2000)『多摩のあゆみ 97号 特集 まぼろしの鉄道』多摩中央信用金庫

山田俊明(1999)『多摩幻の鉄道廃線跡を行く』のんぶる舎

森口誠之(2001)『鉄道未成線を歩く (私鉄編) JTBキャンブックス』JTBパブリッシング

中村建治(2016)『東京 消えた! 鉄道計画 (イカロス・ムック)』イカロス出版

サトウマコト(1999)『幻の相武電車と南津電車』230クラブ新聞社

くにたち郷土文化館編(2010)『学園都市開発と幻の鉄道-激動の時代に生まれた国立大学町 平成22年度秋季特別展』くにたち文化・スポーツ振興財団

片木 篤/編(2017)『私鉄郊外の誕生』柏書房

〈ウェブサイト〉

Rail&Bikes「夢に終った鉄道たち」(https://hkuma.com/rail/yumetetu.html)

相武電鉄上溝浅間森電車庫付属資料館(http://sobu-erw.o.oo7.jp/index.html)

ねりまの南西「南津電気鉄道 多摩・相模原に眠る幻の未成線①歴史概説編」

(https://snkisk.hatenablog.com/entry/2021/05/10/021909)

日本経済新聞「井の頭線、消えた延伸計画と「日本一」の三鷹球場(NIKKEI STYLE 2013年6月14日)」

(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK12033_S3A610C1000000/)

乗りものニュースプレミアム note支部「吉祥寺で繰り広げられた京王と西武の争い 幻の鉄道計画の顛末(2021年2月5日)」

(https://note.com/norimononews/n/nb829ebc6fe71)

国土交通省関東地方整備局「京浜河川事務所 多摩川」

(https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00592.html)

所沢俱楽部 活動報告「入間市博物館見学&講座『幻の武蔵野鉄道青梅支線』」

(http://www.tokorozawaclub.com/circle/tokoreki/2024/%E5%85%A5%E9%96%93%E5%B8%82%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8.pdf)

多摩都市モノレール株式会社「2025 年5月9日プレスリリース 多摩モノレール延伸(上北台~箱根ケ崎)の軌道事業特許を取得しました。」

(https://www.tama-monorail.co.jp/250509_pressrelease.pdf)

町田市 多摩都市モノレールの延伸計画「未来のまちだにモノレールを」

(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/kotsu/tetsukido/tamamonorail/tamamonorail.files/mono_p_202212.pdf)

街プレ西多摩版「街の探検隊-中武馬車鉄道【街プレ倶楽部 街歩き心の風景】」(https://machipre.net/2016/12/07/10825/)

八王子市「多摩都市モノレール八王子ルート整備促進協議会」

(https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/006/001/003/p029309.html)

練馬区「大江戸線延伸地域のまちづくり」

(https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/oedo/index.html)

相模原市「小田急多摩線延伸に関する関係者会議 報告書」

(https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/res/projects/default_project/_page/001/004/842/01houkoku.pdf)

三井トラスト不動産「東京都 千歳烏山・調布(京王沿線)」

(https://smtrc.jp/town-archives/city/chitosekarasuyama/p02.html)

福生市郷土資料室「もっと知りたい 福生の歴史(2)」

(https://www.museum.fussa.tokyo.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/2-2_tetsud2.pdf)

俺の居場所「相模原市淵野辺~上溝間の不思議な区画」

(https://urban-development.jp/blog/search/fuchinobekukaku/#toc14)

gayasan8560のブログ「京王電気軌道について(その1)ー始まりは日本電気鉄道ー」

(https://ameblo.jp/gayasan8560/entry-12487779466.html)

275きろぼると「京王帝都電鉄が昔発行していた情報紙に、」

(https://x.com/275kV/status/878253688845778945)

東京都高尾ビジターセンター「高尾山の歴史」

(https://www.ces-net.jp/takaovc/?page_id=254)

日本経済新聞「西武鉄道、幻の奥多摩開発計画 「第二の箱根に」(2013年5月31日)」

(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2904E_Q3A530C1000000/)