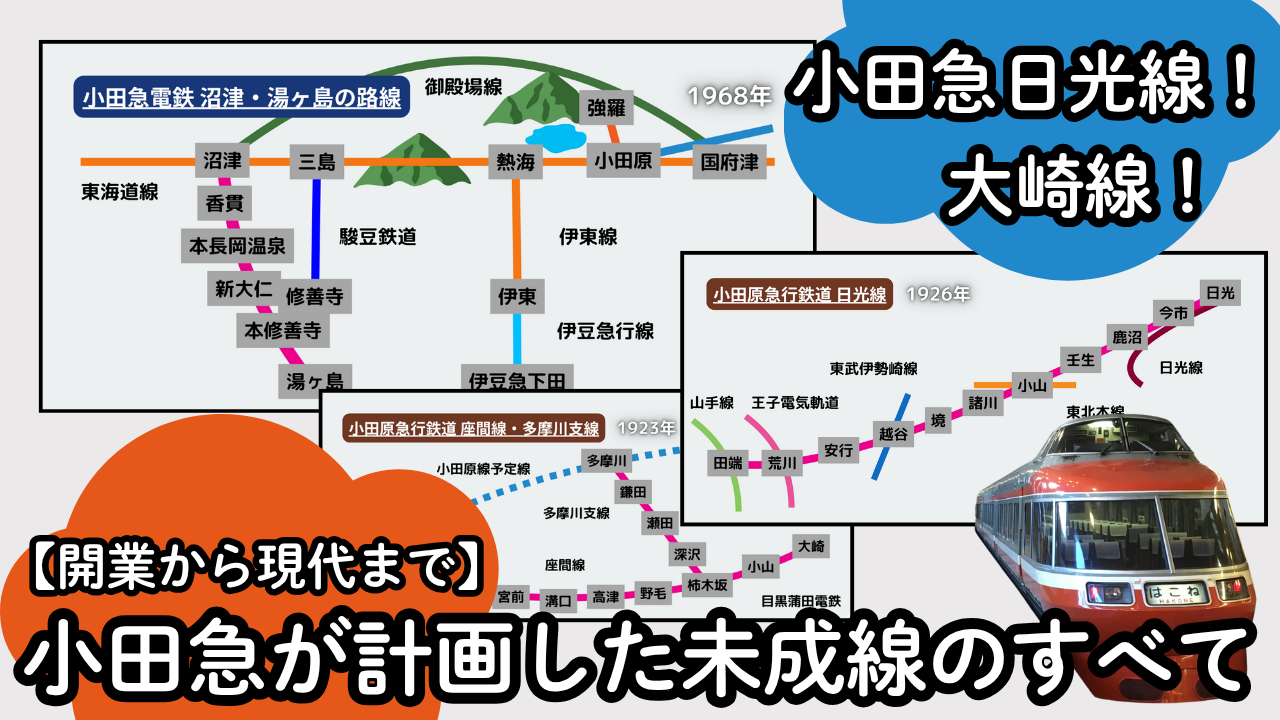

小田急が創業から現代まで計画してきた路線をできる限りすべてまとめました。よく知られる城山線のような戦後の路線計画から、戦前に計画された大崎までの路線、はては栃木県まで路線を伸ばす計画もありました。

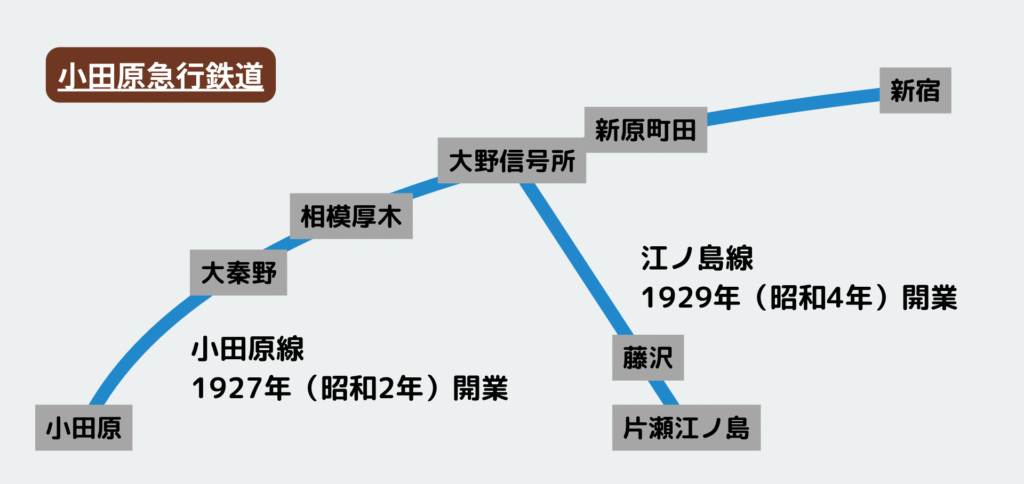

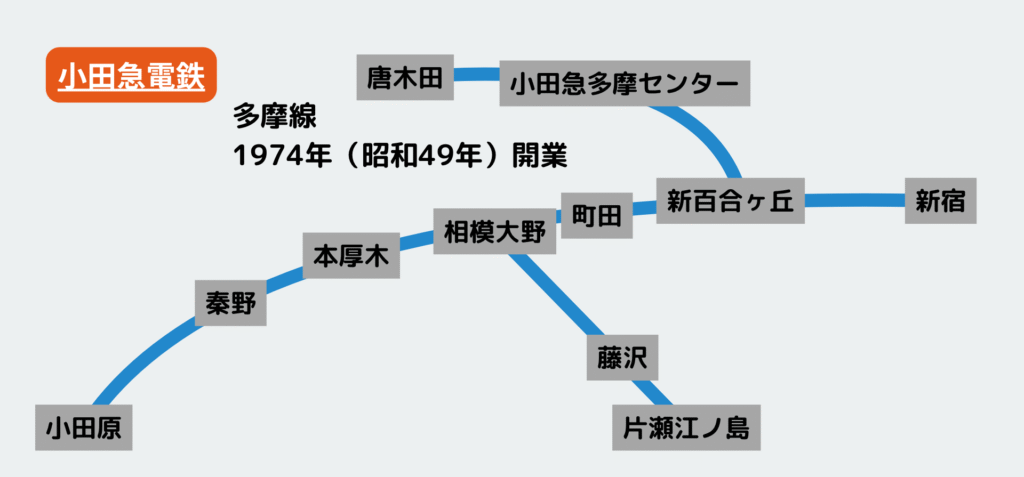

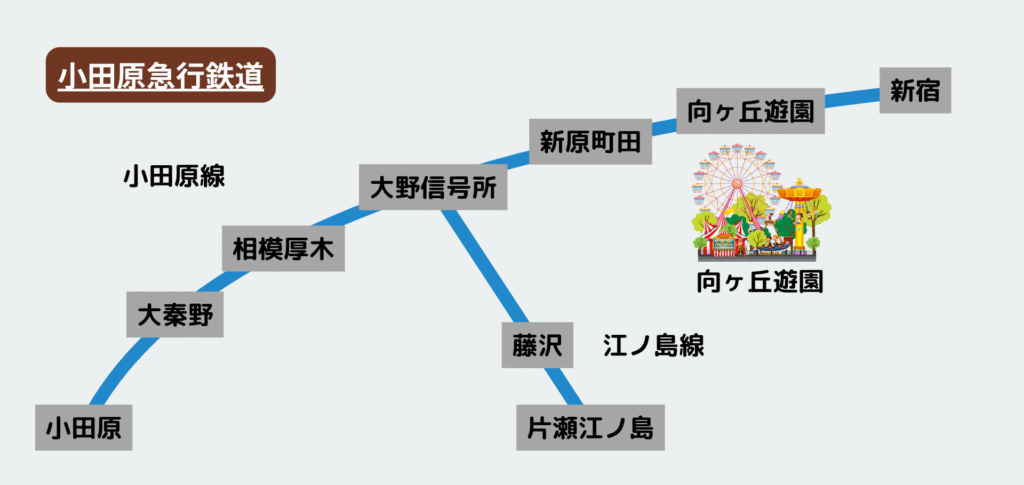

小田急電鉄の前身である小田原急行鉄道が開業したのは、昭和初期の1927年4月。新宿~小田原間が一気に開業しました。その後、相模大野から片瀬江ノ島までの江ノ島線が、2年後の1929年に開業します。

戦後の高度経済成長期に入ると、今度は新百合ヶ丘から唐木田までの多摩線も開業しました。

その間、小田急には意欲的な新路線の構想が多く持たれました。

歴史を追って見ていきましょう。

- 「東京高速鉄道」

- 「小田原急行鉄道 座間線・多摩川支線」

- 「小田原急行鉄道 小田原延長線」

- 「小田原急行鉄道 日光線」

- 「小田原急行鉄道 砧村・大崎町の路線」

- 小田原急行鉄道から小田急電鉄、東京急行電鉄へ

- 「東京急行電鉄 小田原線延伸線(相模原方面)」

- 「小田急電鉄 城山線」

- 「小田急電鉄 多摩線(当初の計画)」

- 「小田急電鉄 南新宿から東京駅までの路線」

- 「小田急電鉄 新宿から東京駅までの路線」

- 「小田急電鉄 参宮橋から東京駅八重洲口までの路線」

- 「都市計画第9号線(計画の推移)」

- 「小田急電鉄 参宮橋から西新宿までの路線(地下鉄線)」

- 「小田急電鉄 箱根登山鉄道への乗り入れ」

- 「小田急電鉄 御殿場線への乗り入れ」

- 「小田急電鉄 沼津から湯ヶ島までの路線」

- 「小田急電鉄 沼津乗り入れ」

- 「日本高速船 江の島・熱海・伊東航路」

- 鬼怒川・黒部ダムに行ってみた

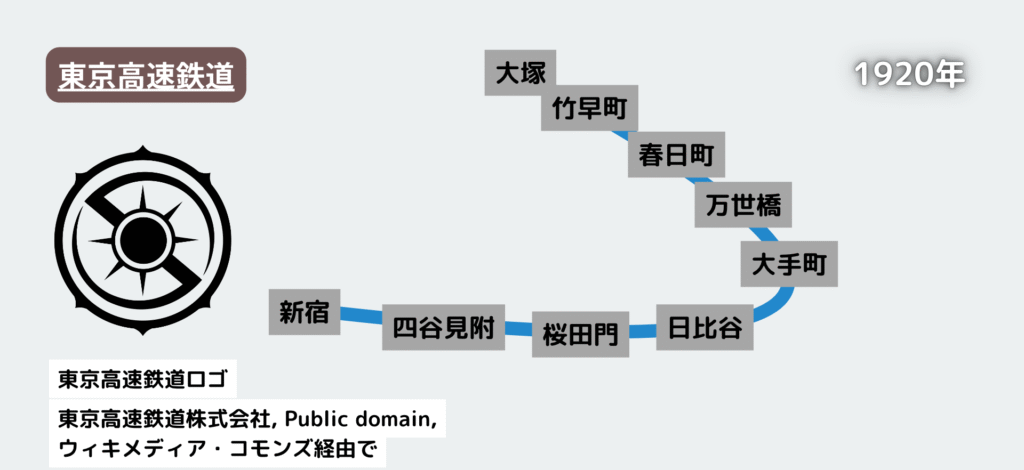

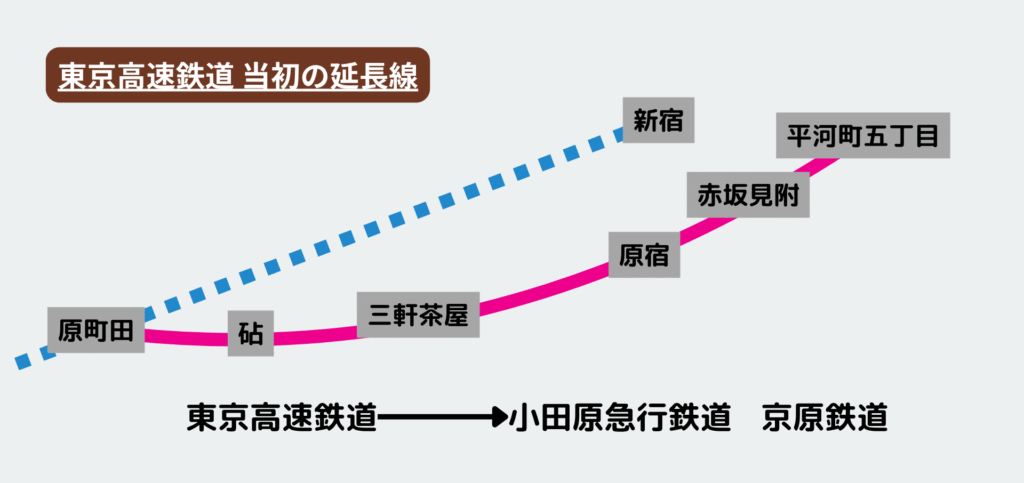

「東京高速鉄道」

小田原急行鉄道を設立したのは利光鶴松という人物で、もともとは東京市内に地下鉄を建設するつもりでした。それは、現在の丸ノ内線とほぼ同じように走る予定だった東京高速鉄道(東京メトロの前身とは別)。

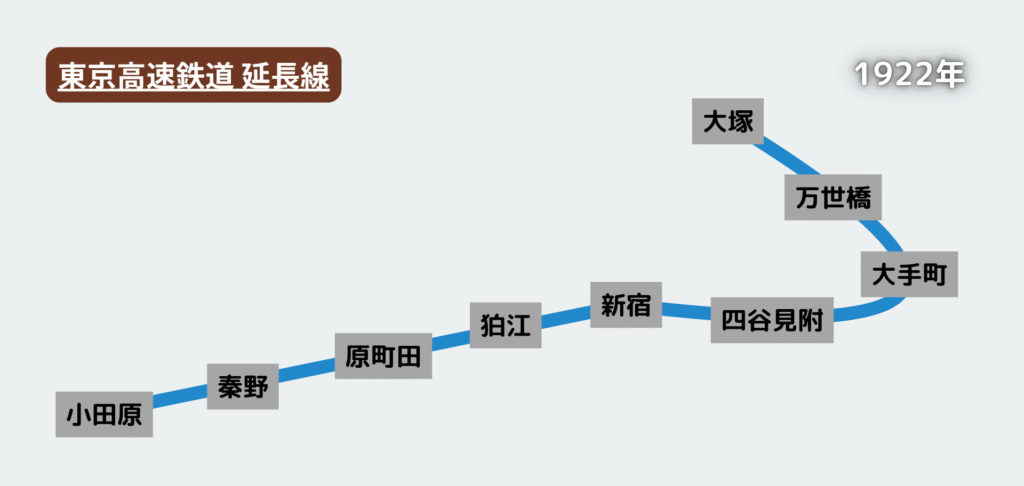

新宿~四谷見附~日比谷~大手町~万世橋~春日町~大塚

1919年に申請され、1920年に免許されました。当時の東京の市内交通は路面電車とバスでしたが、需要が増大し、地下に高速鉄道を作ろうという動きが現れます。

当時、武蔵電気鉄道、東京地下鉄道、東京鉄道といった地下鉄計画が申請されており、東京高速鉄道もその一つとなりました。ところが、土砂の処分方法をめぐる内務省の反対や、第一次大戦後の経済恐慌の影響などから、計画は暗礁に乗り上げます。

掘削した土砂で外堀の一部を埋め立てて、土地の半分を東京市に提供、半分を東京高速鉄道が宅地として販売するという案。

東京市は許可したが、“皇居の尊厳を損なう”として内務省が反対。

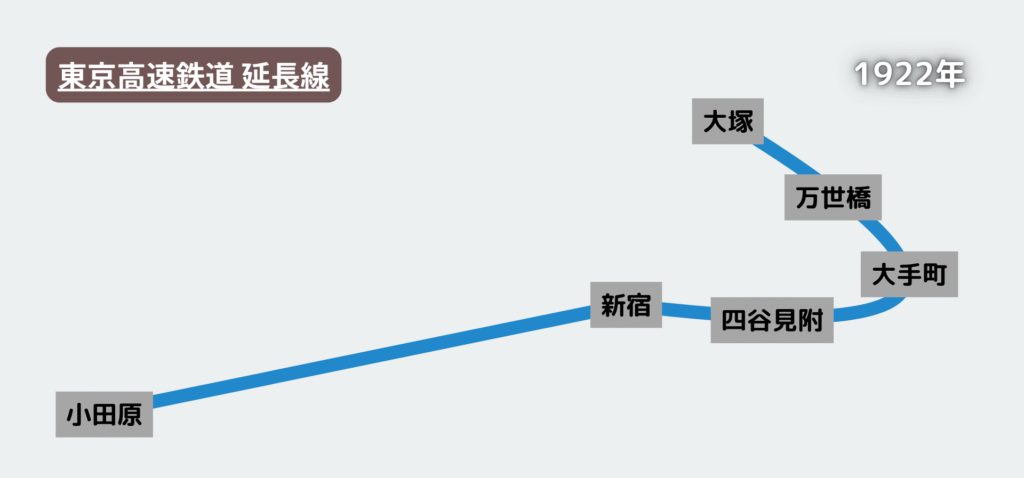

そこで利光は、地下鉄線の郊外延長線として、地下鉄線の起点の新宿から、箱根の玄関口である小田原までの鉄道を申請しました。

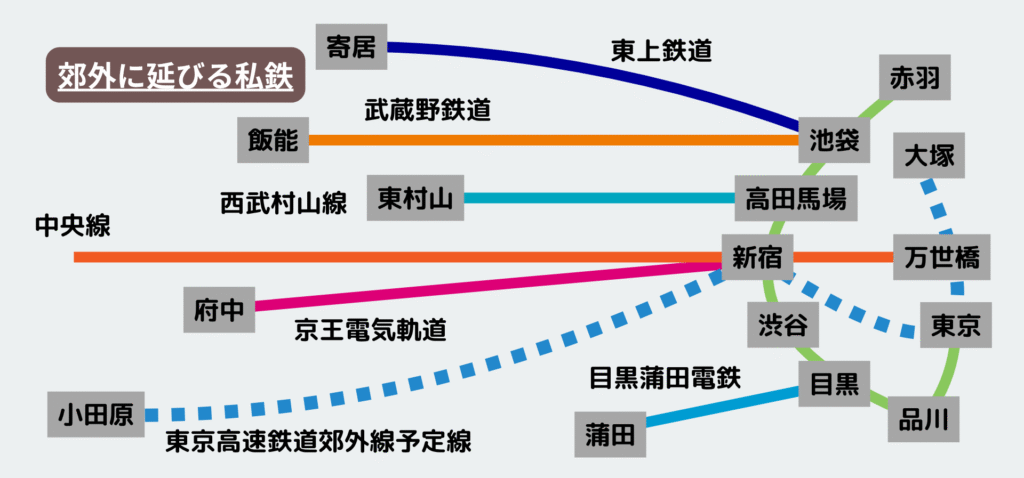

当時、工業化により都市人口が増大し、郊外に住宅を求める動きがあり、1923年の関東大震災によってその流れは強まりました。郊外に学園都市のような新興住宅街が現れ、住宅地と都心を結ぶ通勤列車が求められる時代になりました。1915年に武蔵野鉄道が飯能まで開業、京王電気軌道は府中まで全通し、1923年には目黒蒲田電鉄が目蒲線を全通、それぞれ通勤輸送を担っていました。

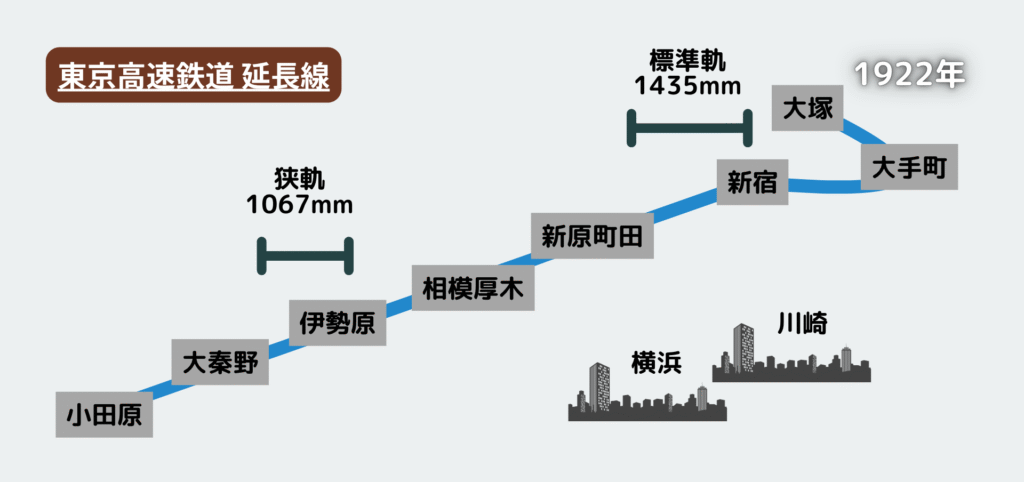

そんな中、利光はまだ鉄道のなかった新宿、狛江、町田、秦野、小田原間に郊外鉄道を敷設することを考えます。東京高速鉄道の免許を得てすぐ2年後の1922年に小田原までの免許を得ました。東京高速鉄道が着工もしていないのに延長線が認可されたのは、すでに京王電気軌道や京成電気軌道を開業させた利光の実績や、資金調達力が認められていたからでしょう。

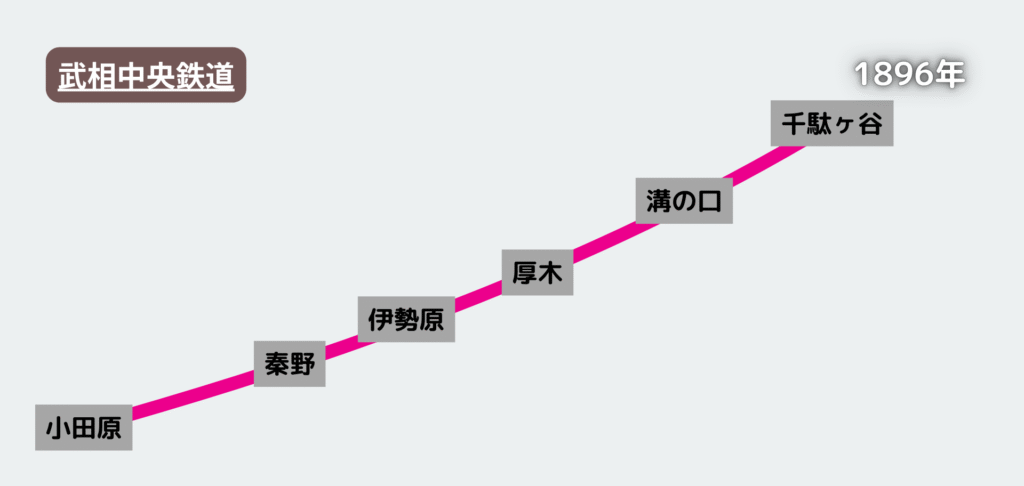

この、東京から県央を通って小田原に向かう鉄道の計画自体は、明治のころからありました。武相中央鉄道です。武相中央鉄道は甲武鉄道(現・中央線)の千駄ヶ谷駅から世田谷、登戸、厚木、伊勢原、秦野、松田、小田原に至る計画で、1896年に免許を得ています。ただ、資金難から会社は解散し、免許は失効していました。利光はこの武相中央鉄道の発起人の一人と親交が深く、この路線計画を復活させることにします。

延長線とは銘打ったものの、実際には地下鉄線と小田原延伸線は別の鉄道という扱いで、軌間も地下鉄線が標準軌で申請されたのに対し、小田原線は国鉄と同じ狭軌で申請されました。国鉄の軌間に揃えれば国鉄線への乗り入れも可能になります。

すでに鉄道の優位性が明らかになっていた時代であり、沿線自治体はもろ手を挙げて歓迎しました。沿線の特徴として、県内の大都市である横浜や川崎は通らず、町田や秦野といった地域の主要な街はあるものの、大半が農村地帯を通ったことが挙げられます。

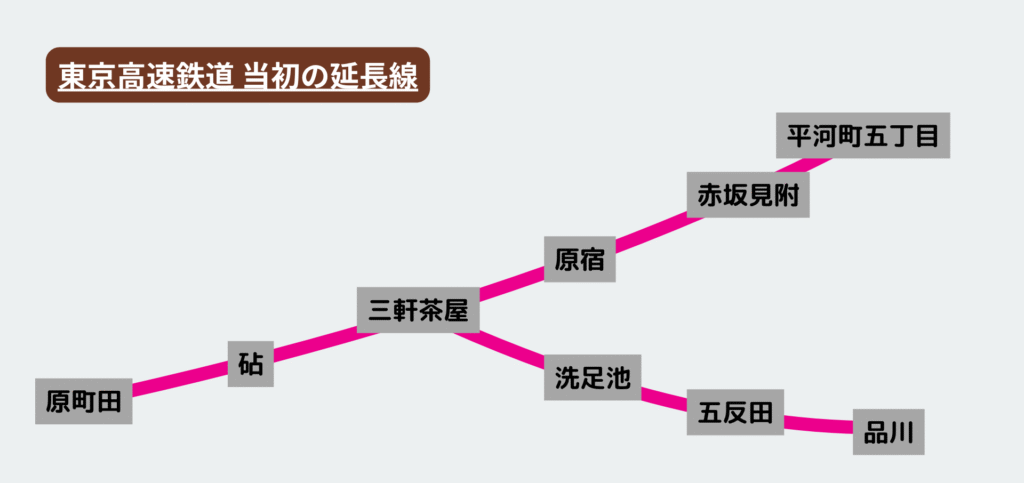

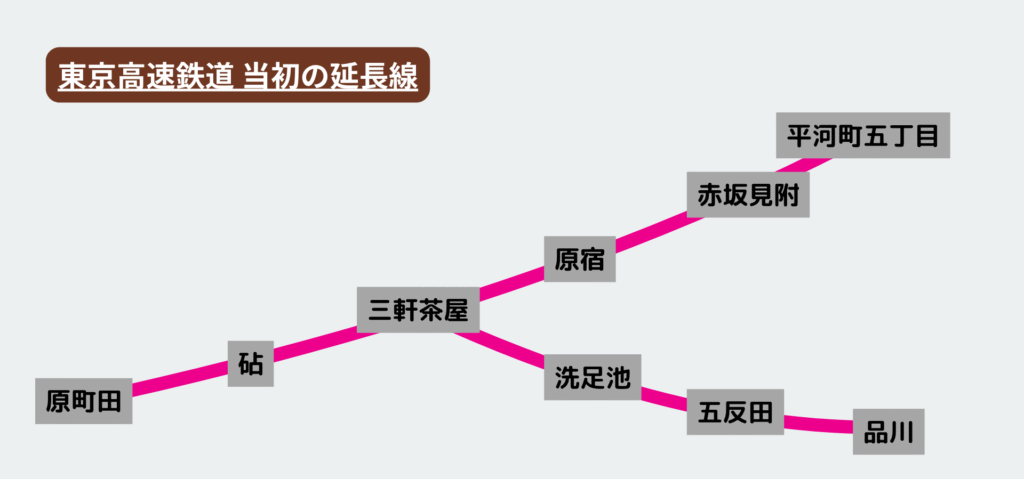

もともとの計画では、起点は平河町五丁目(東京市麹町区)とし、赤坂見附、原宿、渋谷、三軒茶屋、砧村を経て原町田に向かう本線と、三軒茶屋から分岐して洗足池、五反田、品川まで向かう支線からなる路線でした。つまり、武相中央鉄道計画からこの時点までは、現在の東急田園都市線に近いところを通る計画でした。

その後、支線は一旦止めて、起点を新宿とし、より北側を通るルートに変更しました。当時まだ郡部(豊多摩郡)であった新宿の将来性に、利光はいち早く目を付けます。社名も東京高速鉄道から小田原急行鉄道に変更しました。ただ、利光は当初、東京と小田原から一文字ずつとって京原鉄道とするつもりだったようです。

小田原線は1927年に小田原まで一気に開業、すぐに全線複線化も達成します。開業と同時に遊園地・向ヶ丘遊園もオープンしました。同年、西武新宿線の前身である村山線が開通、東急東横線の前身である東京横浜電鉄が丸子多摩川まで開通するなど、現代にいたる大手私鉄網が完成しかけていた時期でした。

江ノ島線の免許は小田原線が開通する前の1926年に下付され、小田原線の開業から2年後の1929年に片瀬江ノ島まで一気に開業します。

この時、小田原急行鉄道は江ノ島線だけでなく、さらに多くの路線を申請していました。

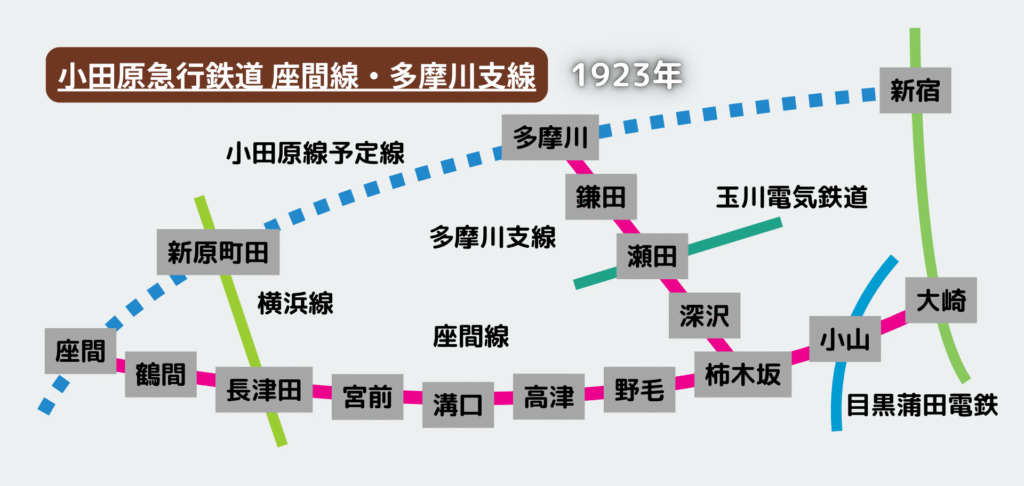

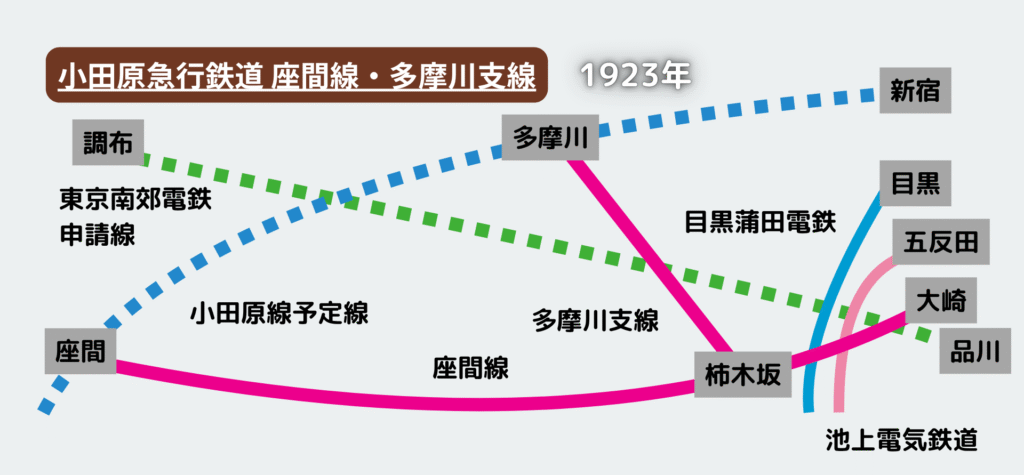

「小田原急行鉄道 座間線・多摩川支線」

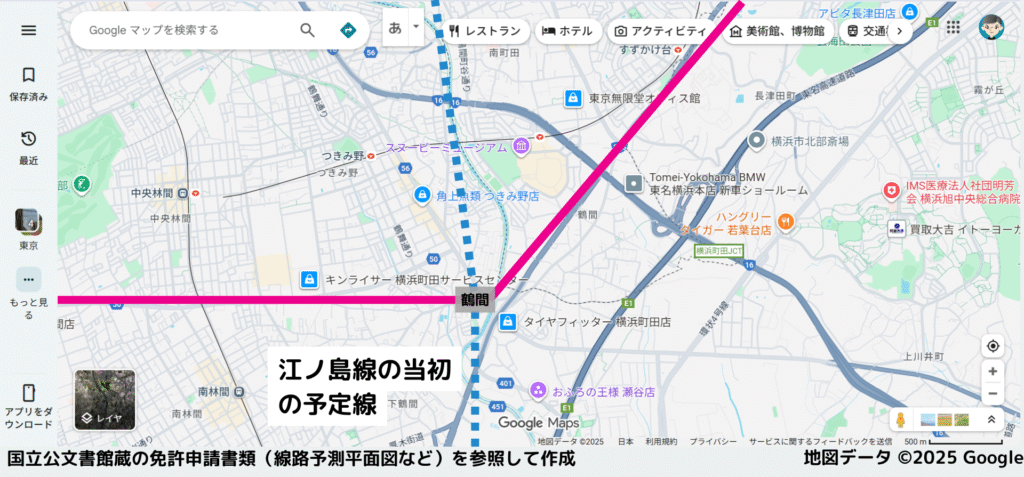

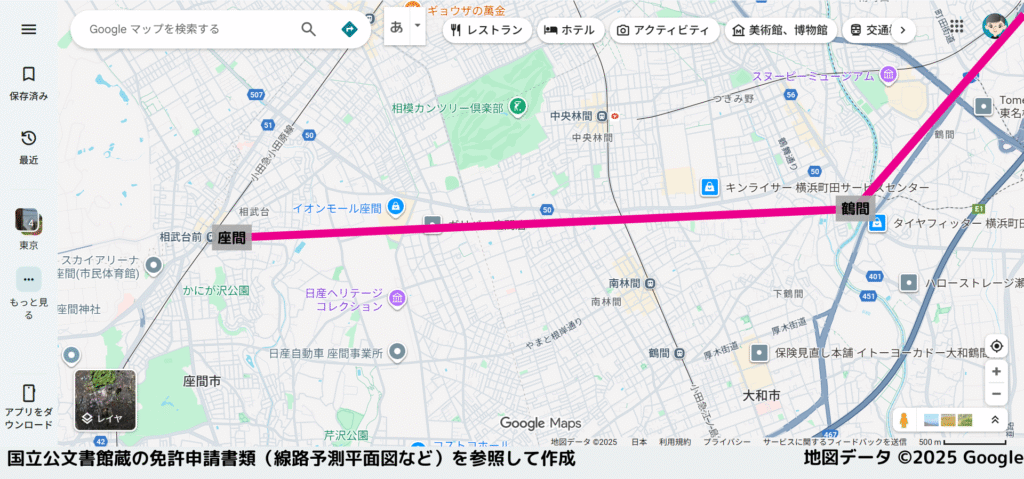

一つめは、座間線です。小田原線がまだ着工もしていない1923年に申請されました。

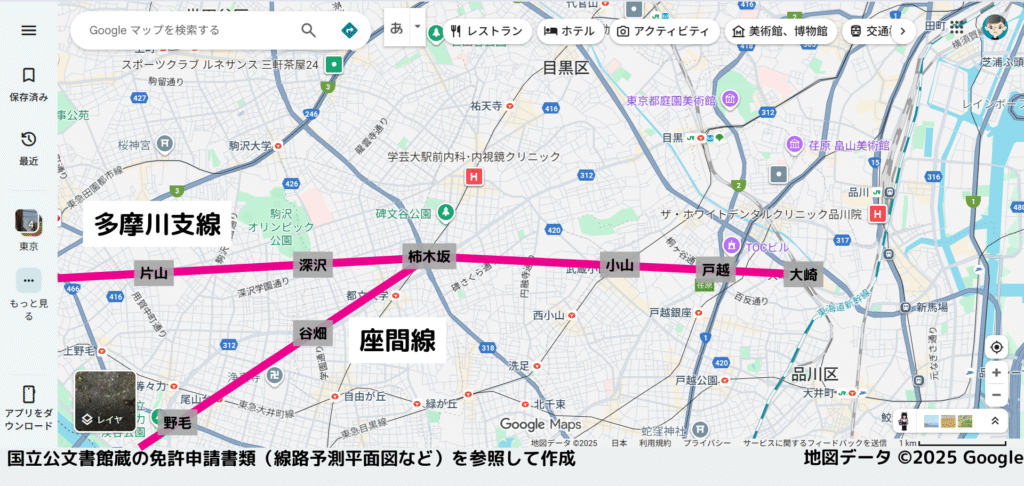

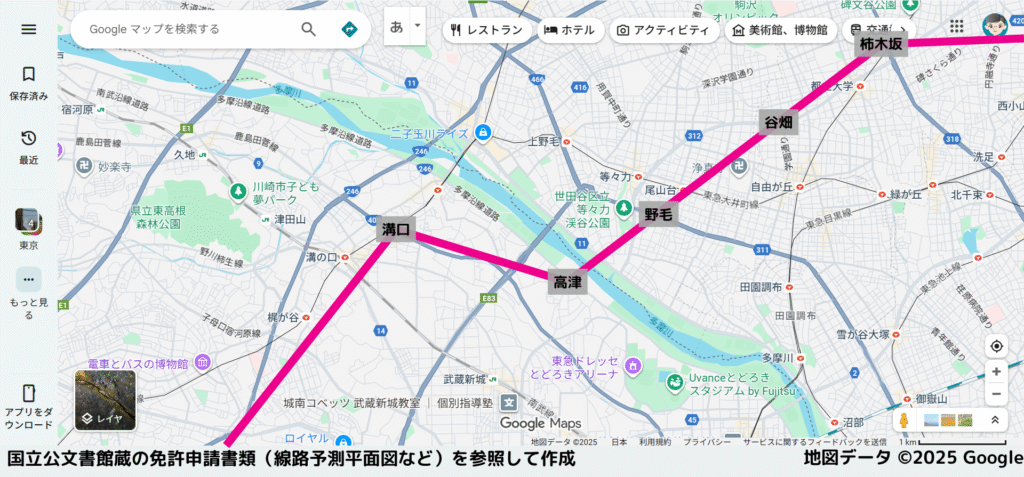

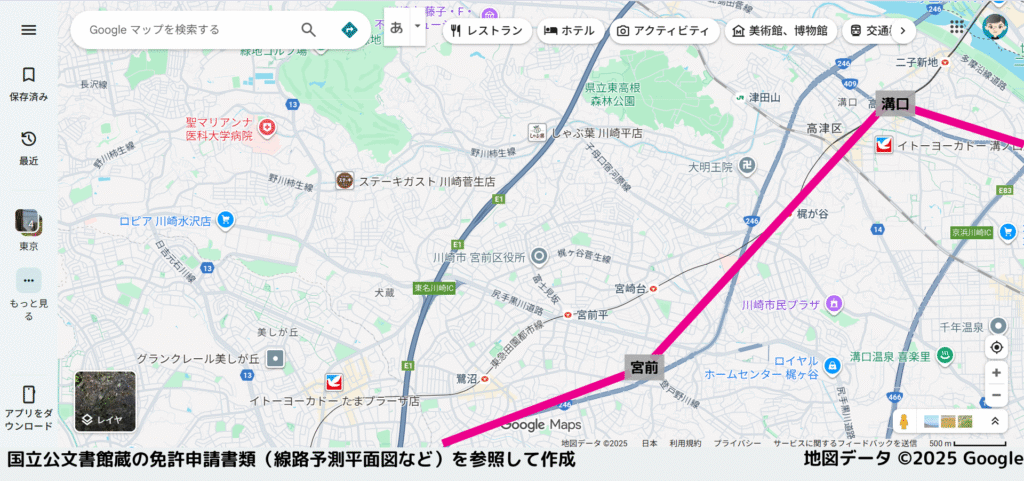

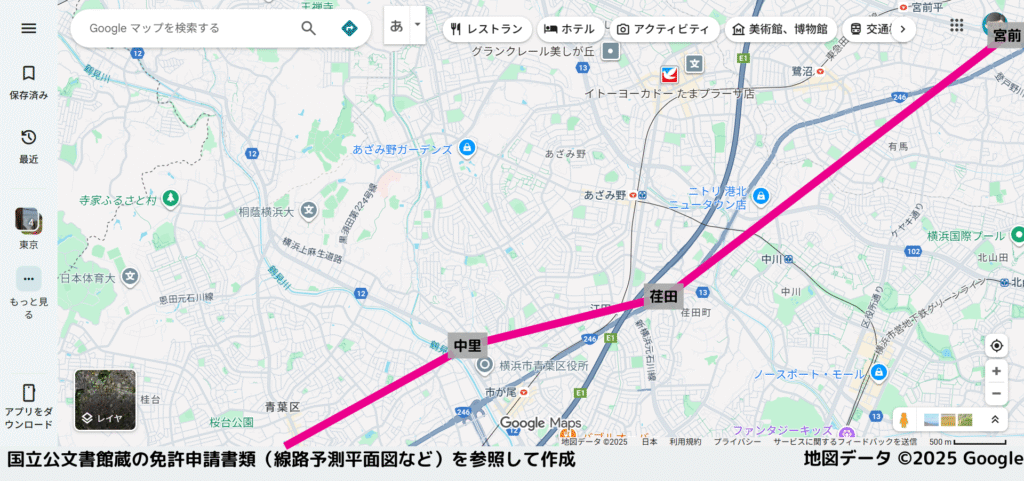

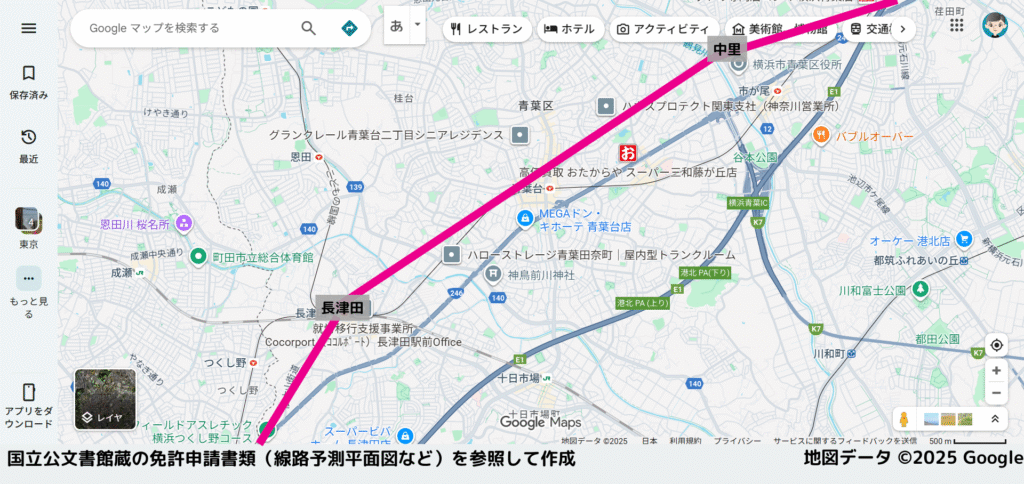

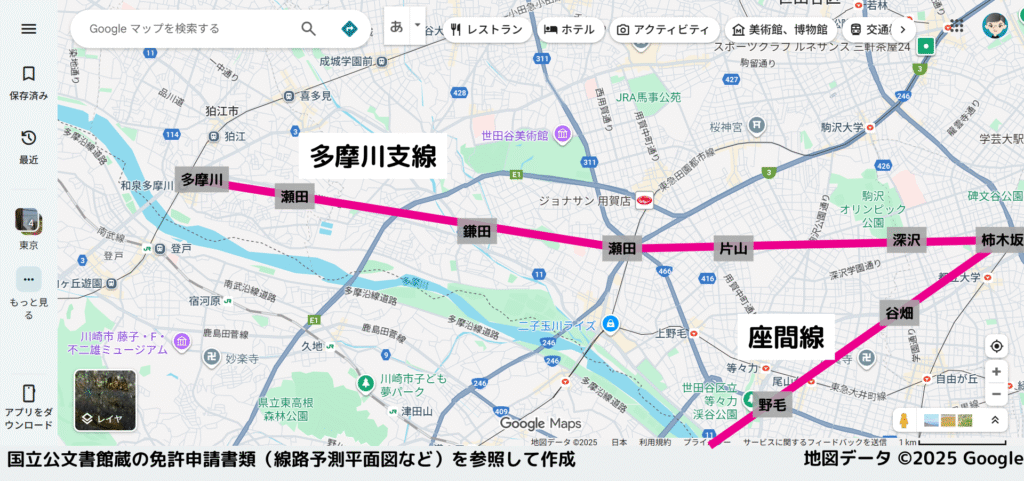

座間線は起点を大崎駅とし、戸越、小山、柿木坂、谷畑、野毛、高津、溝口、宮前、荏田、中里、長津田、鶴間を経て小田原線の座間駅(現・相武台前駅)に至る路線です。また、支線として、碑衾の柿木坂から分岐して、深沢、片山、瀬田、鎌田、本村を経て和泉多摩川駅(計画段階では多摩川駅)まで至る路線も申請されました。

本線:座間~鶴間~長津田~中里~荏田~宮前~溝口~高津~野毛~谷畑~柿木坂~小山~戸越~大崎

支線:柿木坂~深沢~片山~瀬田~鎌田~本村~多摩川(和泉多摩川)

これらは現在東急田園都市線が走っている需要の大きい区間であり、当時から成功の見込みありとされましたが、小田原線の着工もしていないのに新路線は時期尚早だとして、1925年に却下されました。

経路はまず、省線大崎駅を出て戸越、小山に停まります。小山(武蔵小山)では目黒蒲田電鉄(現・東急目黒線)に接続します。申請当時、池上線はまだ戸越、五反田には来ていません。その後、碑衾村に進み、柿木坂に停まります。東横線もまだ存在せず、その後、現在の都立大学駅である東京横浜電鉄柿木坂駅が開業します。

柿木坂からは玉川村に進み、かつて下野毛の渡しがあった下野毛まで直線的に進みます。下野毛に橋を架けて多摩川を渡り、今度は高津村を北上して溝口に停まります。現在東急田園都市線高津駅があるあたりです。その後に開業した南武鉄道は、市街地を避けて田んぼの中に建設されたため、現在に至る溝口駅も当時の街外れに設置されました。溝口を出ると、ここからは大山街道に沿って進みます。

現在の田園都市線とほぼ同じルートで宮前村に入り、宮前、荏田(田園都市線は江田)、中里(田園都市線は市が尾)に停車。

中里村、田奈村を進み、省線横浜線と交差して、長津田駅に停車します。

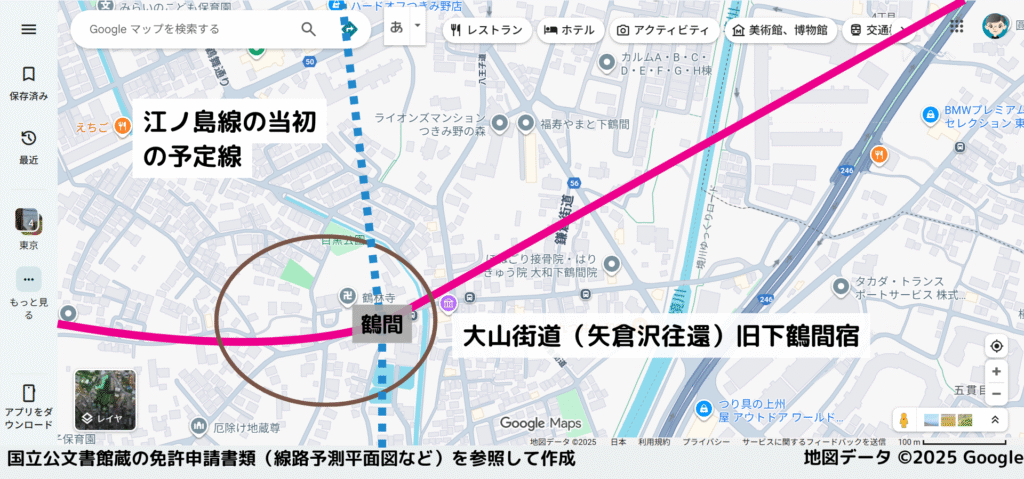

都築郡から鎌倉郡に入り、高座郡大和村で鶴間に停まります。

鶴間駅は現在の江ノ島線の鶴間駅の位置ではなく、大山街道と八王子街道の交差する、かつての下鶴間宿に予定されました。境川を渡った先の鶴林寺のあるあたりです。当時すでに免許されていた江ノ島線の鶴間駅もその位置に予定されていました。最寄りの田園都市線の駅はつきみ野です。これは江ノ島線がもともと新原町田駅(現・町田駅)から八王子街道沿いに南下する計画だったためで、その後分岐点が大野信号所(現・相模大野駅)に変わったため、鶴間駅の位置もより西側になりました。

その後は座間村に入り、一面の桑畑の中を進んで、小田原線の座間駅(現・相武台前駅)に入ります。

支線は柿木坂から深沢、駒沢開墾地に接した片山に停まり、次の瀬田で玉川電気鉄道玉川線(現・東急玉川線)と接続します。玉川遊園の北側を通り、砧村に入って鎌田、狛江村に入って本村(現・狛江市駒井1丁目)に停まります。田んぼや桑畑に加え、梨や桃の果樹園も増えてくると、小田原線の多摩川駅(和泉多摩川駅として開業)に入ります。

競願路線としては、目黒蒲田電鉄や池上電気鉄道のほかに、東京南郊電鉄という路線が品川から大崎、駒沢を経て調布に至る路線を申請していました。

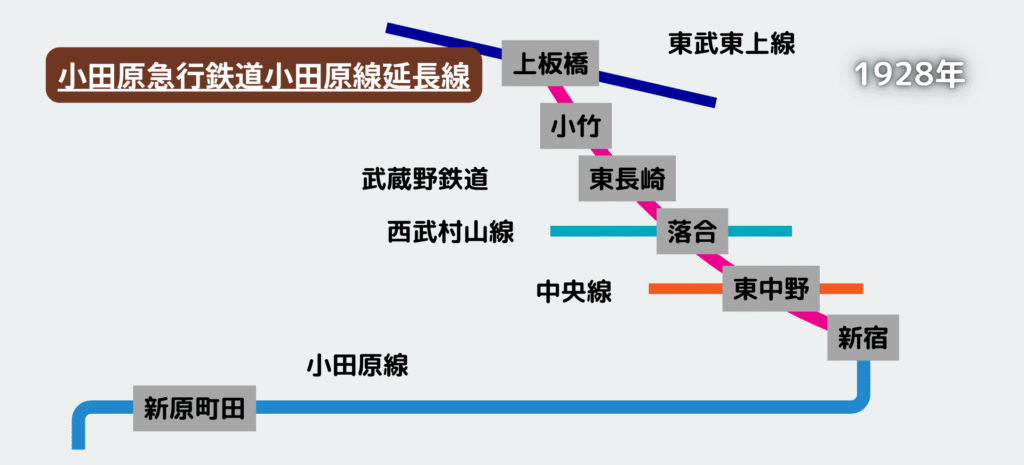

「小田原急行鉄道 小田原延長線」

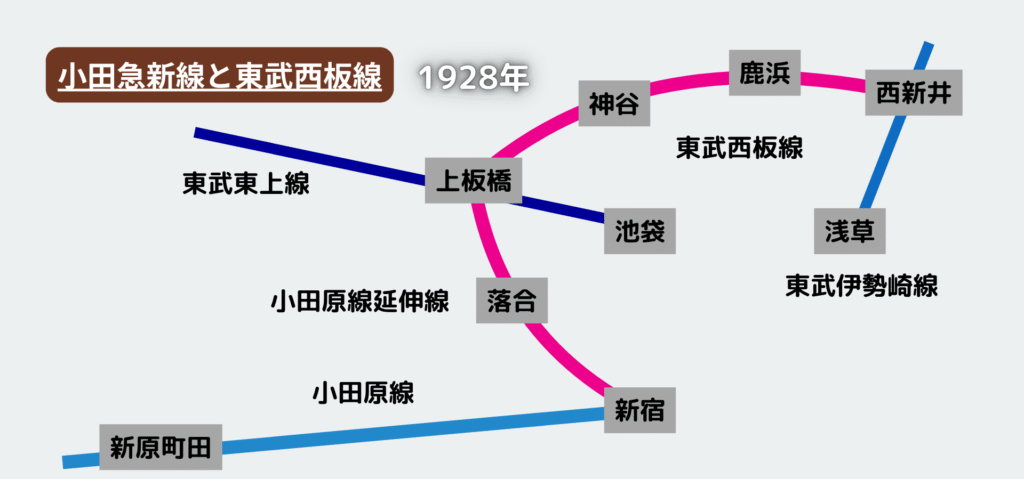

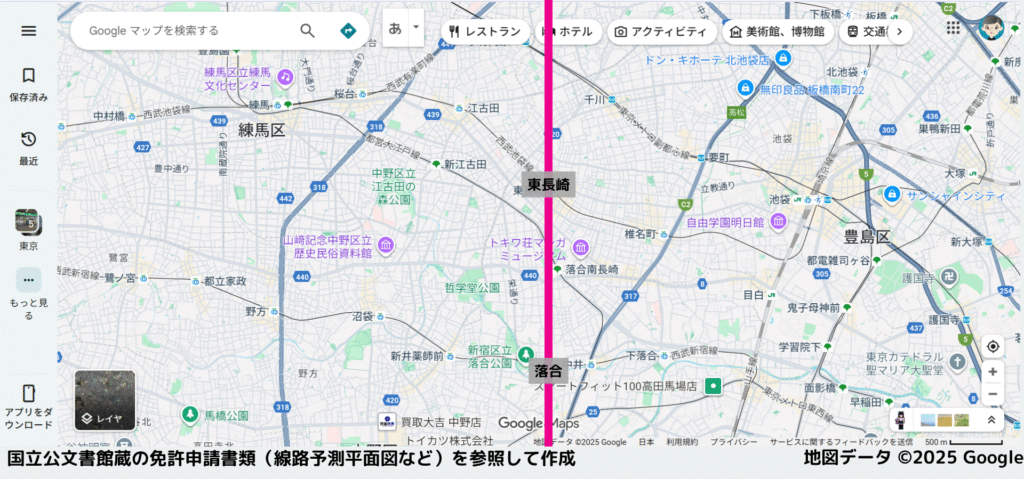

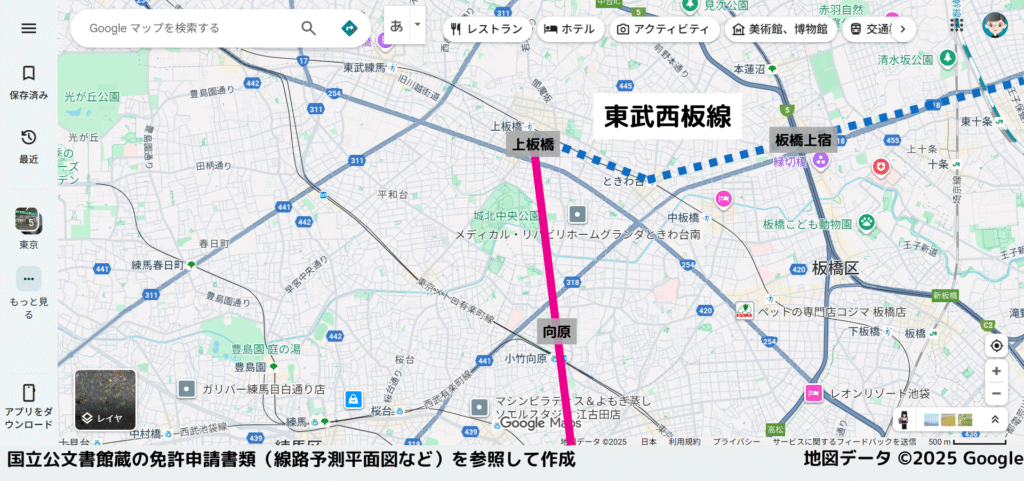

二つめは、小田原延長線です。小田原線開業後すぐの1928年に申請されました。延長線は、小田原線の新宿駅からさらに延長して、中野、落合、長崎を経て東武東上線の上板橋駅に至る路線です。東上線は1914年には開業していました。東中野で省線中央線、落合で西武村山線、東長崎で武蔵野鉄道線とそれぞれ接続する計画でした。現在の都営大江戸線のようなルートですが、当時としては需要が認められず、1931年に却下されました。

新宿~東中野~落合~東長崎~向原~上板橋

当時、東武鉄道の本線系統と東上線系統を繋ぐ目的で、西新井から大師前、鹿浜、神谷を経て上板橋に至る東武西板線が1924年に免許されており、小田急の延長線は上板橋で西板線に接続し、環状線のような路線網を形成する目論見でした。

なお、当時の競願路線としては、城西電気軌道が渋谷から下板橋までの軌道線を計画(後に利光の傘下に入り、帝都電鉄として実現)、また、大東京鉄道が鶴見から荻窪、川口を経て金町まで至る環状線を免許されていました。

経路は、新宿駅を出ると北上し、豊多摩郡中野町に入り、省線中央線と交差して東中野駅に停まります。

さらに北上し、落合町に入って、開通したばかりの西武村山線と交差します。交差する付近に落合駅を設置する予定でした。交差する地点には村山線の駅はなく、少し東側に中井駅があります。さらに北上して北豊島郡長崎町に入り、武蔵野鉄道(現・西武池袋線)の東長崎駅に駅を設置します。

千川上水を渡って上板橋村に入り、向原駅に停車します。現在の板橋区小茂根1丁目で、小竹向原駅のすぐ北側です。

さらに北上し、石神井川を渡って、東武東上線上板橋駅に入ります。

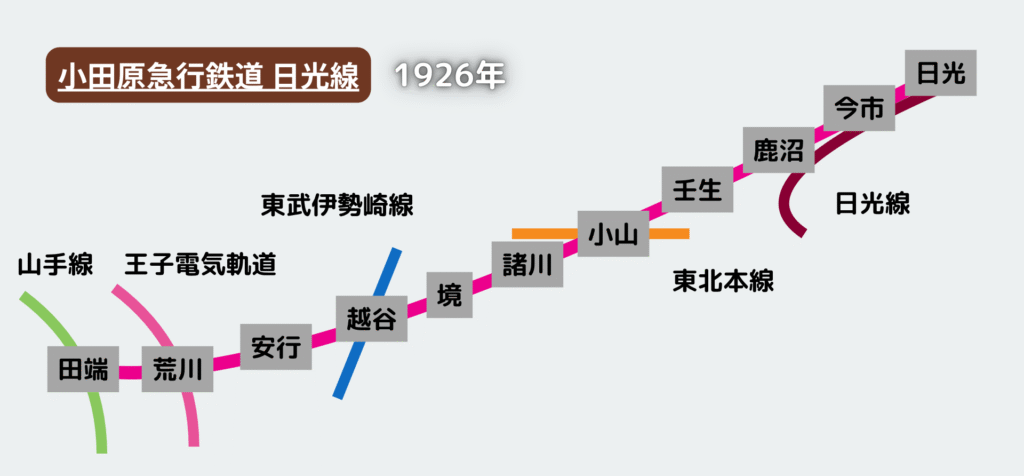

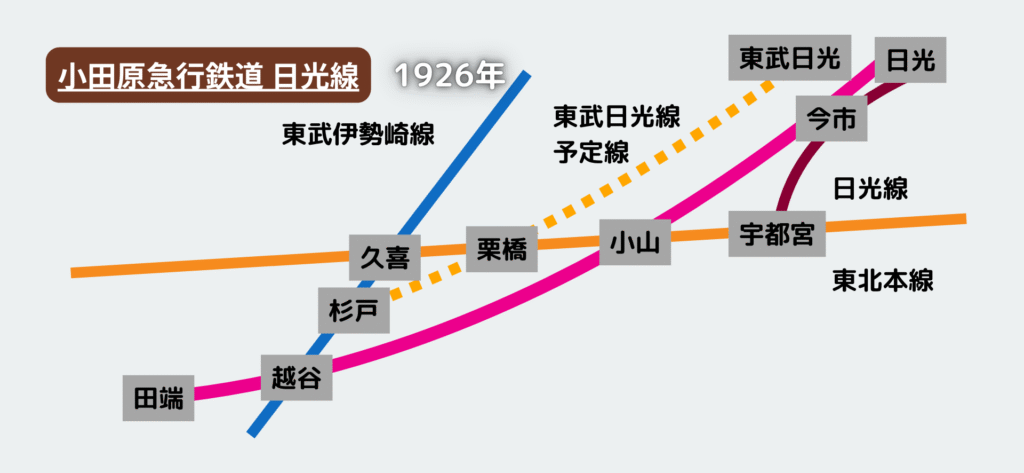

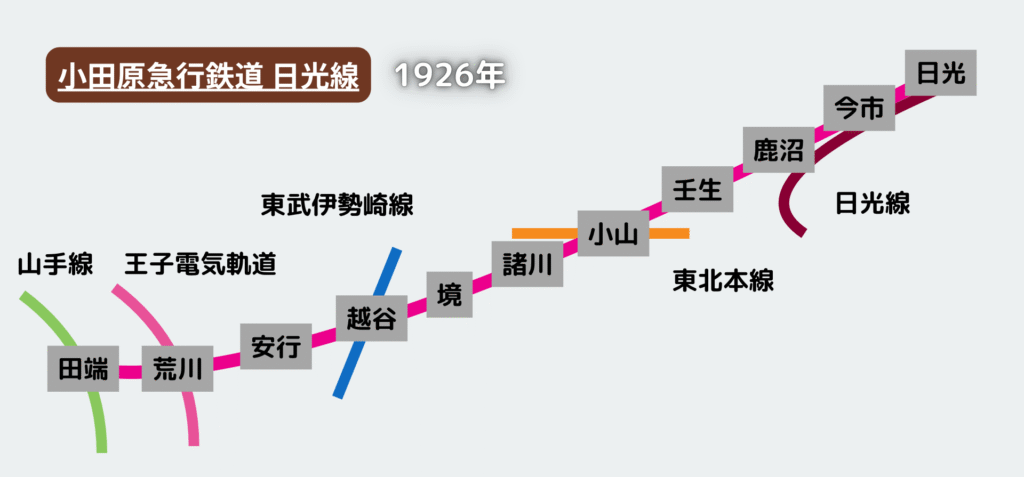

「小田原急行鉄道 日光線」

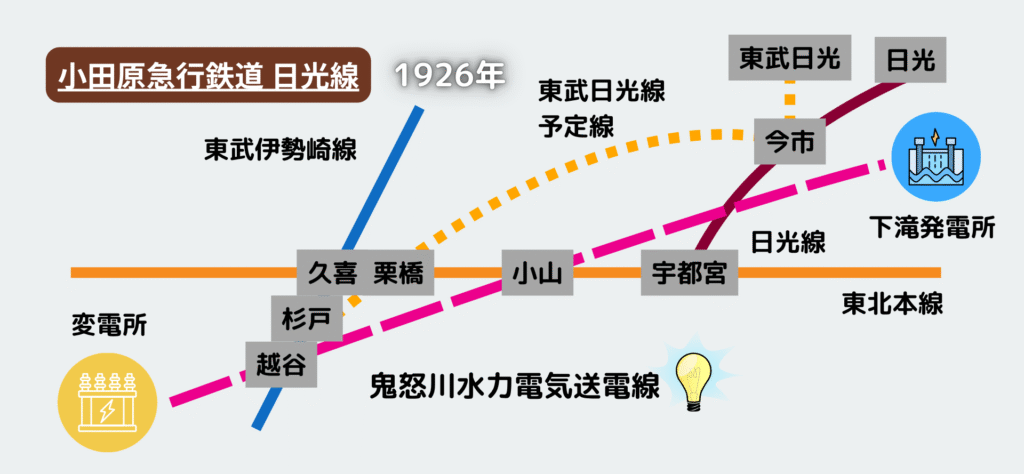

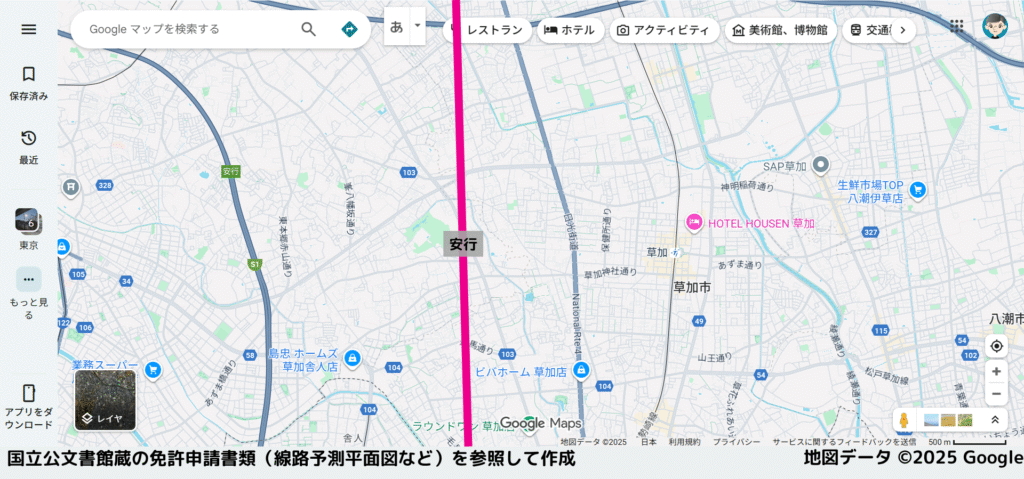

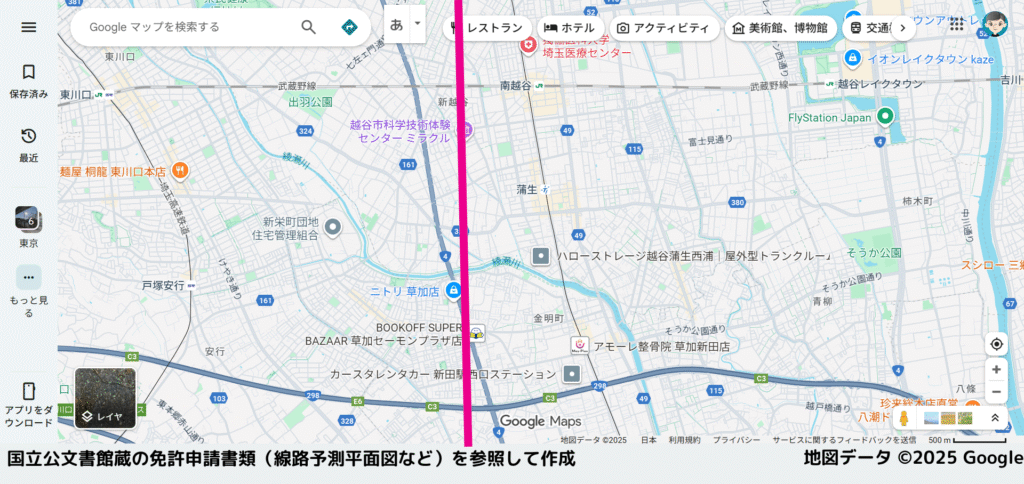

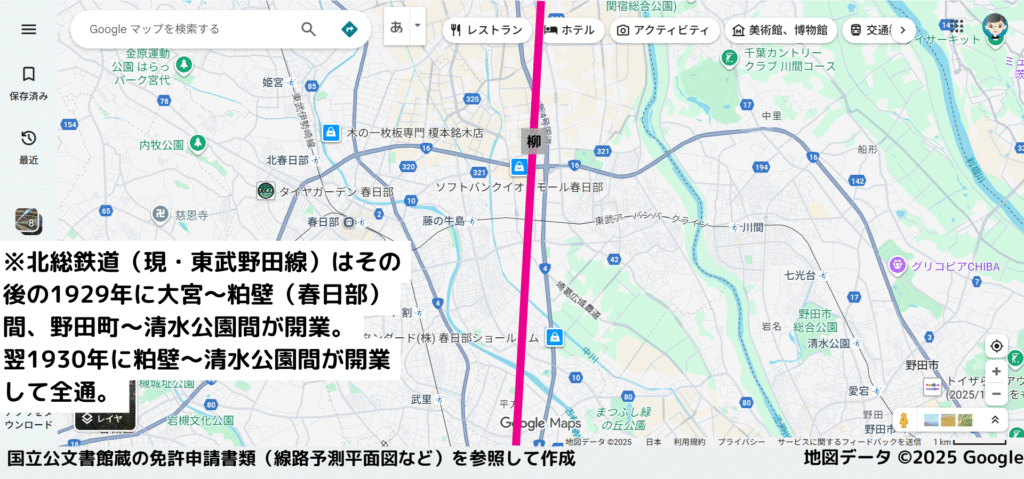

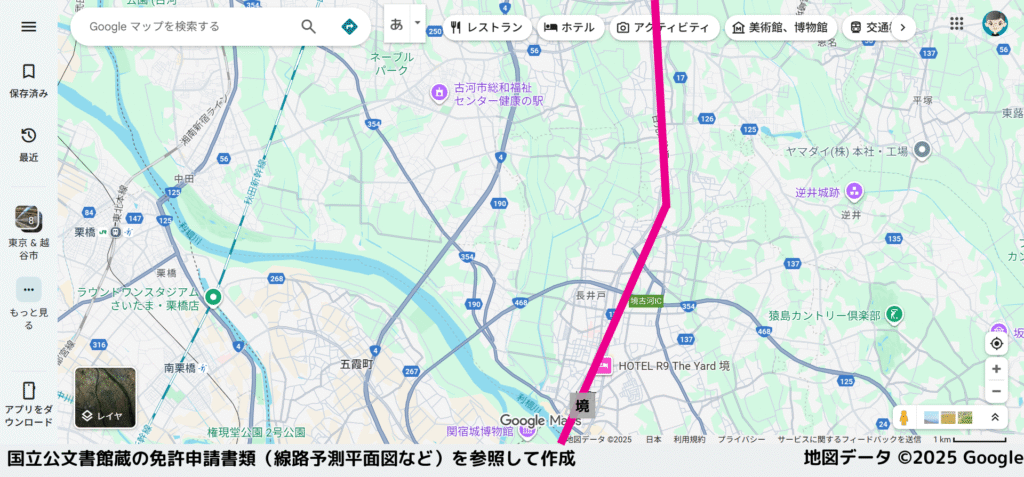

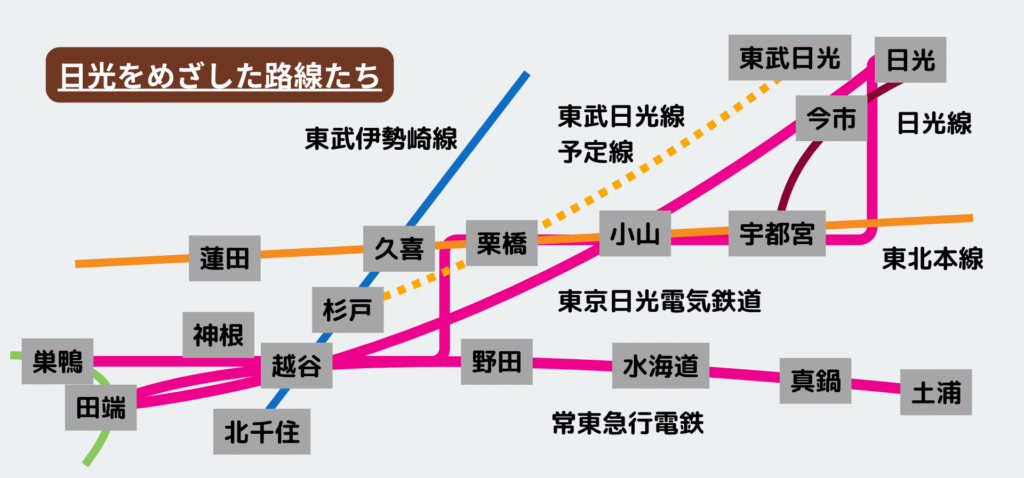

そして三つめは、日光線です。小田原線開業前夜の1926年に申請されました。日光線は山手線の田端駅から江北、安行、越ヶ谷を経て北上し、省線の日光駅まで至る路線です。当時、省線で東京から4時間もかかった日光を、半分の2時間で結ぼうという試みでした。

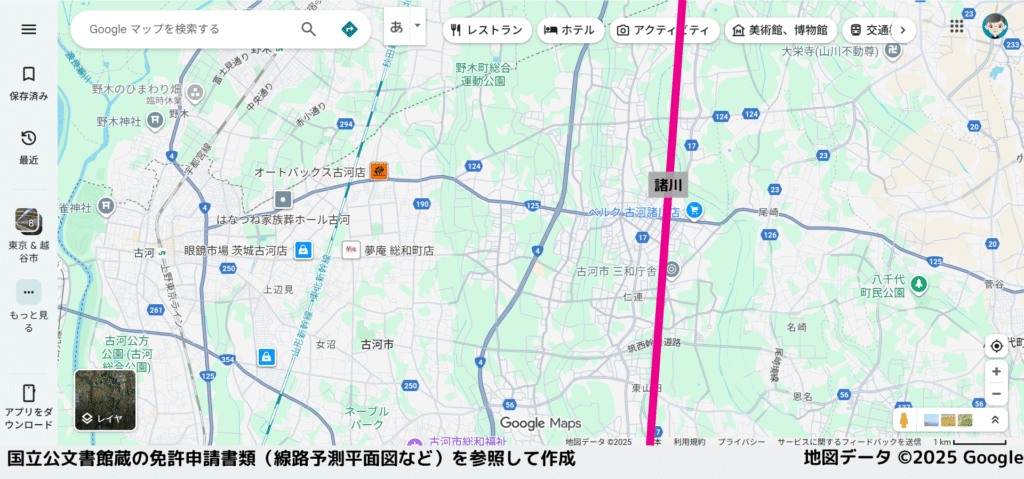

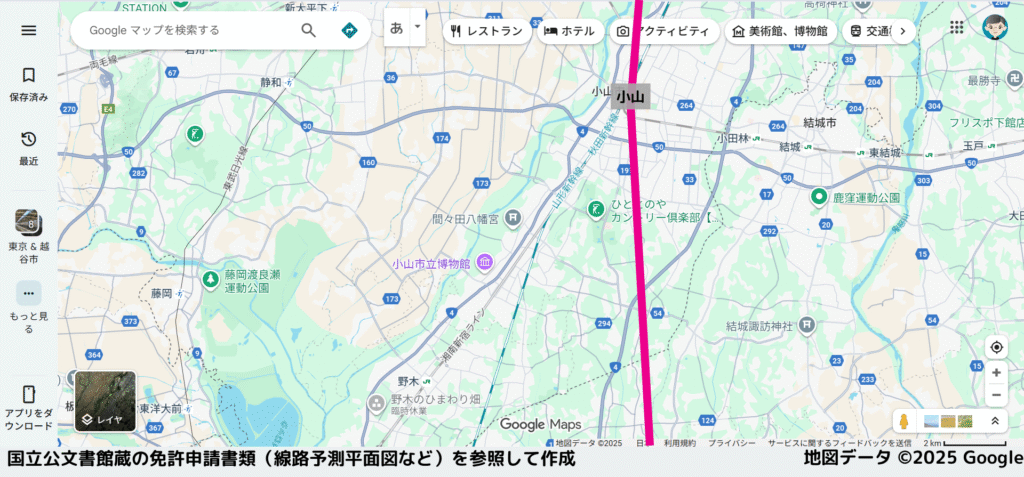

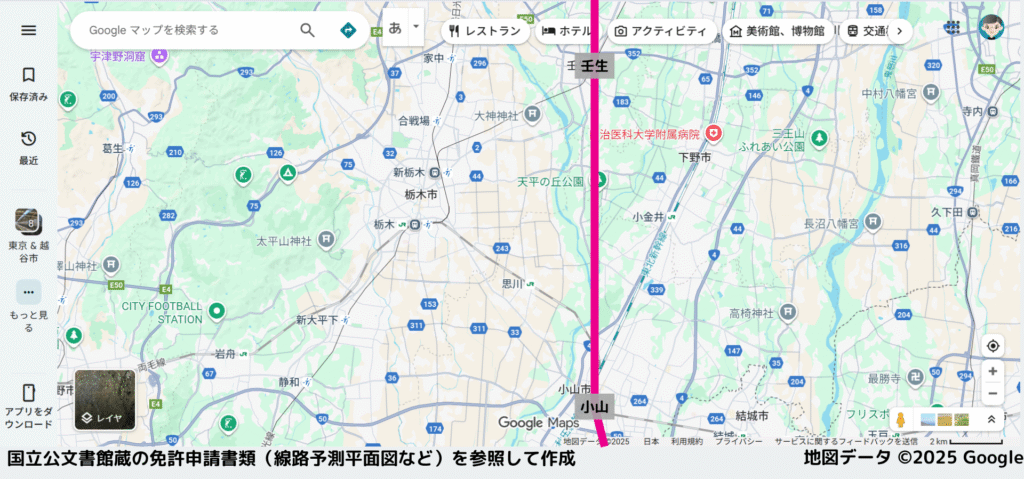

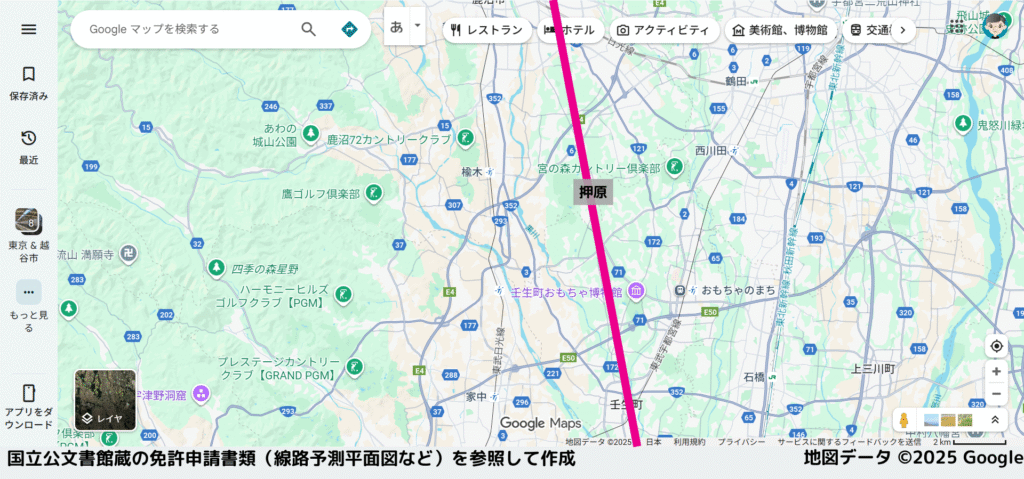

田端~荒川~江北~安行~越ヶ谷~柳~境~諸川~小山~壬生~押原~鹿沼~今市~日光

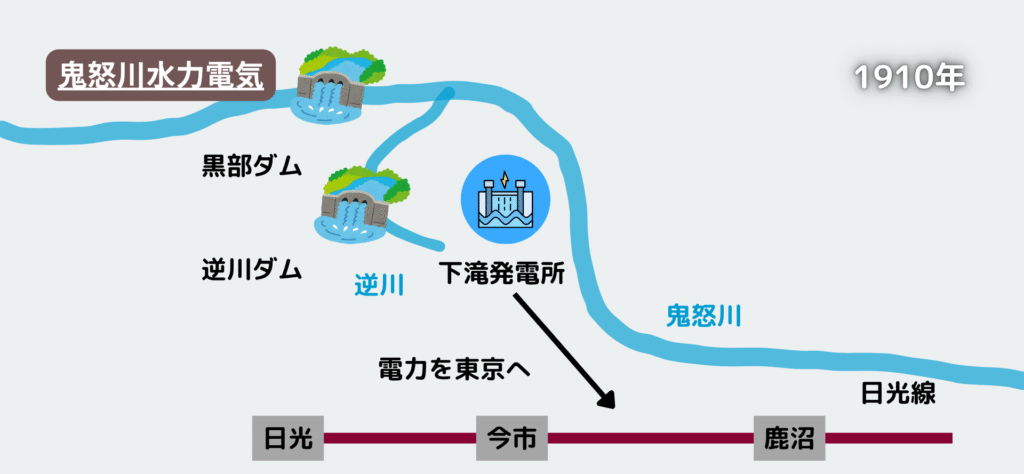

今日の私たちからすると小田急が日光に路線を伸ばすというのは突飛な印象も受けますが、そもそも小田急の源流は日光、鬼怒川にありました。

利光は、東京高速鉄道の創業前の1910年、鬼怒川水力電気という電力会社を創立します。これは、鬼怒川にダムを建設して水力発電を行い、今後増え続けるであろう東京の電力需要を担おうという計画です。利光はもともと鉱山開発で日光にゆかりがあり、冬でも流量の多い鬼怒川に目を向けます。

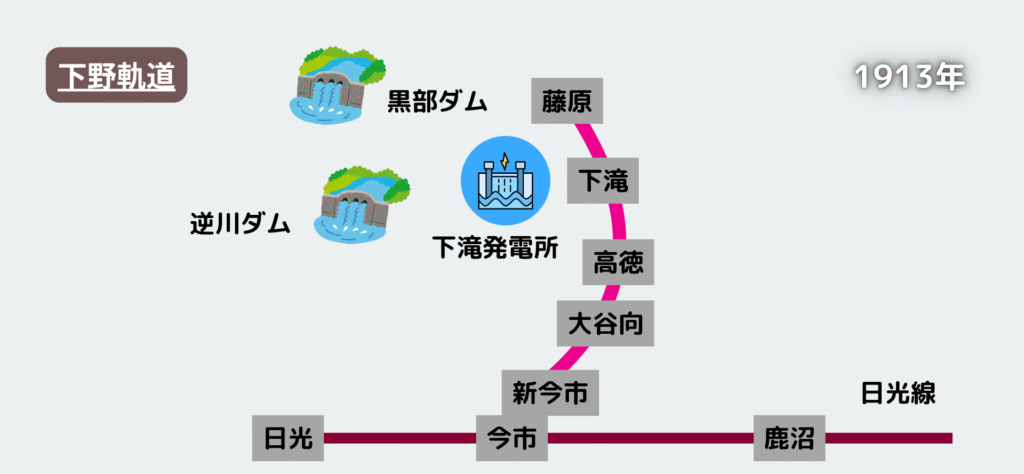

日露戦争後の不況で資金が集まらず、一度はとん挫しますが、すでに東京市電(東京鉄道)という大口の契約を結んでいたこともあり、紆余曲折を経て、黒部ダムと逆川(さかせがわ)ダムを建設、1913年に発電を開始しました。黒部ダムは日本初のコンクリートダム、逆川ダムは日本で2番目の発電用アースダムでした。下滝発電所は当時、日本最大級の発電量を誇りました。

現代の私たちは日中に多く電力を消費していますが、当時の電力利用のピークは夜でした。それは、電燈です。

その後、工業化によって徐々に電力を使う生産活動が増えていきますが、当時は、日中の余剰電力を鉄道会社に売ったり、電力会社自体が鉄道会社を起業したりする動きが見られました。東京の鉄道会社である小田急が、郊外のダムを電源とする東京の電力会社に端を発するというのは自然なことなのです。

昭和初期に計画されたこの日光線は、そんな小田急の始まりの地ともいえる日光まで路線を伸ばす計画でした。

当時、東武鉄道の日光線はいまだ存在せず、東京と日光の間には宇都宮経由の遠回りな省線があるのみでした。

ダムの建設に際しては今市から藤原まで軌道が敷かれました。軌道は下野軌道(その後、下野電気鉄道)として1913年に開業し、建設資材を運搬するとともに、市民の足となりました。これが現在の東武鬼怒川線の前身です。つまり、鬼怒川線は東武日光線がやってくるずっと前からありました。ダムの建設後は鉱山の鉱物を運びました。

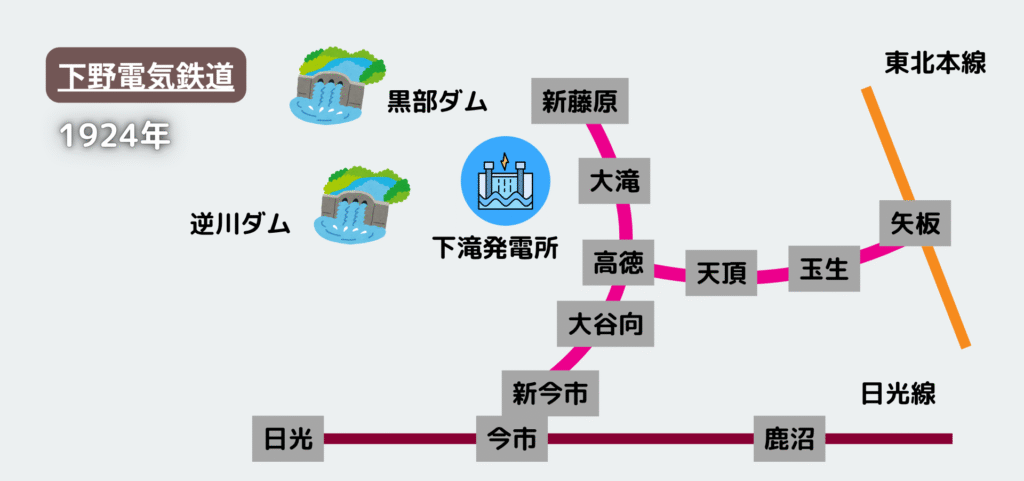

1920年に電化し、下野電気鉄道と改称します。下野電気鉄道は1924年に矢板線を開業、路線網を広げていました。

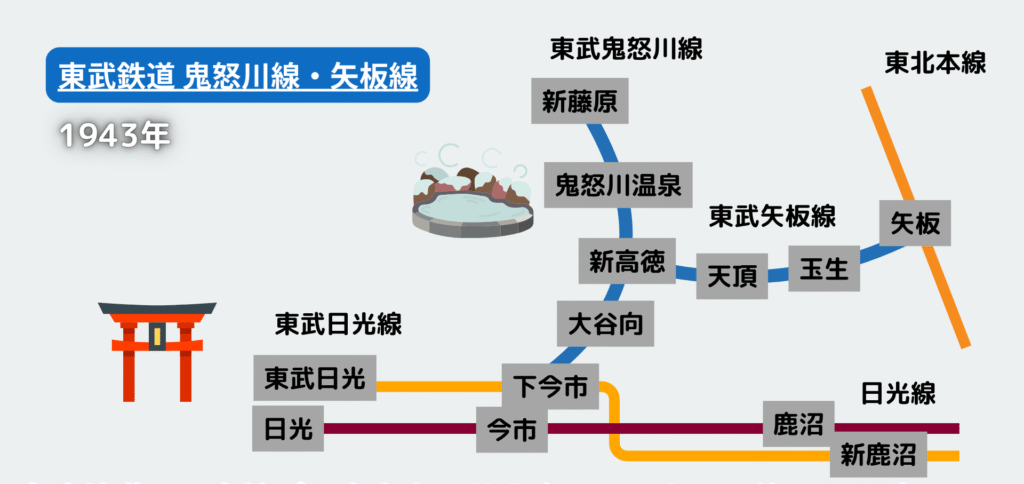

東武鉄道の日光線が下今市まで開通するのはさらに後の1929年。その後、戦中に陸上交通事業調整法により東武鉄道に吸収され、下野電気鉄道は東武鬼怒川線、東武矢板線となりました。

小田急が日光線を申請した当時、東武鉄道はすでに日光線の免許を有していましたが、小田急には路線開設において大きく有利な点がありました。それは、鬼怒川水力電気の送電線の敷地に線路を敷設できることです。すぐに土地使用に関して鬼怒川水力電気との取り決めが結ばれました。これで、新線建設に際して必要な土地買収のハードルが一気に下がりました。

東武鉄道の免許線が杉戸(現・東武動物公園)から板倉、藤岡とやや西回りの経路をとったのに対し、小田急は(=送電線は)より直線的に今市まで向かいました。

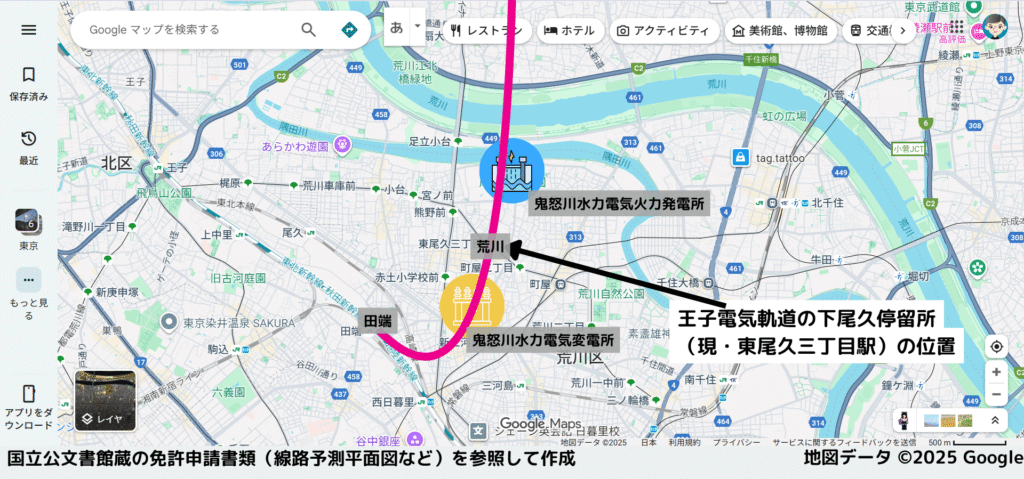

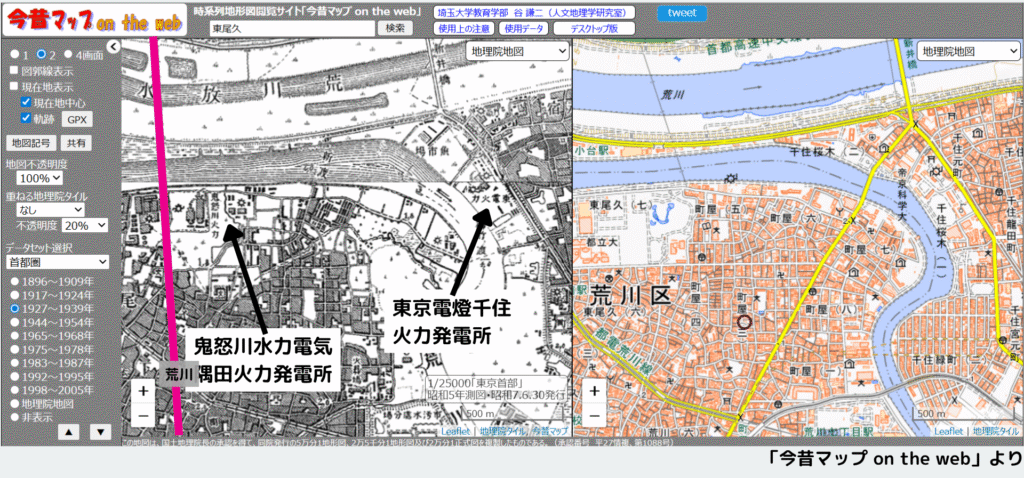

田端駅を南側に出るとまずは東尾久に進みます。これはかつてここに鬼怒川水力電気の変電所があり、鬼怒川からの電気がこちらに送られてきていたためで、ここから送電線の敷地を使用することになります。変電所は現在東京電力尾久変電所として現存しています。王子電気軌道(現・都電荒川線)と交差する地点には荒川駅が設置される予定でした。

荒川駅を出ると、隅田川沿いにある鬼怒川水力電気の火力発電所に至ります。これは鬼怒川での発電量を補う目的で建設したもので、1964年まで存在しました。

お化け煙突で有名な東京電燈の千住火力発電所とは別で、当時隅田川沿いには電力施設が建ち並んでいました。火力発電所は輸入した燃料を運搬しやすいよう、大都市の河川沿いに建てられました。

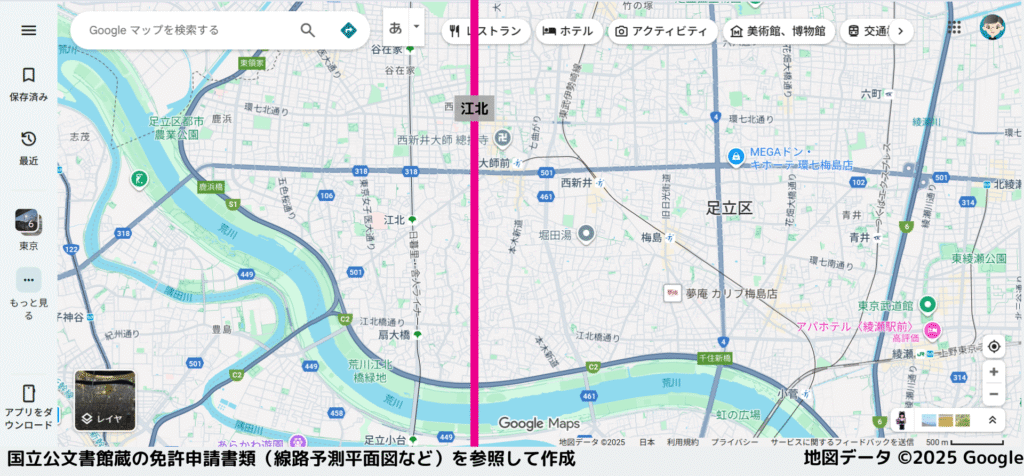

その後、隅田川、荒川を渡ります。当時、長い工事を経た荒川放水路が通水したばかりで、隅田川と荒川に架橋する計画を立てることができました。川を渡ると南足立郡に入り、西新井村と江北村の境を進んでいきます。西新井大師の先あたりに江北駅が計画されました。

東武線の西側を進みます。現在の日暮里・舎人ライナーとの間です。当時は田園風景が広がっていました。

毛長川を渡り、北足立郡に入ります。安行村に安行駅が設置される計画でした。

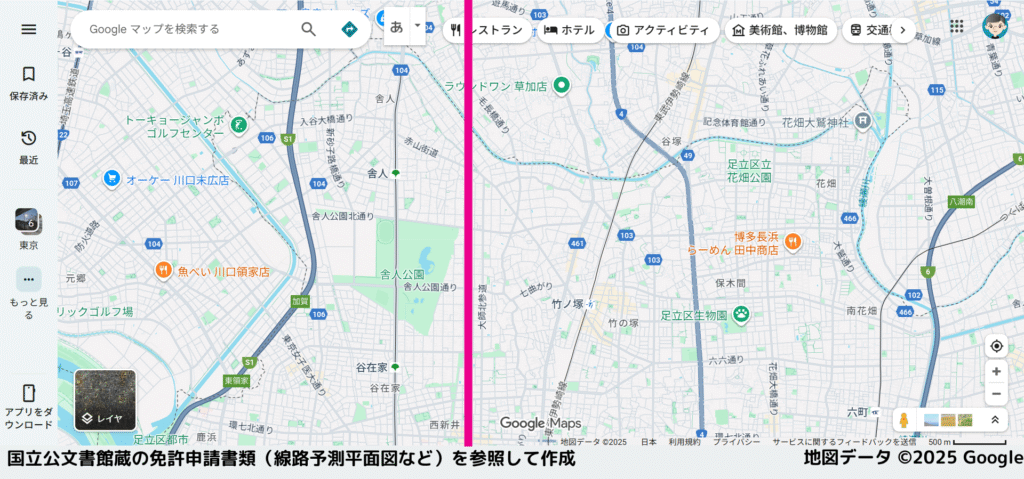

綾瀬川を渡って南埼玉郡に入り、越谷町を進みます。

越谷駅は東武線のすぐ隣に計画されました。越谷の先で東武線と交差して、今度は東武線の東側を進みます。

北葛飾郡に入り、桜井村、豊野村の田園地帯を進んでいきます。

東武野田線は当時、北総鉄道として船橋~柏~野田までのみが開通しており、小田急新線との交差はありません。南桜井村に入り、現在のイオン春日部店の先あたりに、柳駅が予定されました。

その後、江戸川を渡って千葉県東葛飾郡に入り、関宿を通ります。申請時、駅の計画はなかったようです。ここからは日光東往還に沿って進みます。利根川を渡り、茨城県猿島郡境町に入ります。境駅が設置される予定でした。

その後、幸島村に入り、諸川宿に諸川駅を設置します。

諸川を出ると都賀郡に入り、水戸線と交差して小山駅に入ります。

小山駅の先で東北本線と交差、壬生道に沿ってまっすぐ北上します。下都賀郡に入り、下野国分寺の横を抜けて、壬生駅に停まります。東武宇都宮線はまだ開業しておらず、壬生町で最初の鉄道となるはずでした。駅は東武の壬生駅の先の、宿場の終わりあたりに計画されていたようです。

稲葉村を進んで上都賀郡南押原村に入り、押原駅に停車します。

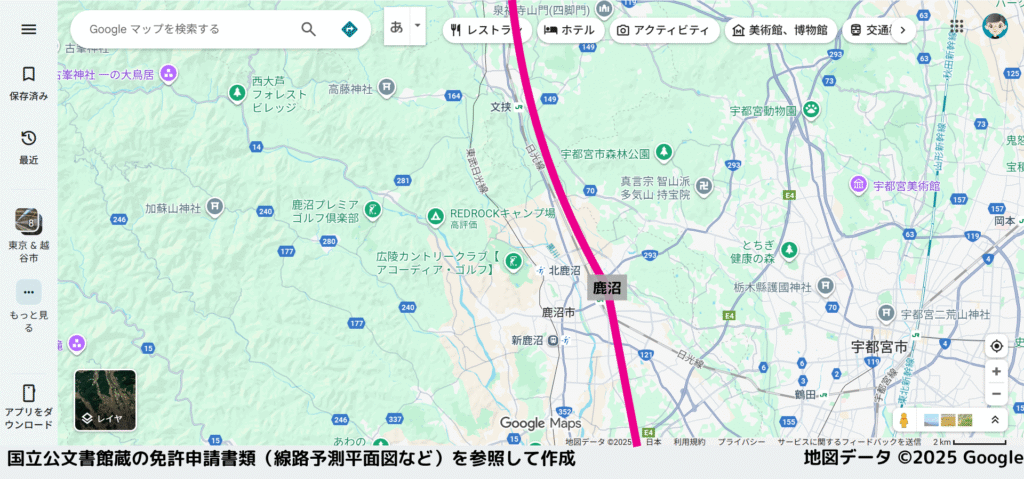

その後、鹿沼町に入り、省線日光線の鹿沼駅のすぐ横に鹿沼駅を設置します。

鹿沼からは日光線と完全に並行して今市、そして日光と進む計画でした。小田急の日光駅は省線日光駅のすぐ東側に作る予定でした。

この計画も残念ながら翌1927年に却下されています。主な理由は東武鉄道の免許線がすでにあるからで、「相当の影響を及ぼすべし」として退けられました。申請時から実現可能性は低かったように思われますが、仮に免許されていれば小田原急行鉄道から社名が変更されていたかもしれません。

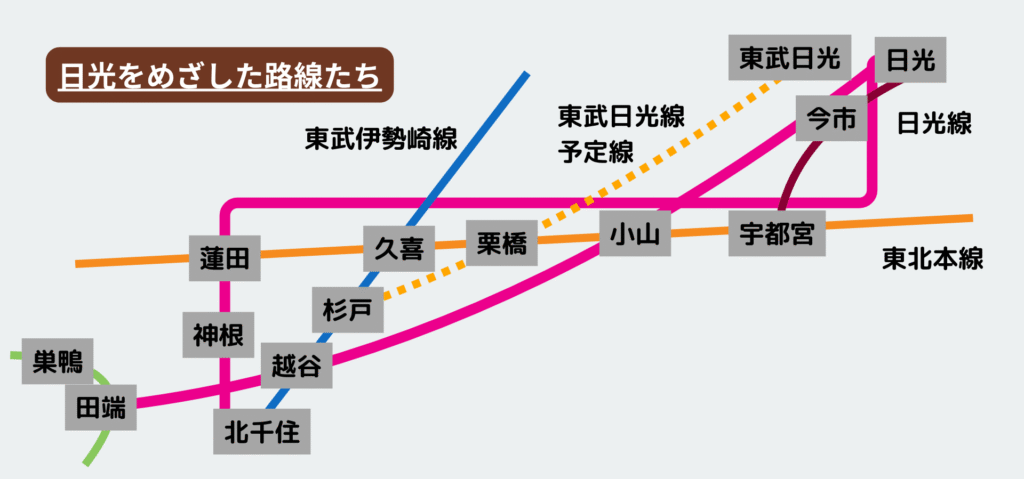

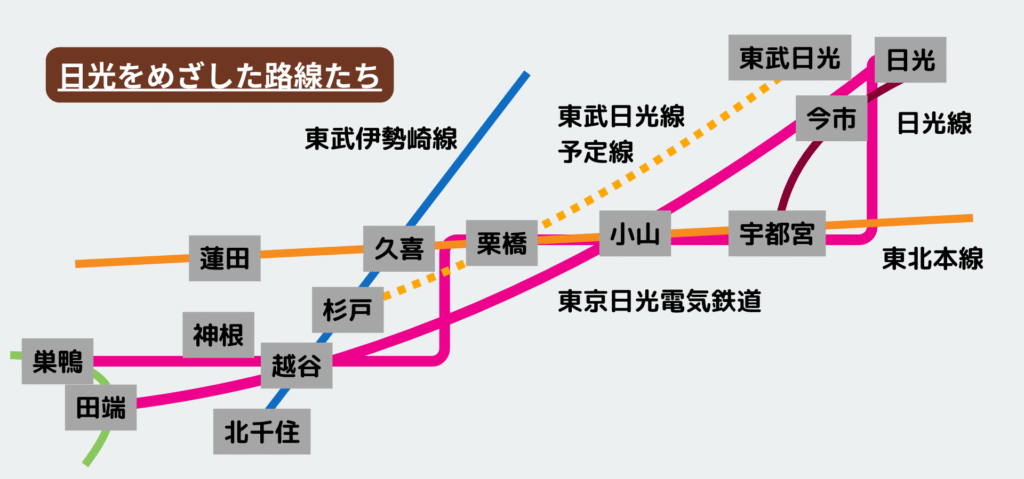

なお、日光までの路線を計画していた事業者としては、まず、蓮田~岩槻~神根(現・川口市神戸付近)を運行していた武州鉄道が挙げられます。北千住を起点に、川口、岩槻、幸手、栗橋、古河を経由して日光まで向かう計画でした。ただ、資金力のあった東武鉄道との競争に敗れ、戦前のうちに蓮田~川口の路線自体も廃止になりました。

武州鉄道:北千住~川口~岩槻~幸手~栗橋~古河~日光

また、小田急と同じころの1924年には、東京日光電気鉄道という会社が日光までの路線を申請しました。東京日光電気鉄道は巣鴨を起点に、川口、岩槻、栗橋、古河、栃木、宇都宮、大沢、今市を経由して日光に至る路線計画でしたが、1926年に却下されているようです。

東京日光電気鉄道:巣鴨~川口~岩槻~栗橋~古河~栃木~宇都宮~大沢~今市~日光

また、競願する路線としては、常東急行電鉄という事業者も挙げられました。常東急行は同じく田端から鳩ヶ谷、越谷、野田、水海道、真鍋を経由して省線常磐線の土浦駅まで向かう路線を1926年に申請しましたが、2年後の1928年に却下されています。

常東急行電鉄:田端~鳩ヶ谷~越谷~野田~水海道~真鍋~土浦

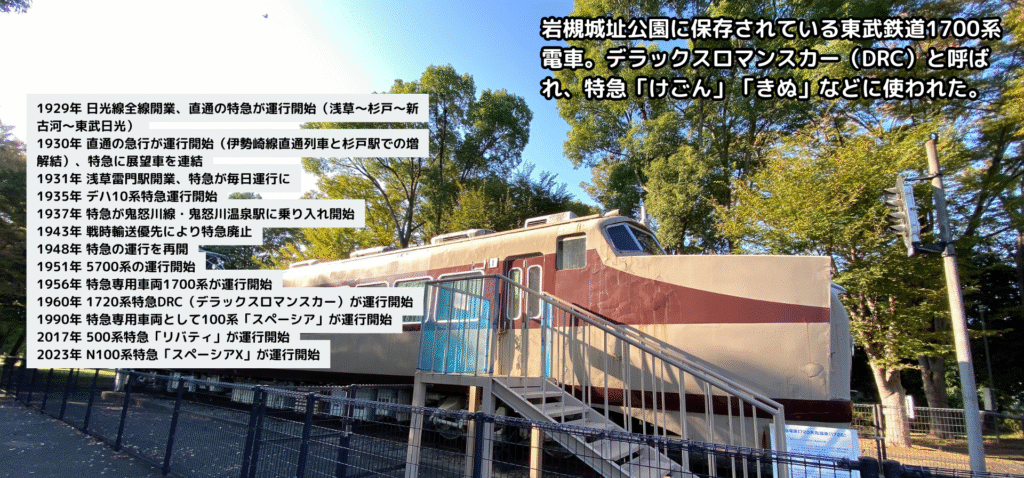

その後、東武鉄道は1929年に伊勢崎線の杉戸(現・東武動物公園)から東武日光までの全区間を開業させ、浅草からの特急の直通運転を開始しました。

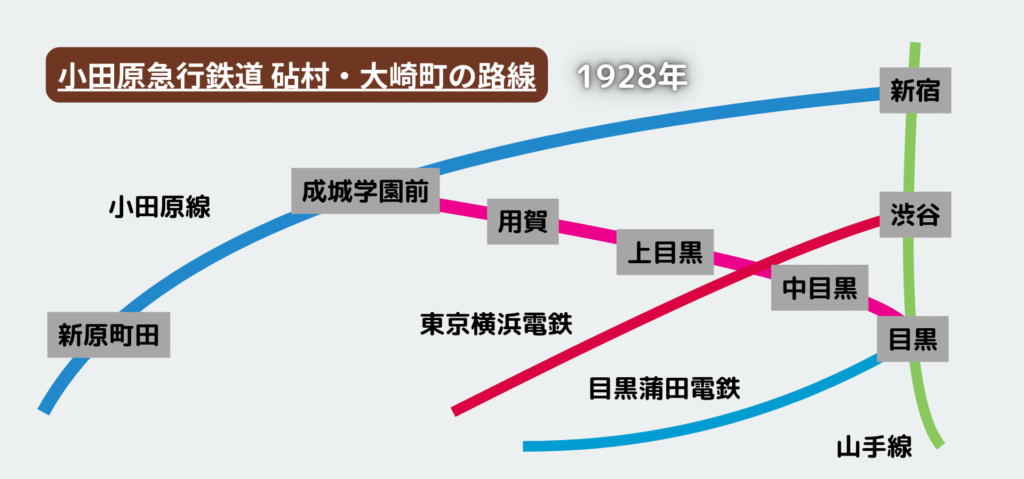

「小田原急行鉄道 砧村・大崎町の路線」

小田原線の開業前に却下された大崎方面の計画は、開業後の1928年に路線を変えて改めて申請されています。新たに申請されたのは北多摩郡砧村から荏原郡大崎町間。起点を今度は小田原線の成城学園前駅、終点を省線の目黒駅としました。

目黒駅~中目黒~上目黒~用賀~成城学園前駅

ちなみに砧村は社長の利光がかつて住んでいた場所でもあります(砧村喜多見)。

目黒からはすでに目黒蒲田電鉄が開業していました。小田急新線は目黒駅の西口から北側に出て成城学園前に向かう計画でした。

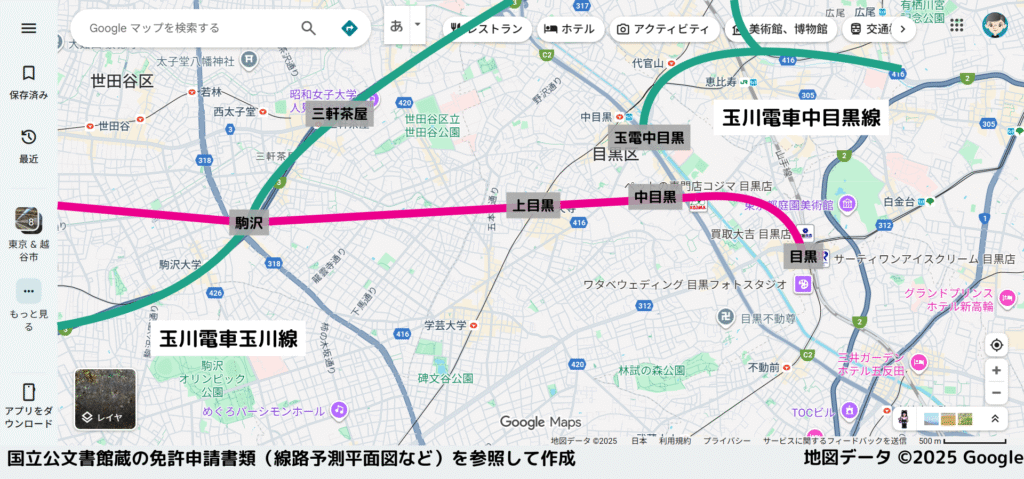

経路は、目黒蒲田電鉄の駅の北側に駅を設け、カーブして目黒川を渡り、西に進みます。渡ってすぐの、現在の山手通りの先のあたりに中目黒駅を設置します。中目黒にはすでに東京横浜電鉄の中目黒駅が開業していたほか、路面電車の玉川電気鉄道の終点の中目黒停留所がありました。

中目黒からは直線的に西に進みます。東京横浜電鉄と交差する地点に上目黒駅を設置、東京横浜電鉄祐天寺駅と接続します。

上目黒を出ると、駒沢町に入り、駒沢練兵場の南を進みます。玉川電気鉄道玉川線と交差する地点に、駒沢駅を設置する予定でした。玉電の上馬駅の付近で、現在の玉川通りと環七通りの交差点付近に作られるはずでした。上馬引沢地域を出て直進し、玉川村に入って、用賀駅に停まります。用賀駅はおそらく現在の東京農業大学と馬事公苑の間のあたりに設置される予定でした。用賀を出ると、そのまま直線的に進んで北多摩郡砧村に入り、すでに開業していた小田原線の成城学園前駅に入ります。

こちらも1931年に、この路線は必要ないだけでなく、会社の現状を見ても成業の見込みなしとされ、却下されています。東京高速鉄道時代から目論んできた、本線から品川方面に至る路線は、ついぞ叶いませんでした。

小田原急行鉄道から小田急電鉄、東京急行電鉄へ

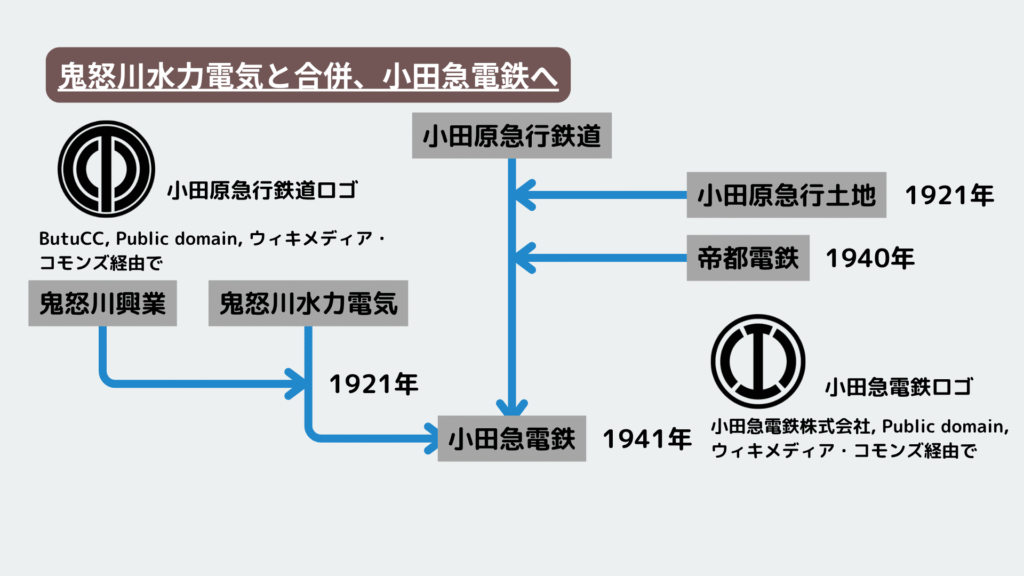

日中戦争がはじまると、電力事業は国家が管理するという戦時体制となり、鬼怒川水力電気は発電設備をすべて日本発送電に譲渡します。小田原急行鉄道は親会社にあたる鬼怒川水力電気と合併し、社名を小田急電鉄としました。同じ年、利光は社長の座を退きます。

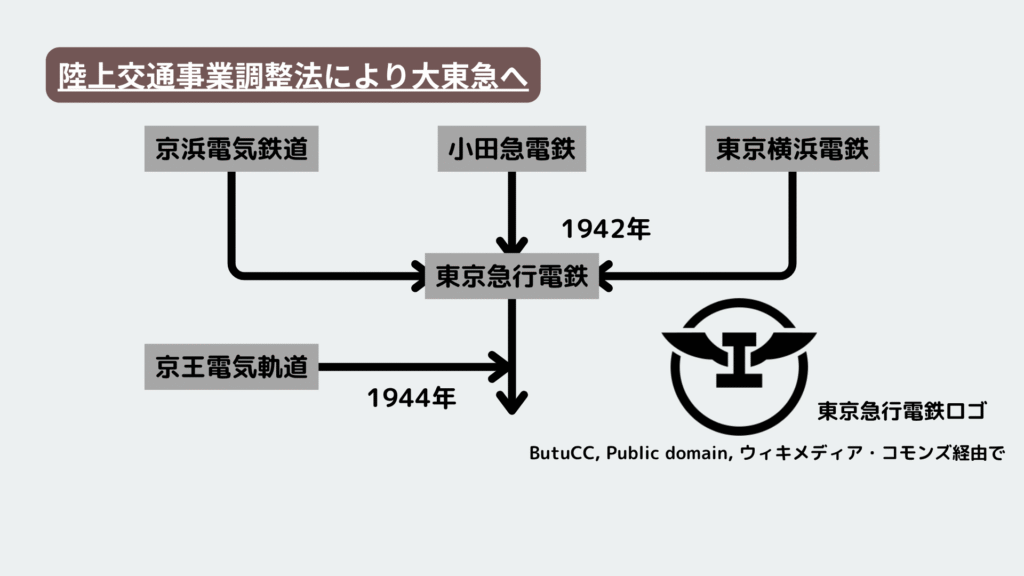

ここまでが戦前の小田急、利光の小田急の未成線の変遷です。小田急電鉄は戦時中、陸上交通事業調整法により東京横浜電鉄、京浜電気鉄道と合併、いわゆる「大東急」となります。

「東京急行電鉄 小田原線延伸線(相模原方面)」

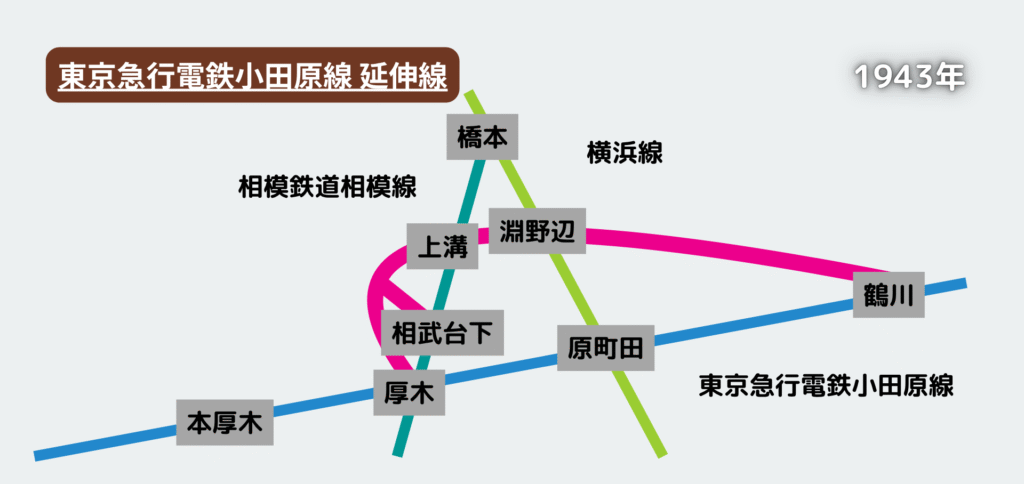

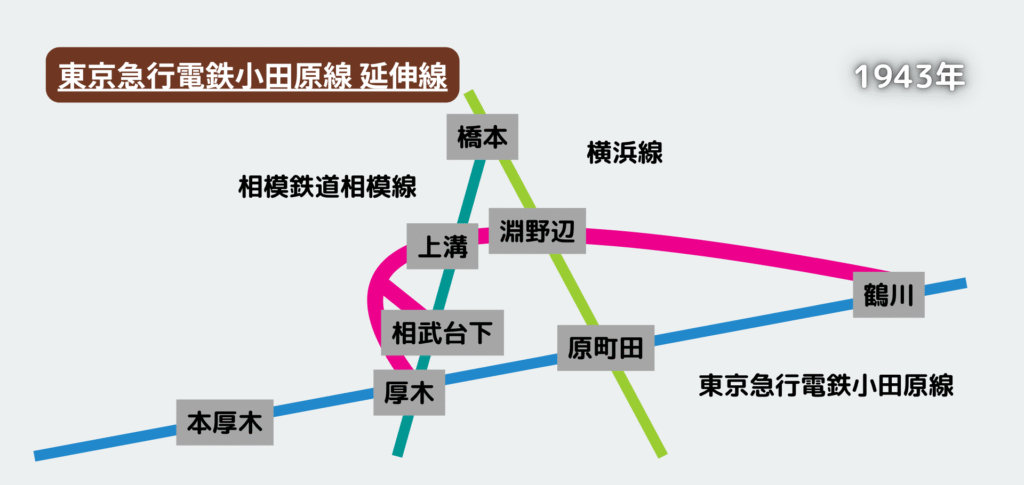

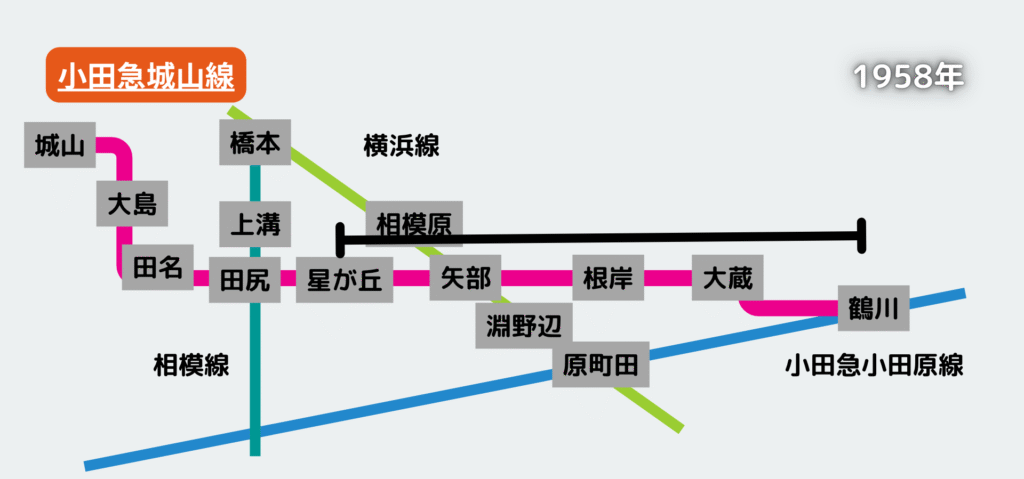

大東急傘下の小田急線は、鶴川駅から淵野辺駅、上溝駅を経由して、相模鉄道と並走し、厚木まで至る環状線を計画します。途中、相模線の相武台下駅までの連絡線も計画されました。

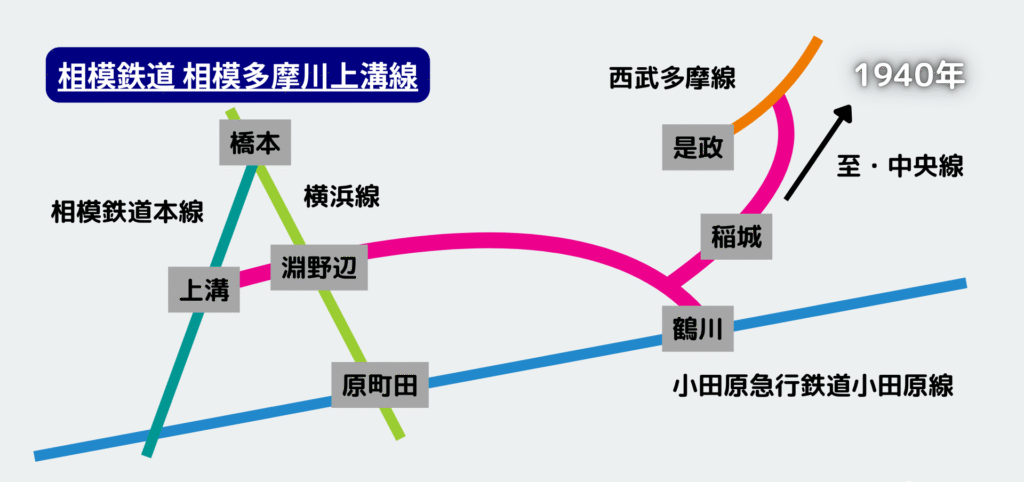

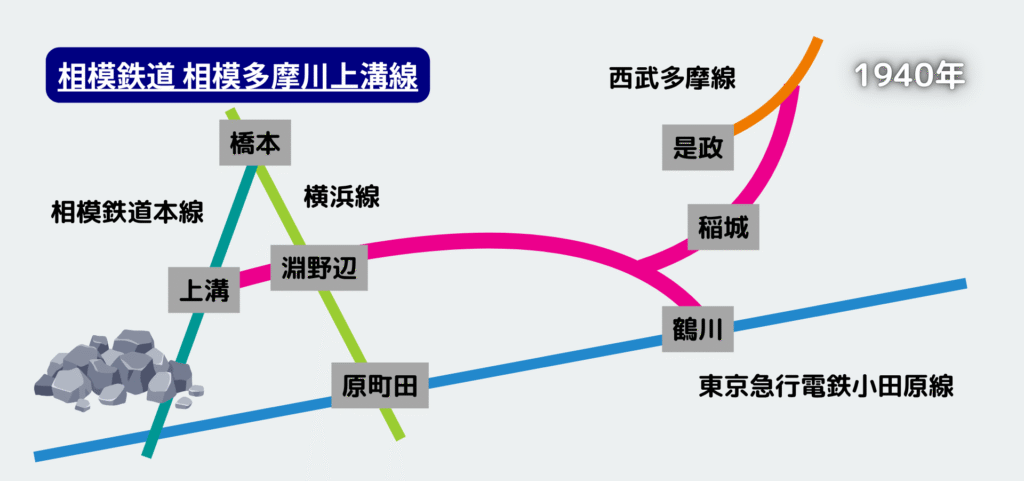

この路線はもともと、現在の相模線を運行していた相模鉄道が、「相模多摩川上溝線」として1940年に申請していたものです。相模多摩川上溝線は上溝駅からの延長線で、淵野辺駅、稲城を経由し、多摩川を渡って西武鉄道多摩線(現・西武多摩川線)に接続する本線と、途中で分岐して小田急線の鶴川まで向かう支線からなる路線計画でした。

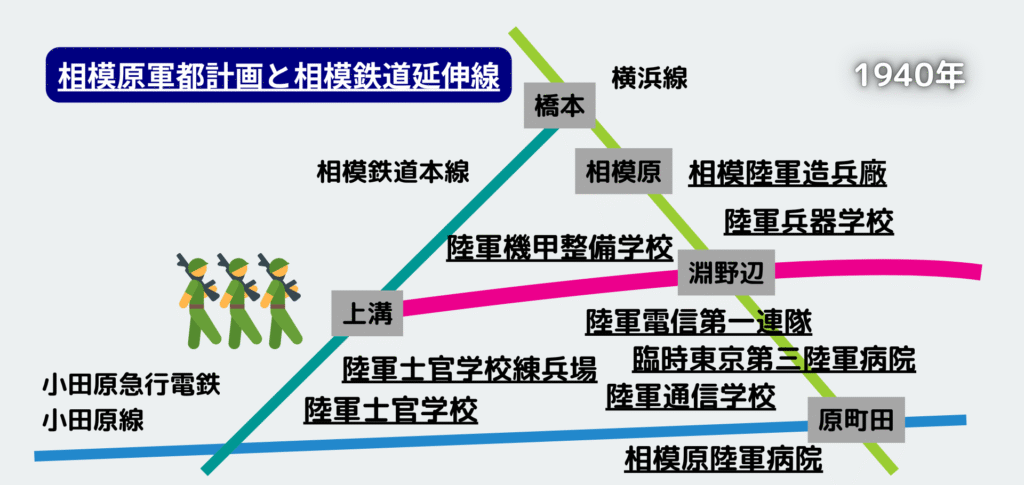

当時、相模原地域には陸軍士官学校や練兵場、陸軍造兵廠などの軍事施設が東京から移転し、その周囲に病院や軍需工場を建設するという、「相模原軍都計画」が進められていました。海の軍都・横須賀に対し、陸の軍都・相模原と謳われました。軍都計画により各村は合併し、相模原町となります。

相模多摩川上溝線は西武線を介して中央線に接続し、軍事物資や沿線で採取した砂利を輸送する計画でした。ただ、この計画は経営陣が変わったことで立ち消えになり、相模鉄道も大東急傘下となっていきます。

その後に申請されたこの東急小田原線の延伸線は、1943年に認可されますが、戦時中の資材不足で工事にかかれないまま終戦を迎え、こちらも計画は立ち消えになります。

「小田急電鉄 城山線」

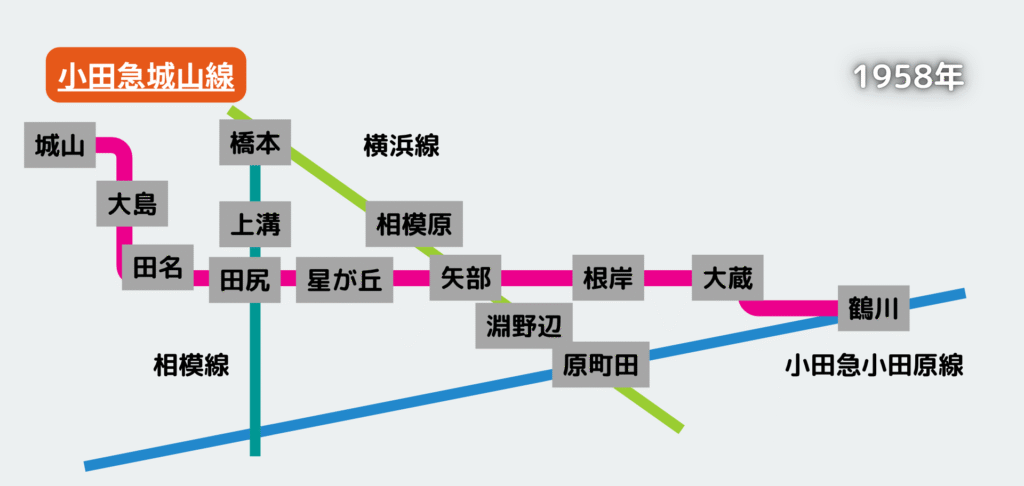

小田急は戦後すぐの1948年、大東急から分離独立すると、再び鶴川からの路線を計画します。小田急城山線と呼ばれるこの路線は、鶴川から矢部、星が丘、上溝駅の南側を経由して、田名、大島、城山まで至る路線です。小田急城山線では、城山から新宿までの直通列車も予定されました。

鶴川~大蔵~並木~根岸~山王~矢部駅~星が丘~田尻(上溝駅付近)~田名~古清水~大島~中ノ原~久保沢~城山

1958年に免許が下され、鶴川~星が丘間を先に建設することになりますが、沿線自治体との軋轢が生まれ、資金にめどが立たなくなり、計画は再び頓挫しました。ただ、この城山線がその後の多摩線の源流となります。

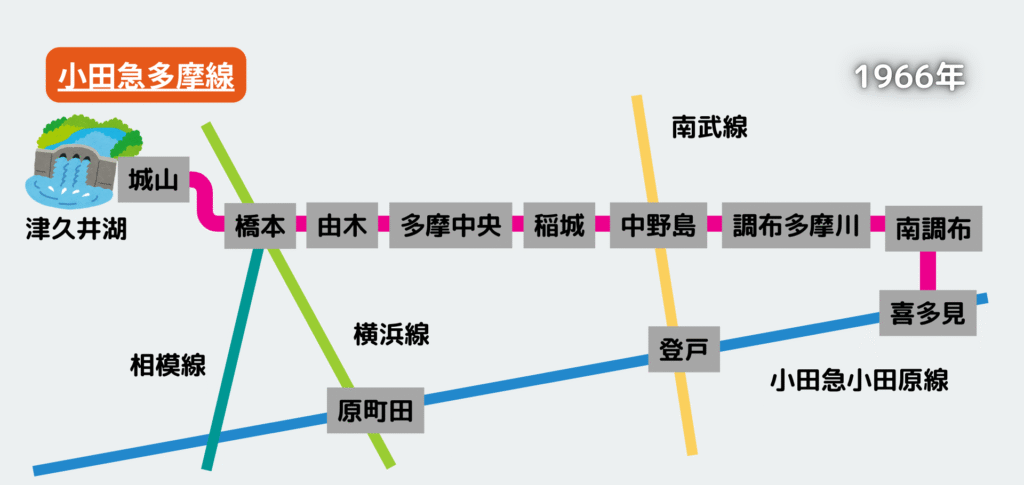

「小田急電鉄 多摩線(当初の計画)」

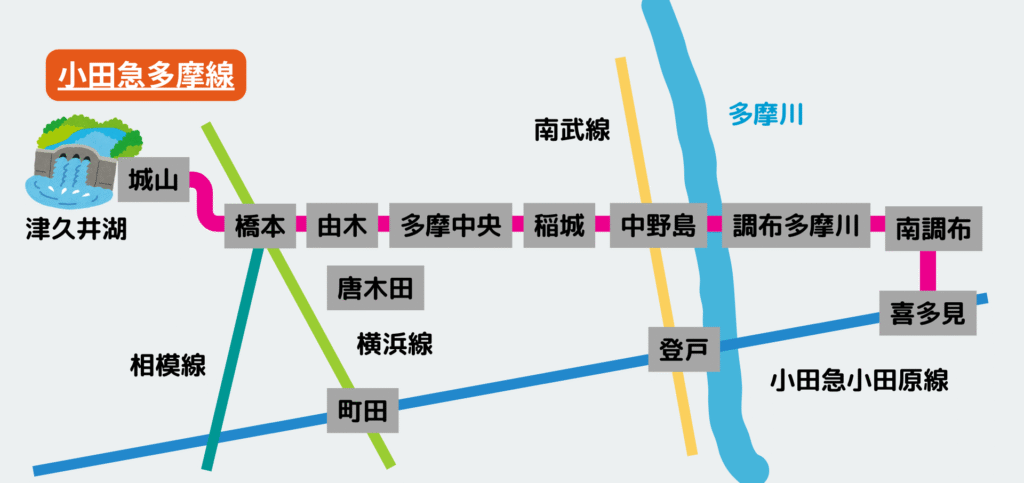

多摩ニュータウンの計画は、城山線の夢が潰えたころの1963年に始まり、小田急が京王とともにアクセス路線を敷くこととなります。多摩ニュータウンの需要の大きさから両社の競願がどちらも認可されるということになりました。小田急は、最初は喜多見から中野島、稲城、多摩中央(現・多摩センター)、橋本を経て城山まで向かう路線を申請します。喜多見を起点にしたのは、現在の東京メトロ千代田線である「都市計画第9号線」の計画が喜多見を起点としていたため(後述します)で、小田原線を圧迫せずに喜多見で地下鉄線に乗り入れて都心直通を図る狙いがありました。終点は再び城山としました。これは、相模原の鉄道空白地帯の解消はもちろんですが、なにより城山にある津久井湖へのアクセスを意図したもので、津久井湖はニュータウンに隣接する保養地としての位置づけでした。

喜多見~南調布~調布多摩川~中野島~稲城~坂浜~多摩中央~由木~橋本~城山

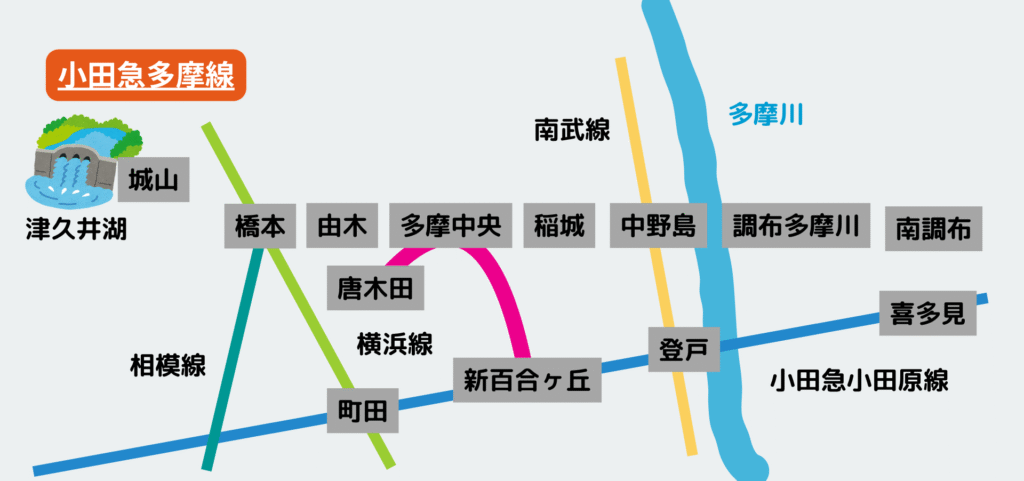

ところが、新線が通過予定の狛江市内や稲城市内で反対運動が起き、また、多摩川に新規に橋を架けるコストも大きいため、最終的に起点が喜多見駅から百合ヶ丘駅付近に変更されます。

分岐点に新百合ヶ丘駅を設置し、現在の多摩線が開業します。一方、城山までの免許は失効しました。

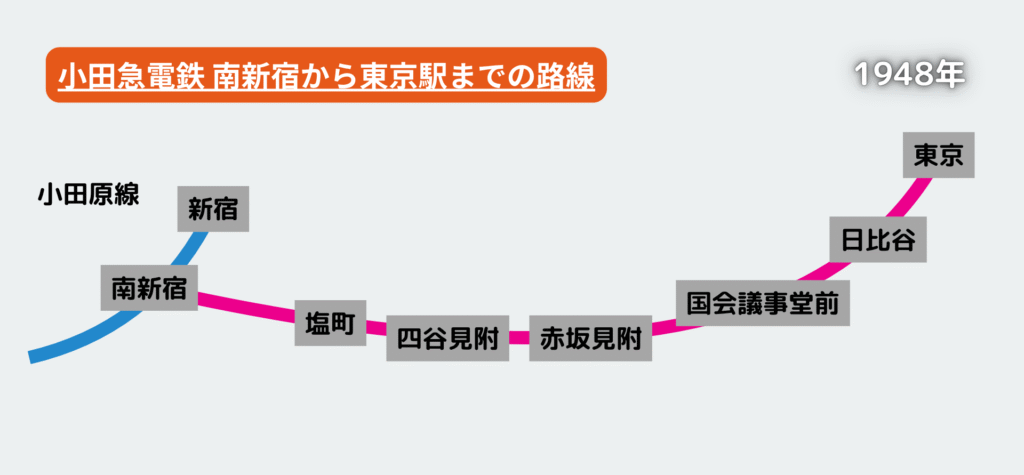

「小田急電鉄 南新宿から東京駅までの路線」

時間が前後しますが、小田急が大東急から分離した年の1948年、東京駅までの路線も申請していました。南新宿から東京駅へ向かうこの路線は地下鉄で、設立当初の東京高速鉄道の路線の再来のような計画です。丸ノ内線の最初の区間である池袋~御茶ノ水間が開業したのは1952年になってからのことで、この時は新宿までのルートは決まっていませんでした。

南新宿~塩町~四谷見附~赤坂見附~国会議事堂前~日比谷~東京駅

この路線はその前の大東急時代にも一度申請されており、分離独立に際して再度申請したものです。

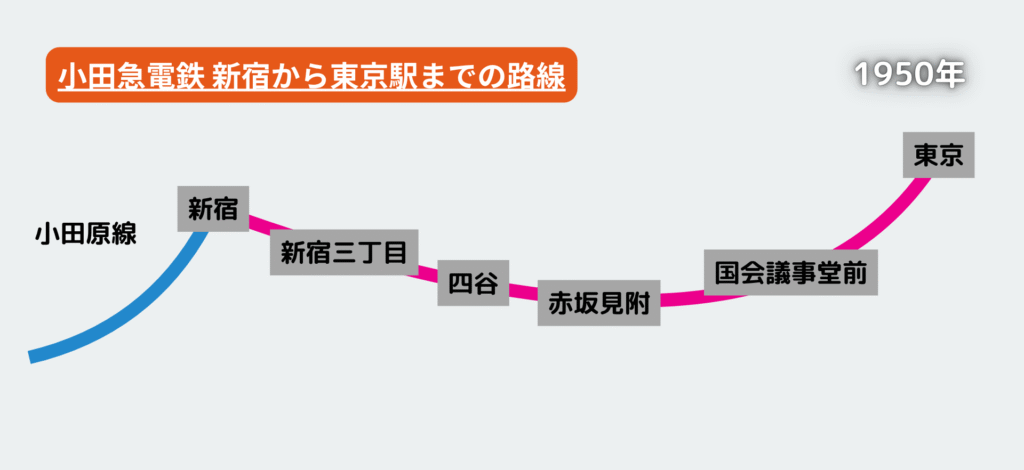

「小田急電鉄 新宿から東京駅までの路線」

東京駅への延伸の申請から2年後の1950年、今度は起点を新宿駅とし、新宿三丁目を経由して東京駅に向かう路線として再申請しました。その後の丸ノ内線とほとんど同じルートです。

新宿~新宿三丁目~四谷~赤坂見附~国会議事堂前~東京

この申請はしかし、営団地下鉄がこのルートの免許(池袋~御茶ノ水間の延長線、丸ノ内線)を取得したことで、1956年に取り下げられました。丸ノ内線は池袋から荻窪までちょっとずつ伸びていった路線です。

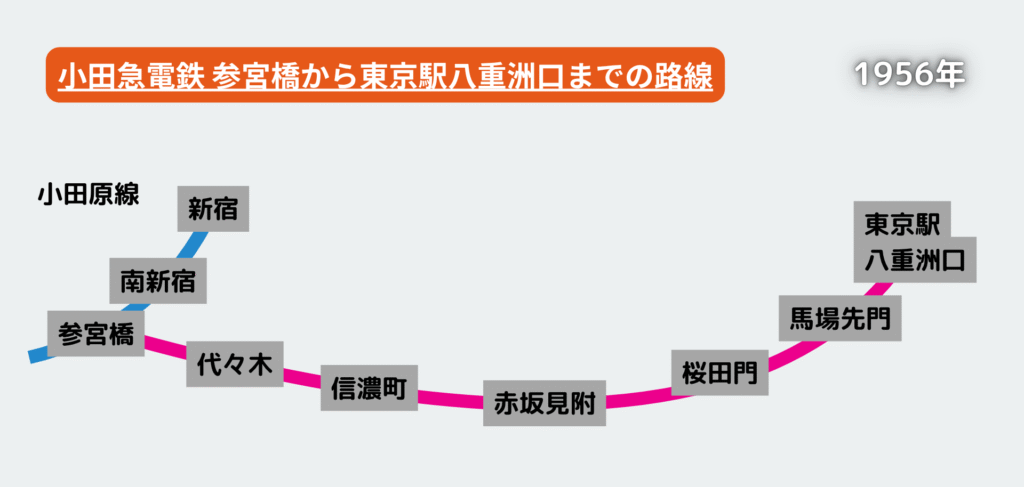

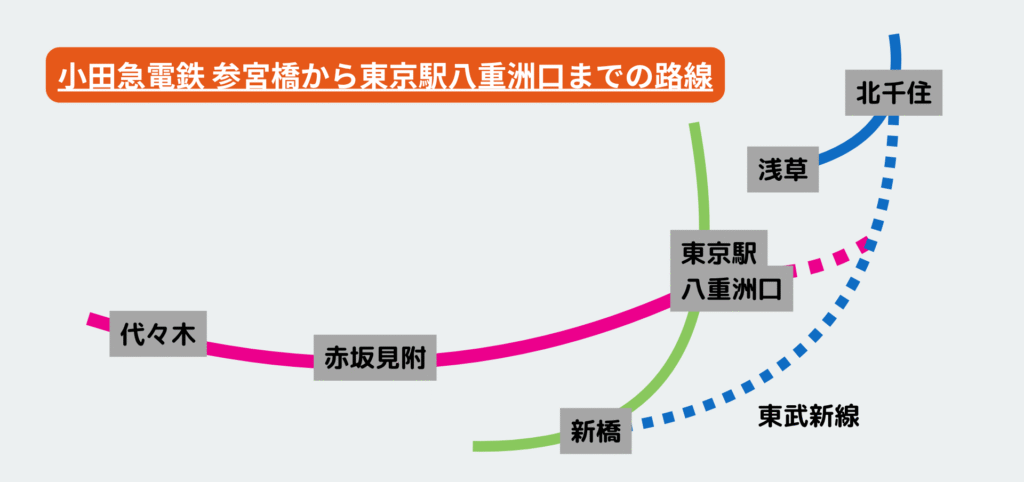

「小田急電鉄 参宮橋から東京駅八重洲口までの路線」

同日、ルートを変更して今度は参宮橋から分岐して、代々木、信濃町、赤坂見附、桜田門、馬場先門を経て、東京駅八重洲口に至る路線が申請されます。

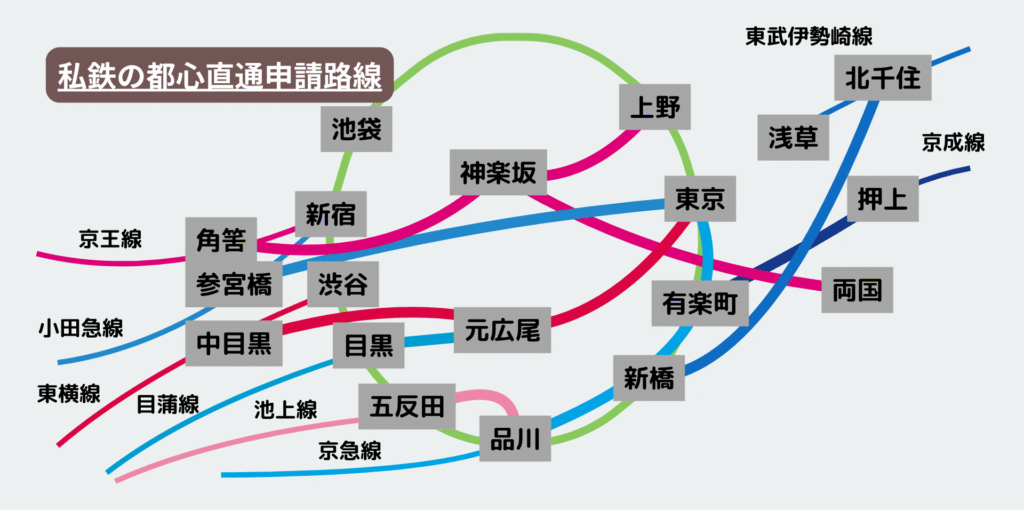

参宮橋~代々木~信濃町~赤坂見附~桜田門~馬場先門~東京駅八重洲口

山手線の内側(旧東京市内)の交通は公営で行うといういわゆる「市営モンロー主義」は明治の時代から採られていましたが、私鉄による域内への路線の申請は数多くなされてきました。陸上交通事業調整法が終戦により効力を失った、というのが他社のエリアに進出する根拠となり、都心に直通したい私鉄各社が山手線の内側にこぞって地下鉄線を申請しました。

その一つに、東武鉄道による北千住から新橋に至る路線があり、小田急は東京駅八重洲口の先で東武鉄道線に直通する構想も持っていました。東武の新線計画は現在のつくばエクスプレスと都営浅草線を合わせたようなルートであり、小田急新線は八重洲口から先、茅場町あたりまで連絡線を設けて接続する考えだったのかもしれません。このころには新宿駅の混雑は深刻なものになっており、都心直通の新たな地下新線は必須でした。

ただ、この参宮橋からの路線も翌年には取り下げられます。

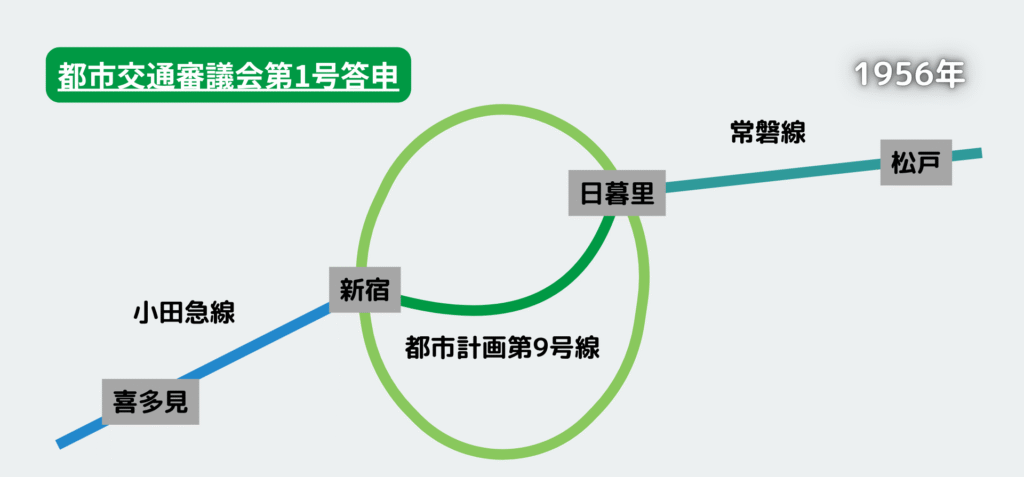

「都市計画第9号線(計画の推移)」

これは、1956年に都市交通審議会の第1号答申で「地下鉄と郊外鉄道の相互乗り入れをはかる方針」が示されたためで、各民鉄とも山手線の内側に乗り入れる計画を取り下げることになりました。

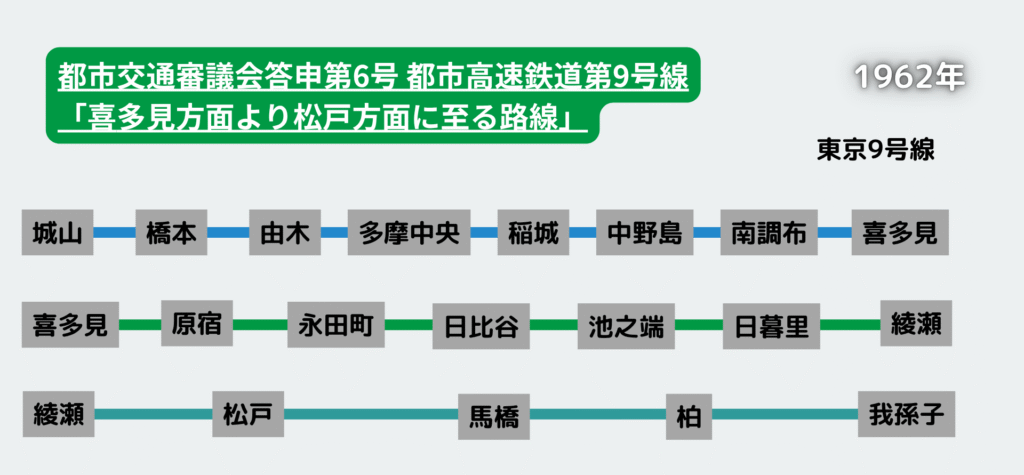

小田急線の都心乗り入れに対応する地下鉄は営団地下鉄によって建設されることになります。「都市計画第9号線」と呼ばれました。9号線(千代田線)は国鉄常磐線と小田急線の輸送力増強を意図して計画された路線です。常磐線側は国鉄の「第二次五ヵ年計画」のもと、国鉄単体では需要に対応しきれないとして、営団地下鉄による「都心から日暮里を経て松戸方面へ至る路線」が構想されました。

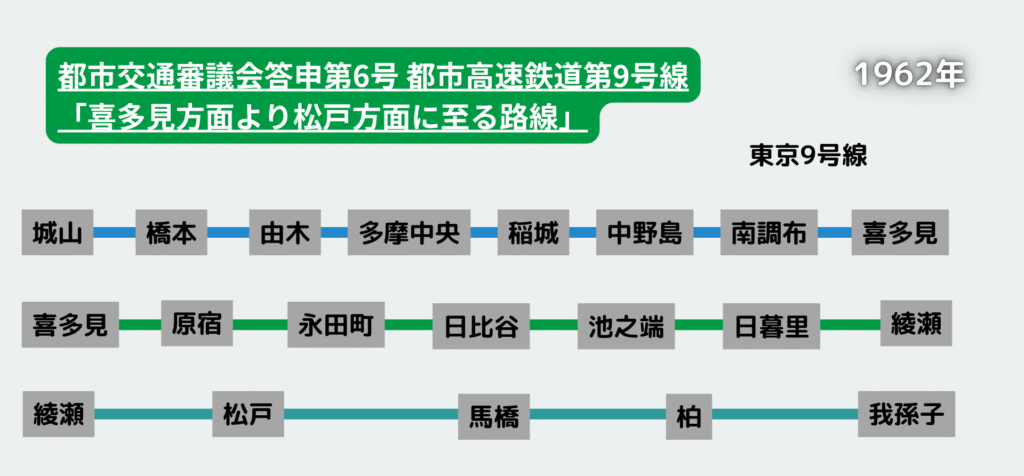

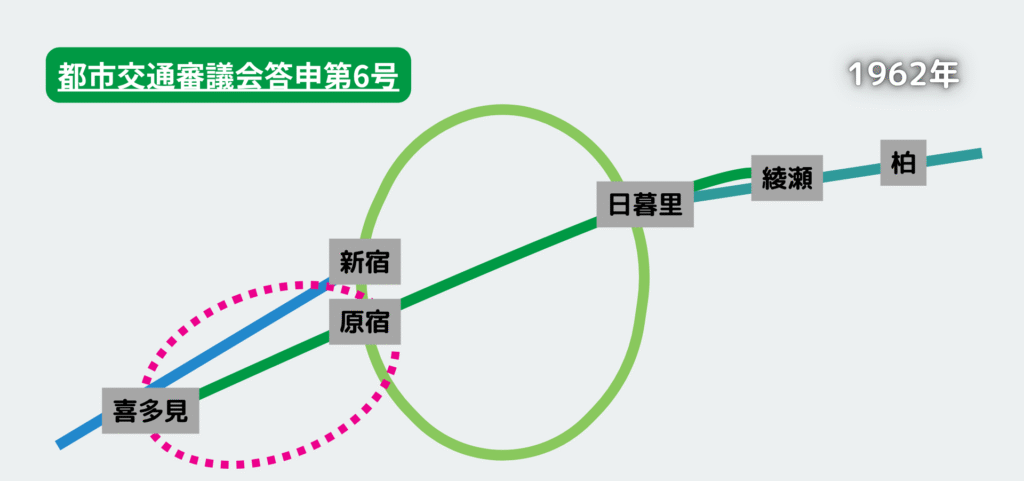

1962年の都市交通審議会答申第6号では、「喜多見方面より原宿、永田町、日比谷、池之端及び日暮里の各方面を経て松戸方面に向かう路線」としました。つまり、千代田線はもともとは喜多見から小田原線と別ルートで原宿方面に向かう予定でした。

喜多見~代々木上原~原宿~永田町~日比谷~池之端~日暮里~綾瀬

ただ、そうすると小田原線の南側の需要を営団に奪われるか、小田急がその新線を建設する場合は、都市部であるために用地買収や建設にお金がかかりすぎるということで、より新宿駅の近くで分岐するよう議論されました。

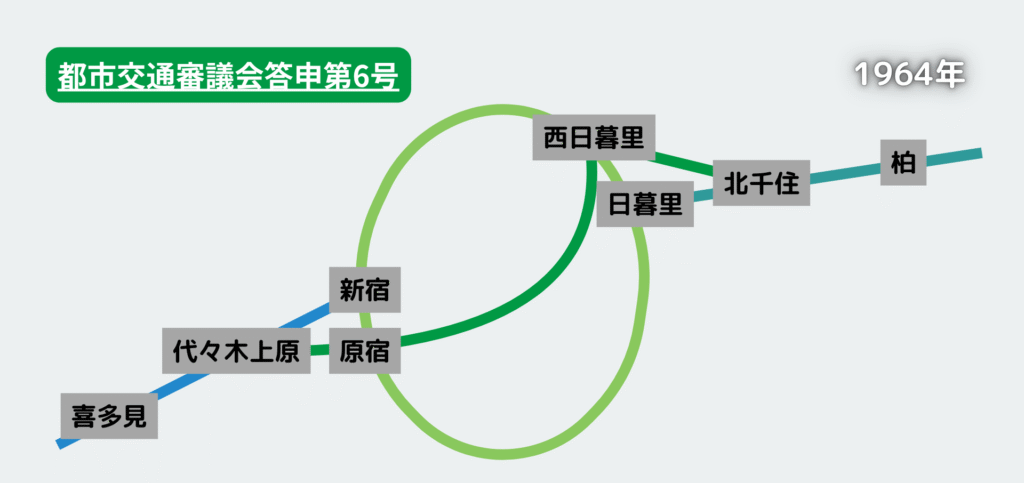

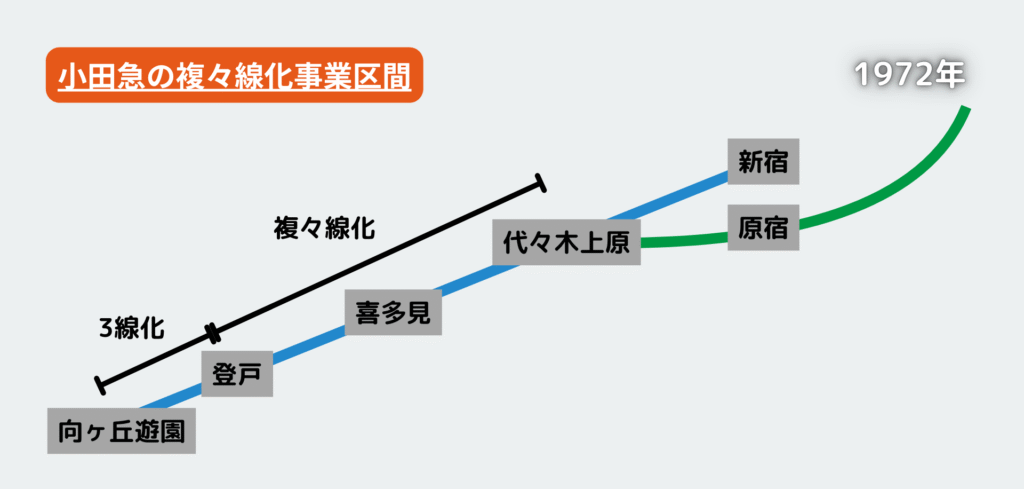

1964年の改訂では、常磐線側では西日暮里を経由して北千住で常磐線に接続し、あとは常磐線を複々線化すること、小田急線側では代々木上原を接続駅とし、喜多見までは小田急線を複々線化することが示されます。

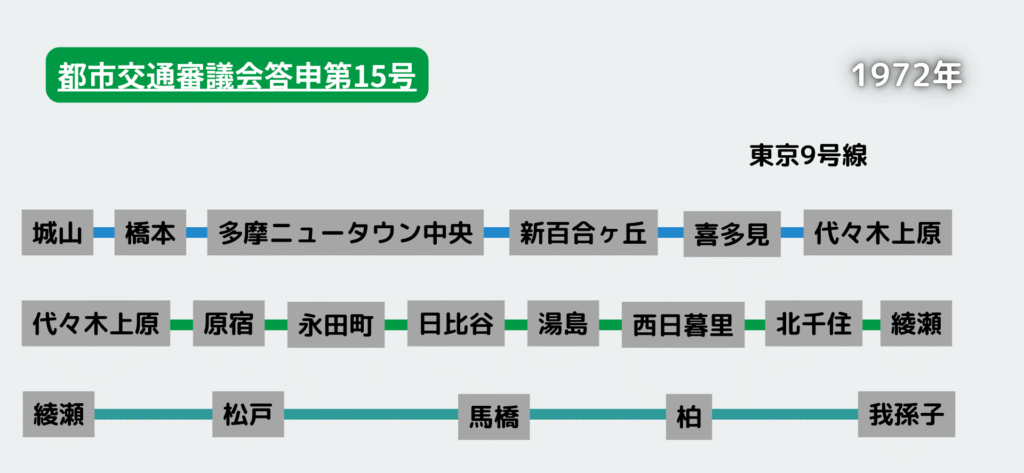

1972年の都市交通審議会答申第15号では、小田急線側に橋本~多摩ニュータウン中央(多摩中央)~新百合ヶ丘~登戸~喜多見間が加えられました。こうして現在に至る9号線(小田急多摩線、東京メトロ千代田線、JR常磐線)が誕生します。

橋本~多摩ニュータウン中央~新百合ヶ丘~喜多見~代々木上原~原宿~日比谷~湯島~西日暮里~綾瀬

また、複々線区間は現在では登戸まで伸ばされました。

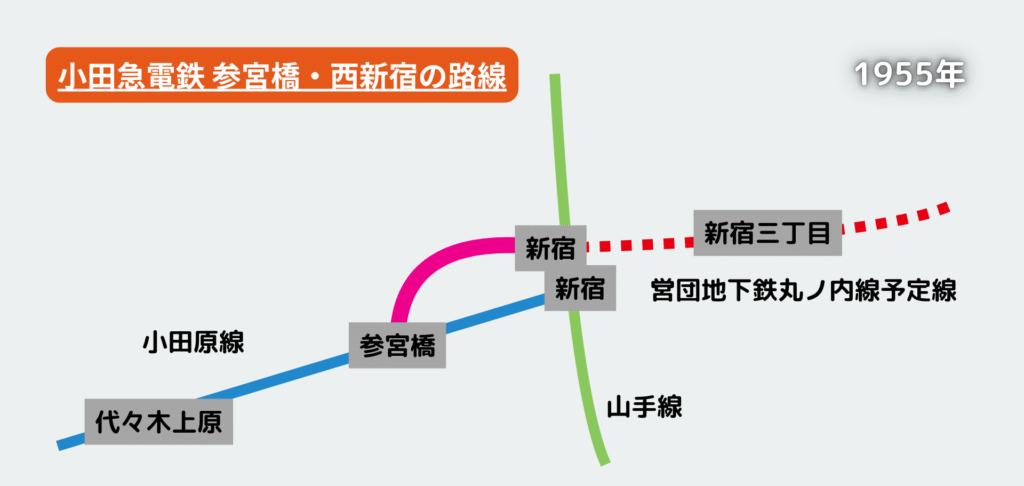

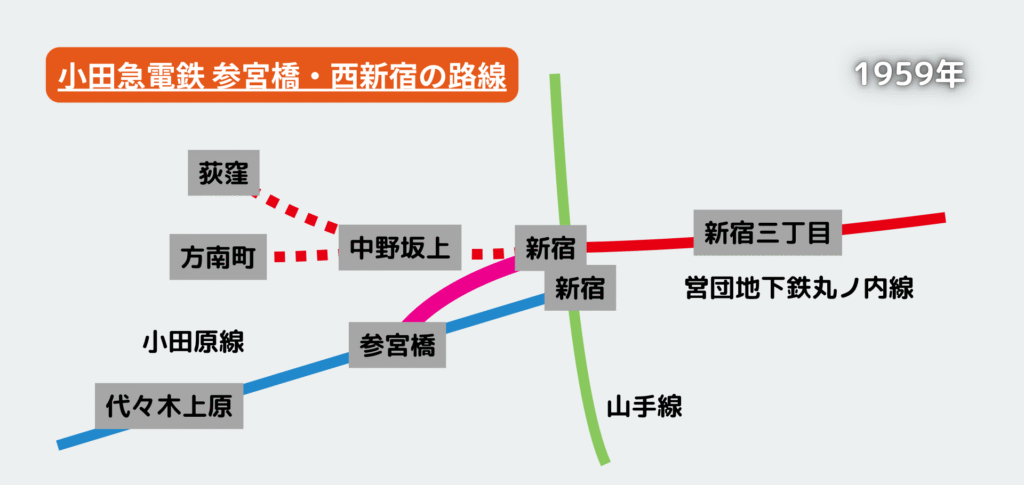

「小田急電鉄 参宮橋から西新宿までの路線(地下鉄線)」

再び時間を遡りましょう。小田急では高度経済成長期に入るに伴い、沿線人口が増大します。行楽客も多い小田急線は、新宿駅の混雑が大きな課題となりました。参宮橋から東京駅八重洲口までの路線を申請した前年の1955年、同じく参宮橋から西新宿に至る短い地下新線を申請します。既存の線路と合わせて複々線とし、混雑に対応する構想です。当時すでに丸ノ内線(都市計画第4号線)が中野富士見町まで計画されており、開業すれば地下で丸ノ内線との連絡がスムーズになる見込みでした。

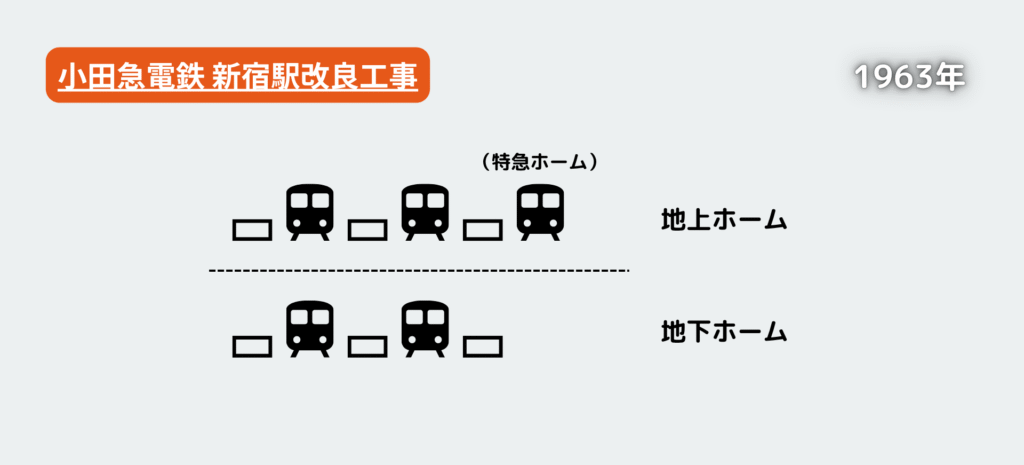

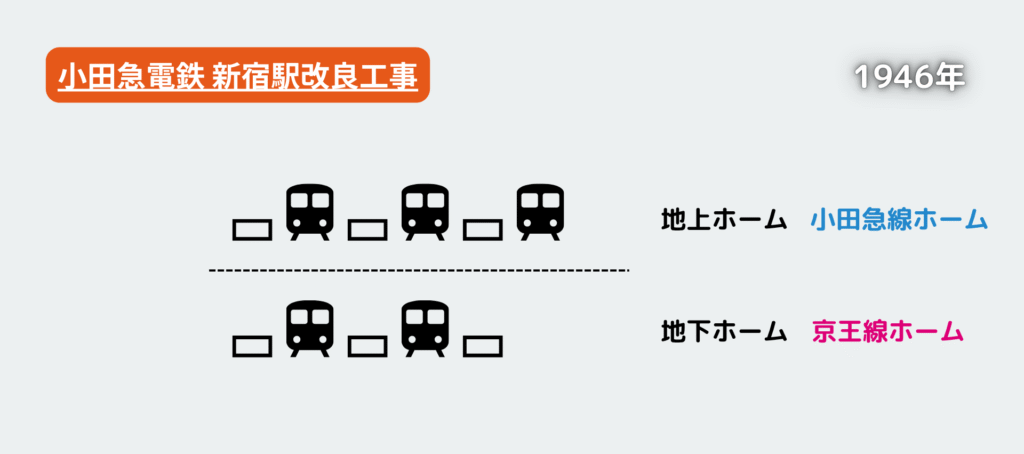

しかしその後、新宿駅の大改良工事を行うこととなり、小田急は地上3線、地下2線の計5線の2階建ての駅を、1963年に完成させます。

改良工事自体は大東急時代の1946年から構想されており、当時は小田急線が地上3線、京王線が地下2線を使用するという立体構造の計画でした。現在まで続く2階建てのホームは、終戦の翌年にはすでに構想されていたのです。工事の際にそれまで存在した小田急線と国鉄線の連絡線は廃止されました。

参宮橋から西新宿までの路線は、千代田線との接続が決まった後の1968年になって取り下げられました。丸ノ内線は1959年に新宿まで開業し、その後、荻窪まで路線を伸ばしています。

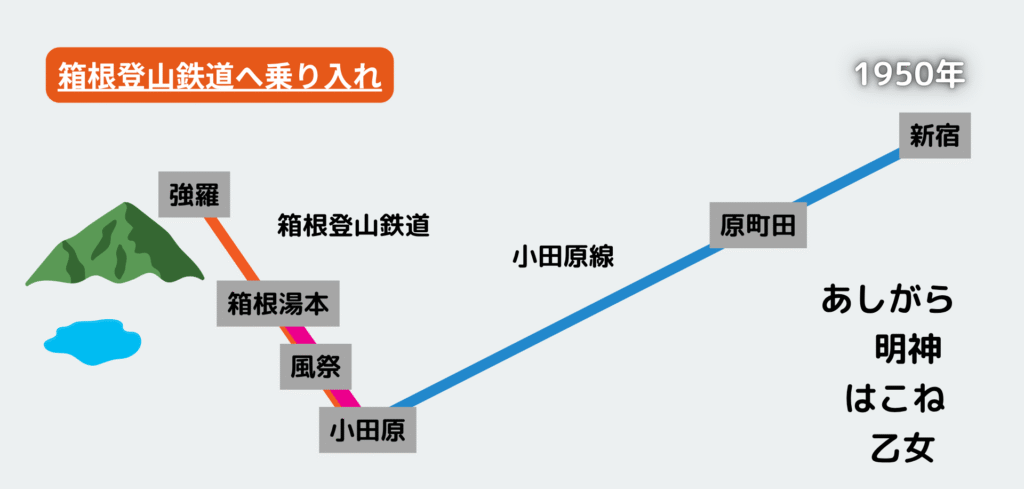

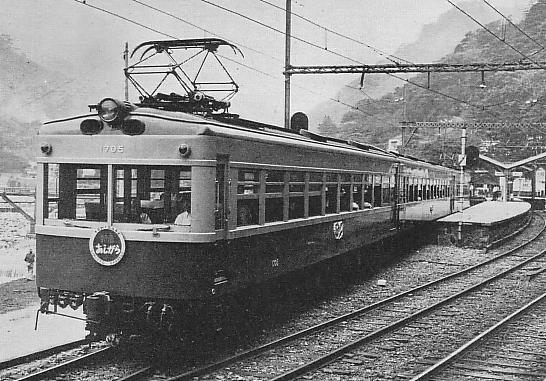

「小田急電鉄 箱根登山鉄道への乗り入れ」

続いて戦後の小田原方の路線計画を見ていきましょう。再び時代を遡った1950年、小田急電鉄は箱根登山鉄道の箱根湯本まで乗り入れを開始します。「あしがら」「明神」「はこね」「乙女」という愛称の特急列車が毎日運転され、人気を博しました。

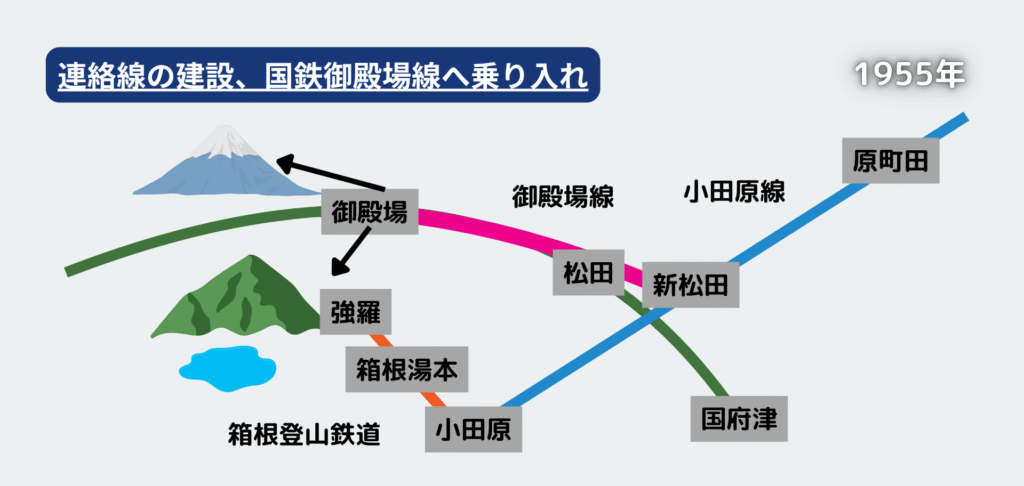

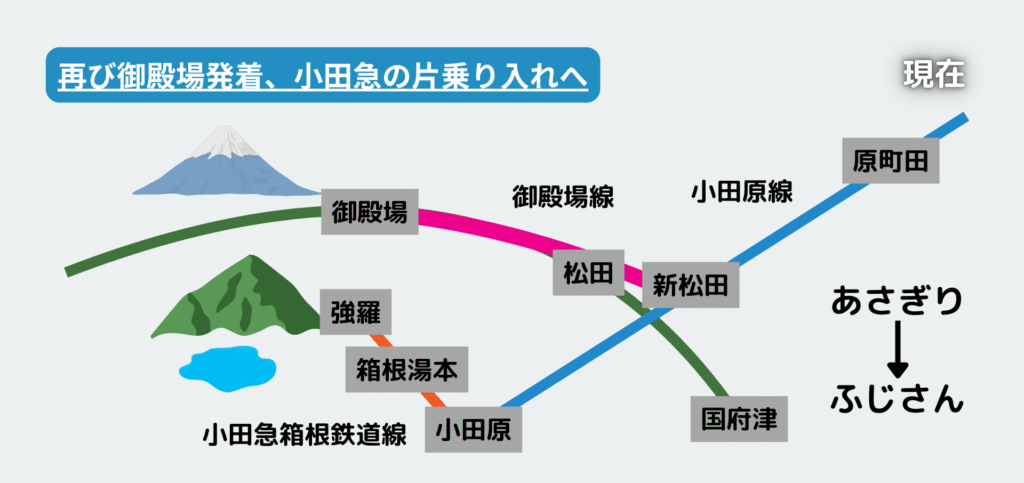

「小田急電鉄 御殿場線への乗り入れ」

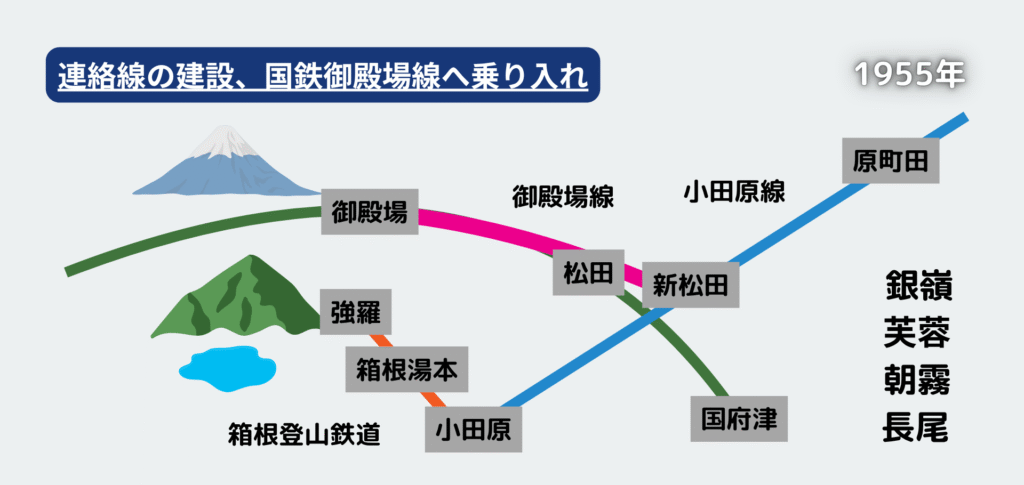

1955年には、新松田~松田間の連絡線が完成し、国鉄御殿場線への直通運転を開始します。これは、富士山麓への観光アクセスの開拓と、箱根の北側からの新たな観光ルートを開発する目的でした。

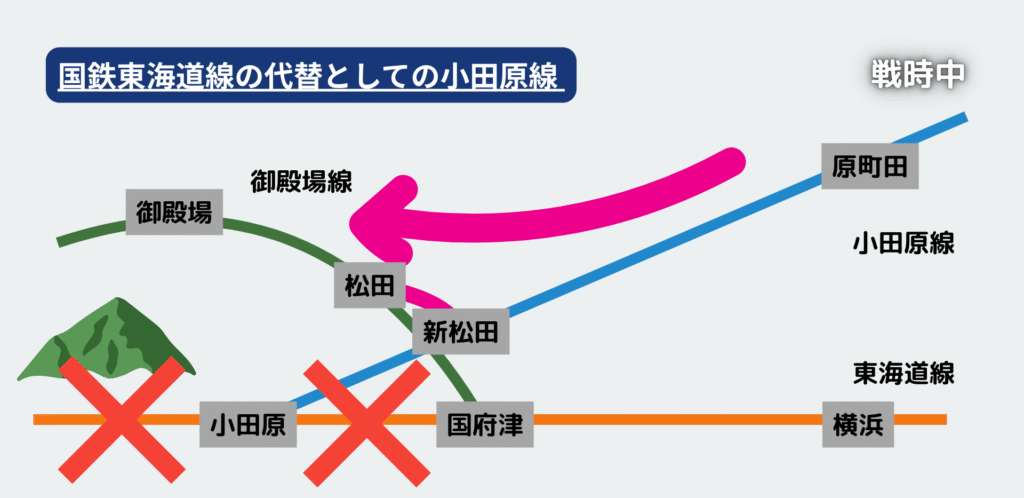

連絡線は、もともとは戦時下に、海沿いで攻撃に弱いと目された東海道線の代替として小田原線を用いる構想があり、小田原線を御殿場線に接続させて沼津方面に繋ぐ目的で、線路用地が確保されていました。

終戦を迎えて工事は止まりましたが、大東急からの独立後、路線網の拡大に積極的だった小田急は、御殿場駅まで乗り入れることを目的に、連絡線を完成させます。当時は御殿場線が非電化だったため、新たに気動車を開発して、「銀嶺」「芙蓉」という愛称の「特別準急」を運行しました(のちに「朝霧」「長尾」が追加)。御殿場線内も小田急の乗務員が乗務しました。東海道線の混雑緩和というメリットもありました。

「小田急電鉄 沼津から湯ヶ島までの路線」

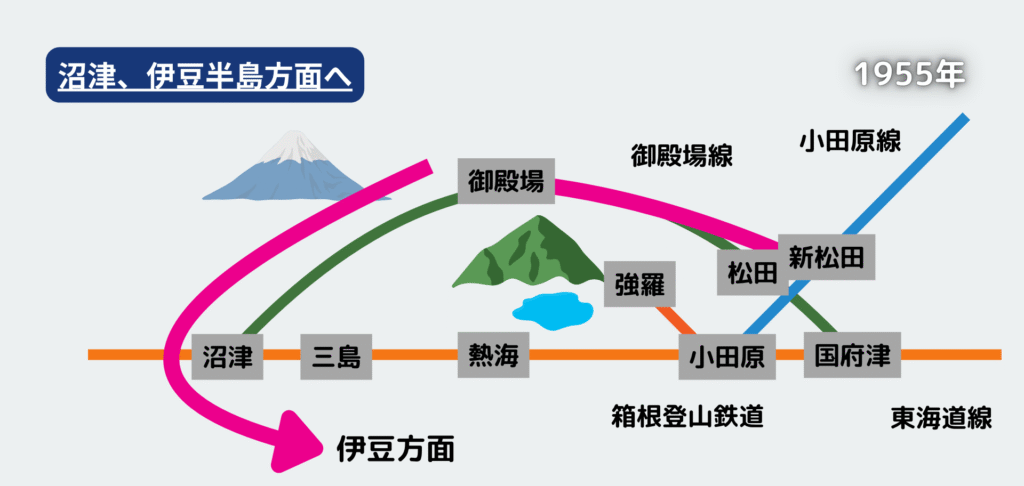

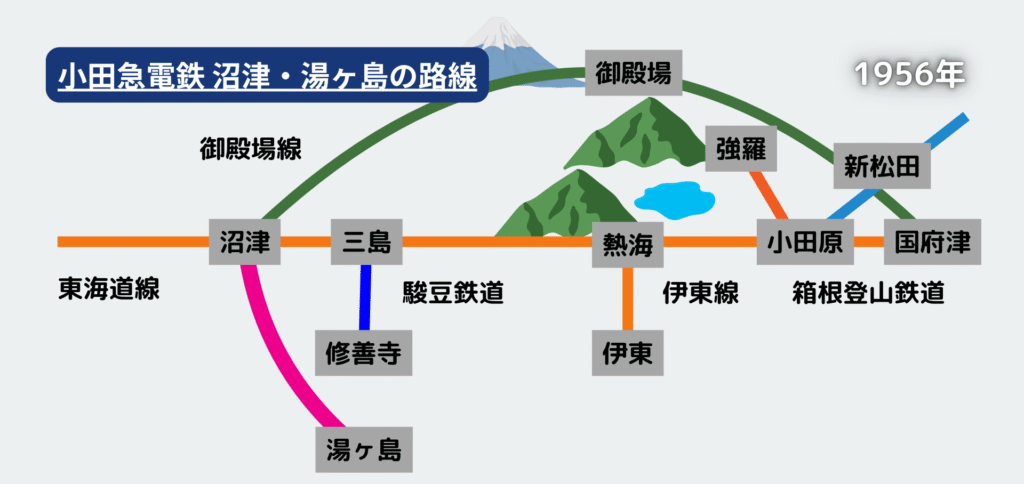

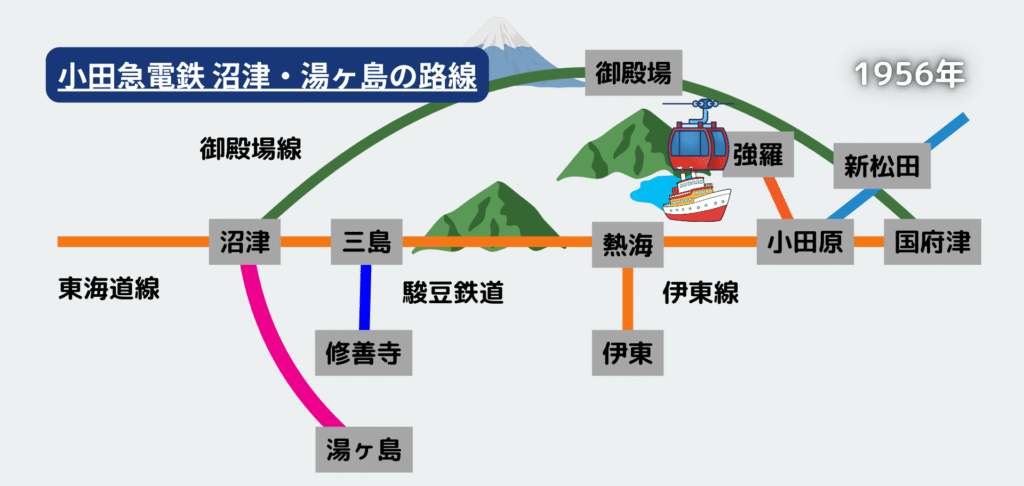

御殿場への乗り入れを果たすと、小田急はすぐにその先の開発も考えます。御殿場線の乗り入れを沼津まで延長し、その先に小田急の新路線を建設する計画です。

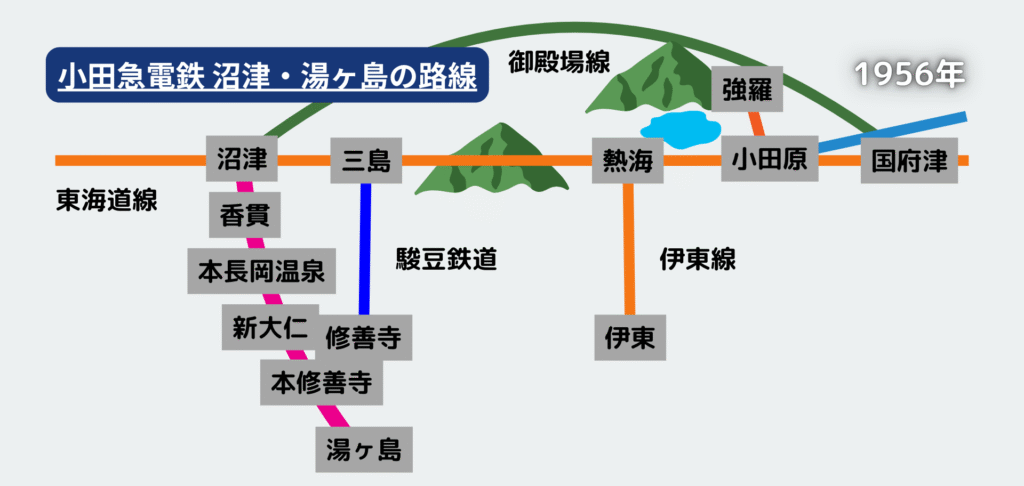

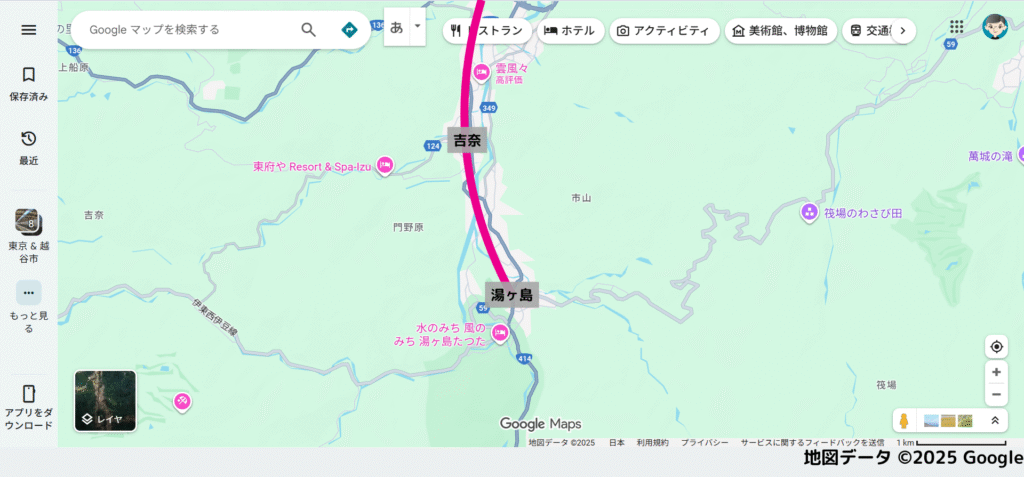

新路線は沼津から伊豆半島を進み、温泉地の湯ヶ島までを結ぶ計画で、1956年に申請されました。

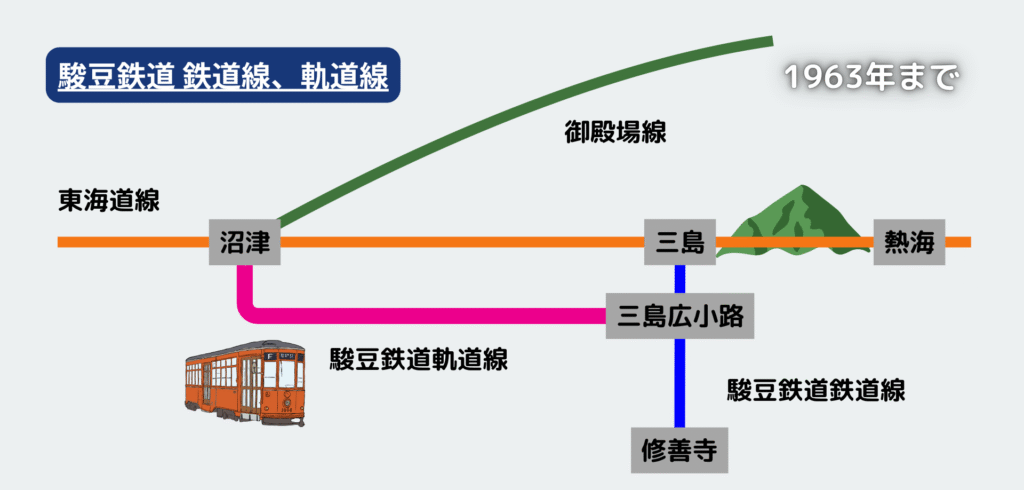

これは、小田急グループと西武グループとのいわゆる「箱根山戦争」において、伊豆半島における西武鉄道系の駿豆鉄道(現・伊豆箱根鉄道駿豆線)に対抗して観光開発を行うという構図でもありました。

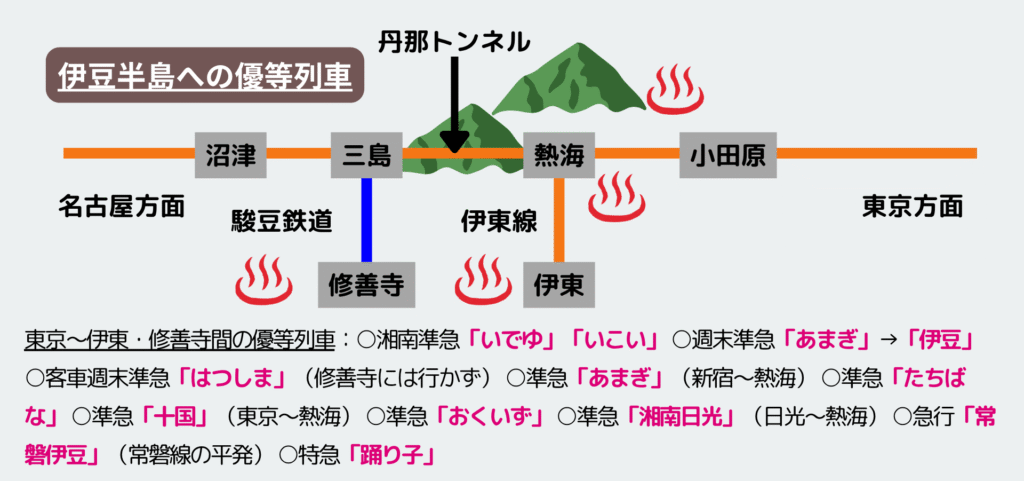

伊豆箱根方面への観光輸送は華々しく、国鉄は東京から伊東・修善寺までの準急「いでゆ」「いこい」「あまぎ」「はつしま」「伊豆」などを運行しました。「湘南準急」と呼ばれました。それらは伊東までの編成と修善寺までの編成とが併結されており、西武鉄道系の駿豆鉄道に乗り入れて修善寺まで運行されました。

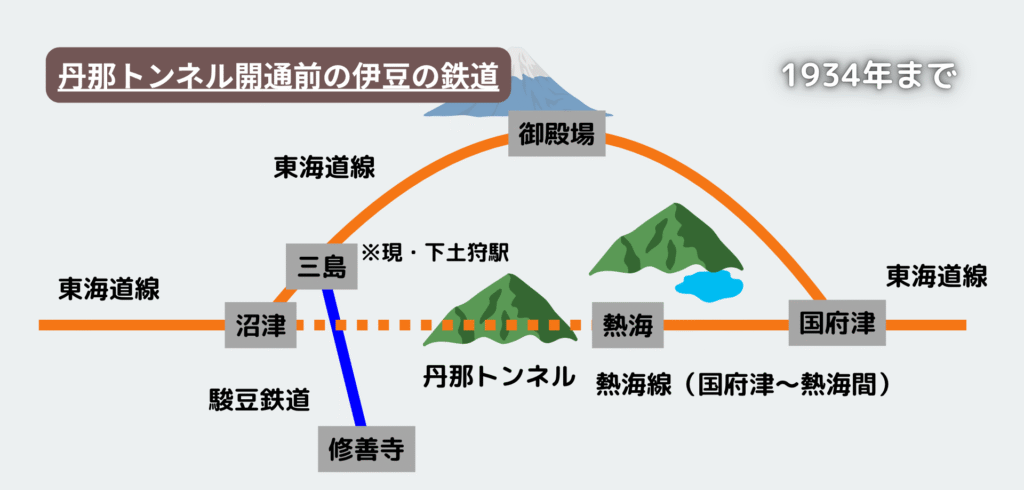

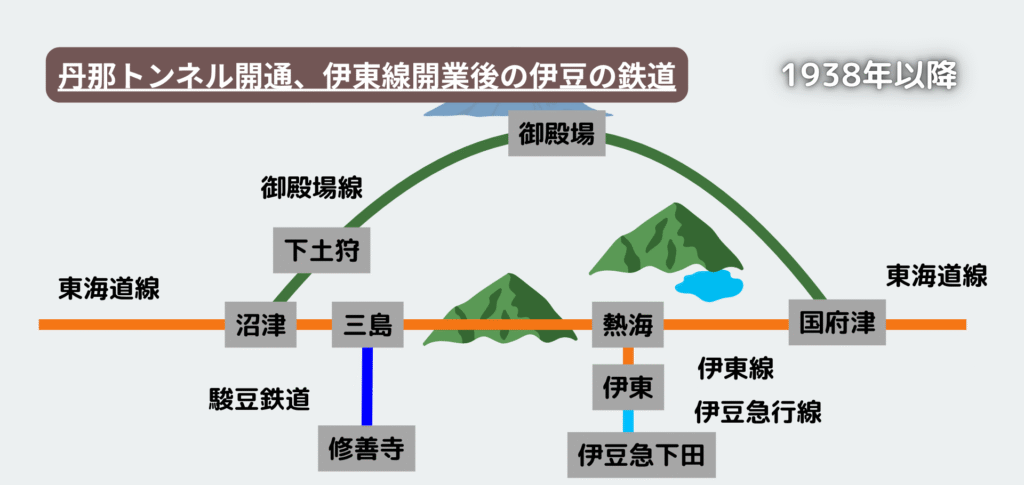

国鉄の修善寺乗り入れは、戦前の東海道線の丹那トンネル開通前から、現在の御殿場線経由で行われていました。

丹那トンネルの開通前は御殿場線が東海道線であり、三島駅は今の下土狩駅の場所にありました。駿豆線は旧三島駅に直線的に乗り入れており、伊豆半島へのアクセスはこのような形になっていました。

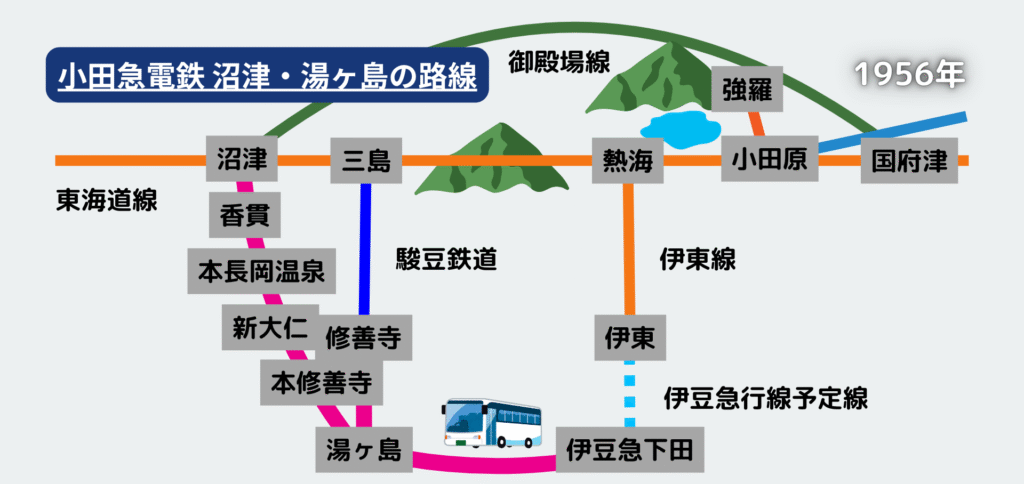

1961年に東急電鉄系の伊豆急行線が開業すると、伊東編成は伊豆急下田まで乗り入れるようになりました。

沼津湯ヶ島線は、箱根では箱根湯本までの直通特急と、ケーブルカーやロープウェイ、遊覧船による回遊ルート「箱根ゴールデンコース」を構築し、富士山麓への新ルートも開発した小田急が、伊豆半島にも触手を伸ばすという計画です。

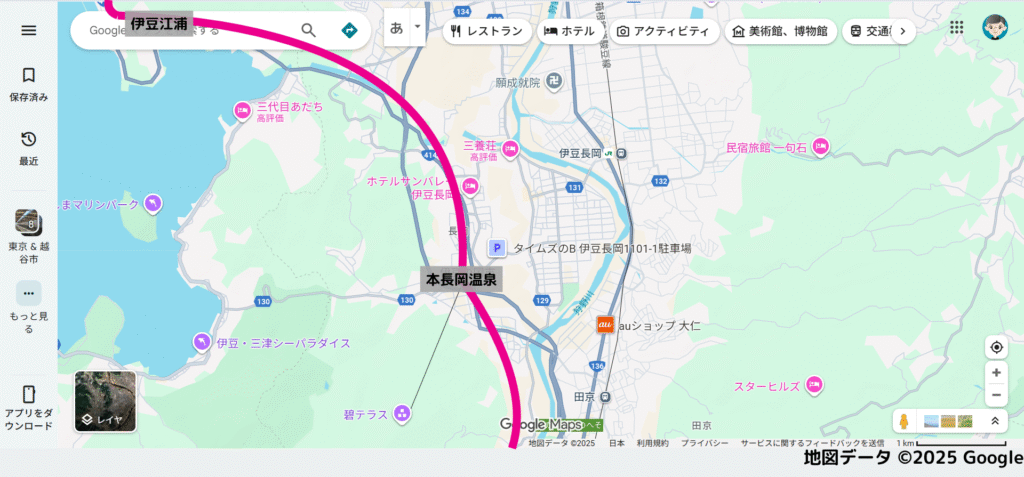

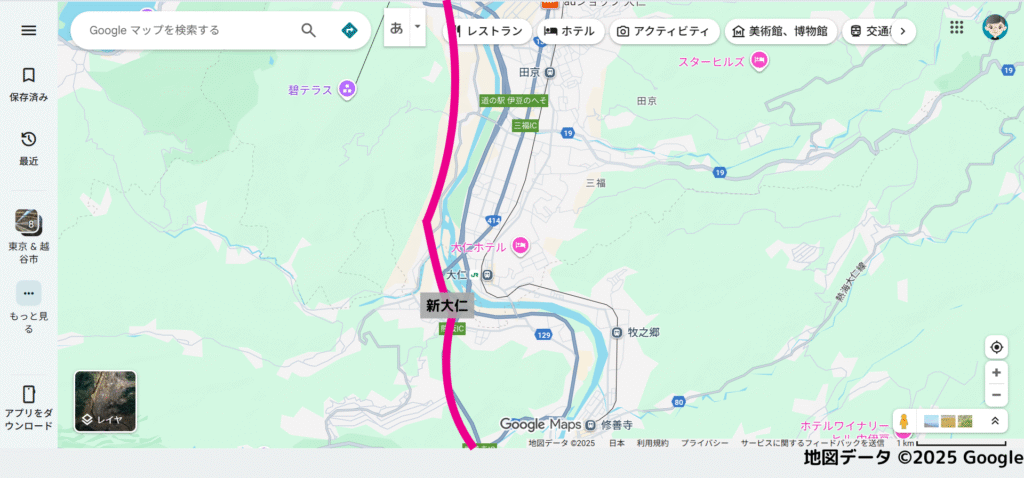

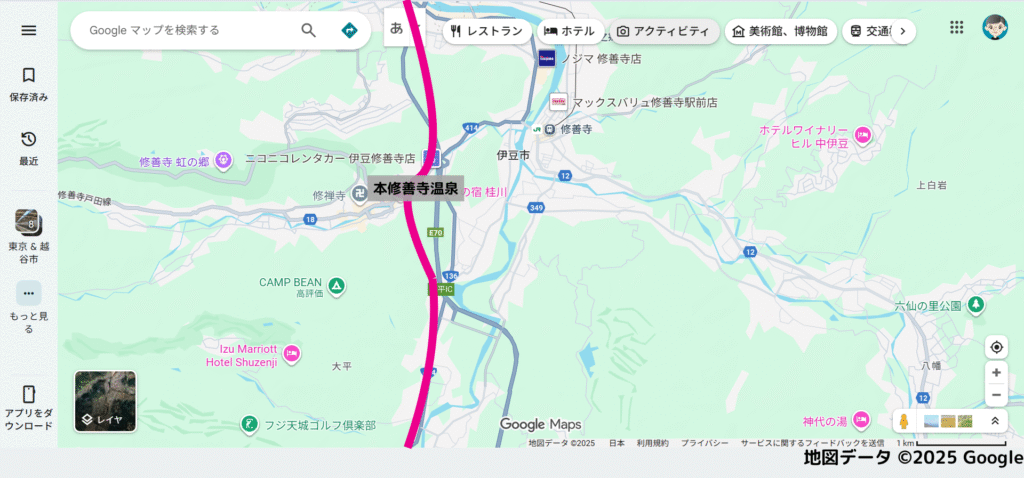

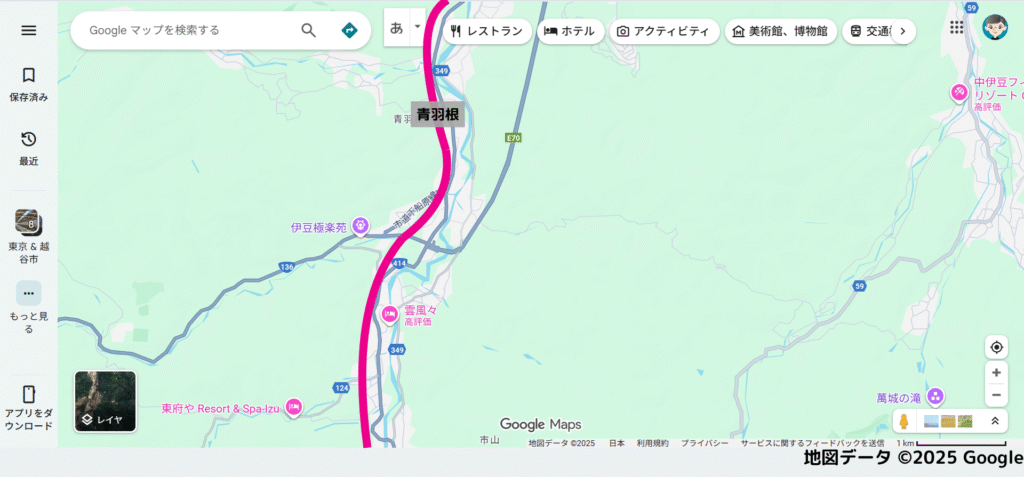

駿豆鉄道が三島からまっすぐ南下するのに対し、小田急の新線は、沼津駅から海岸沿いを南下して、江浦から半島内部に入り、長岡、大仁、修善寺、船原、吉奈などを経由して、湯ヶ島温泉に至る計画でした。現在の国道414号線とほとんど同じ経路です。駿豆鉄道と同じ、単線の電化路線の予定でした。途中、大仁や修善寺を通るという、駿豆鉄道と真っ向からぶつかる計画でした。

沼津~千木~香貫~島郷~伊豆江浦~本長岡温泉~新大仁~本修善寺~青羽根~吉奈~湯ヶ島

ちょうど東急電鉄が伊豆急行線を計画していたため、湯ヶ島から下田までをバスで結ぶなどして環状の観光ルートを構築する構想もあったようです。道が険しく、当時は道路網が貧弱だった地元自治体は新路線を歓迎しました。なお、駿豆鉄道にも湯ヶ島延伸の計画があったようです。

また、沼津駅前からは駿豆鉄道の軌道線が三島まで結んでおり、沼津から修善寺に至るルートを有していました。

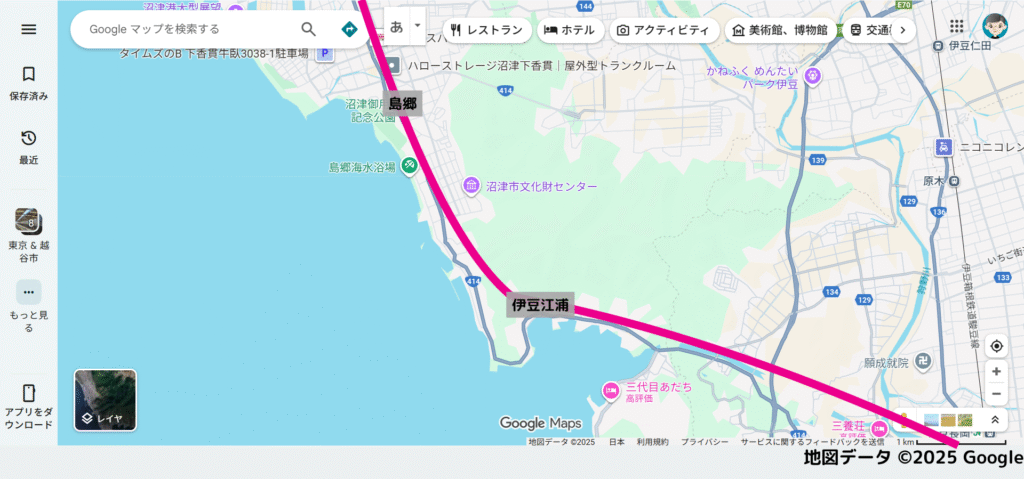

経路は、沼津駅を西側に出ると、当時存在した国鉄沼津港線(東海道線貨物支線、蛇松線)と並走し、最初の停車駅である千本駅に停車します。千本駅は沼津市立第二小学校付近に建設される予定でした。千本を出ると、沼津港線の沼津港駅を過ぎて、港大橋付近で狩野川を渡り、香貫地区に入って香貫駅に停車します。香貫駅はおそらく現在のセブンイレブン沼津下香貫南店あたりに計画されていたものと思われます。

その後、南下して沼津御用邸付近に島郷駅を設置します。島郷海水浴場へのアクセスも可能です。さらに南下して獅子浜で進路を変えて、江浦に進み、伊豆江浦駅を設置します。

その後は狩野川放水路に沿って内陸部に進み、長岡町に入ります。現在伊豆の国市役所があるあたりに本長岡温泉駅が計画されました。駿豆鉄道伊豆長岡駅よりも温泉街に近い場所です。ここからは狩野川を挟んで駿豆鉄道と修善寺まで並走します。

本修善寺温泉を出ると、大仁町に入り、新大仁に停まります。新大仁駅は駿豆鉄道大仁駅の川向に設置される予定でした。

新大仁を出ると山をトンネルで抜けて桂川沿いの修善寺温泉郷の入り口に出ます。大正期に建設された駿豆鉄道に対し、戦後になって計画されたこの沼津湯ヶ島線はより高規格で建設できる見込みでした。小田急は駿豆鉄道の修善寺駅に対して、圧倒的に温泉街に近い場所に、本修善寺温泉駅を設置する計画でした。

本修善寺温泉を出ると、桂川を渡り、再びトンネルで山を越えて、狩野村、中狩野村と進みます。青羽根地区に青羽根駅が設置される予定でした。おそらく伊豆市立天城小学校のあたりです。

上狩野村に入り、門野原地区に今度は吉奈駅が予定されました。狩野村にそそぐ吉奈川沿いにある吉奈温泉郷へのアクセス駅です。吉奈を出ると最後に狩野川を渡り、湯ヶ島に入ります。

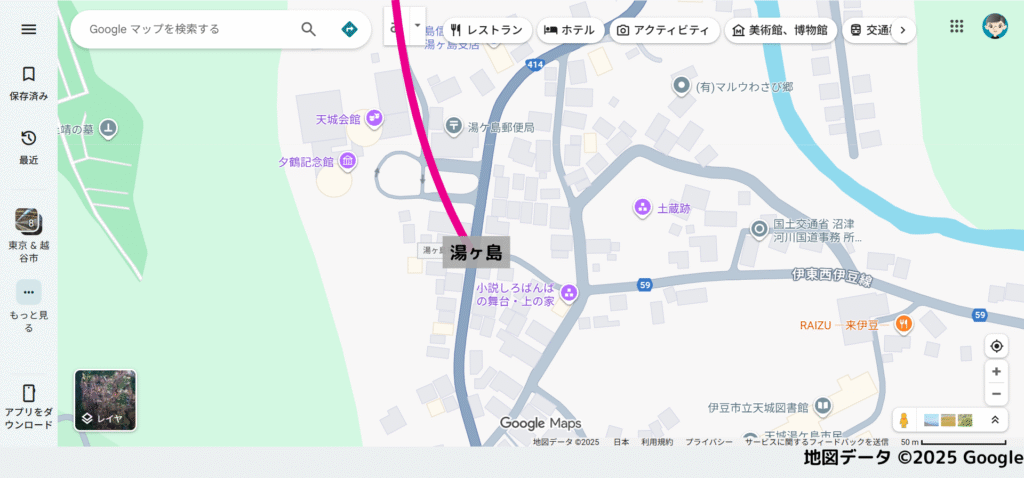

現在の414号線と伊東西伊豆線の交差点付近に湯ヶ島駅が設置される予定でした。

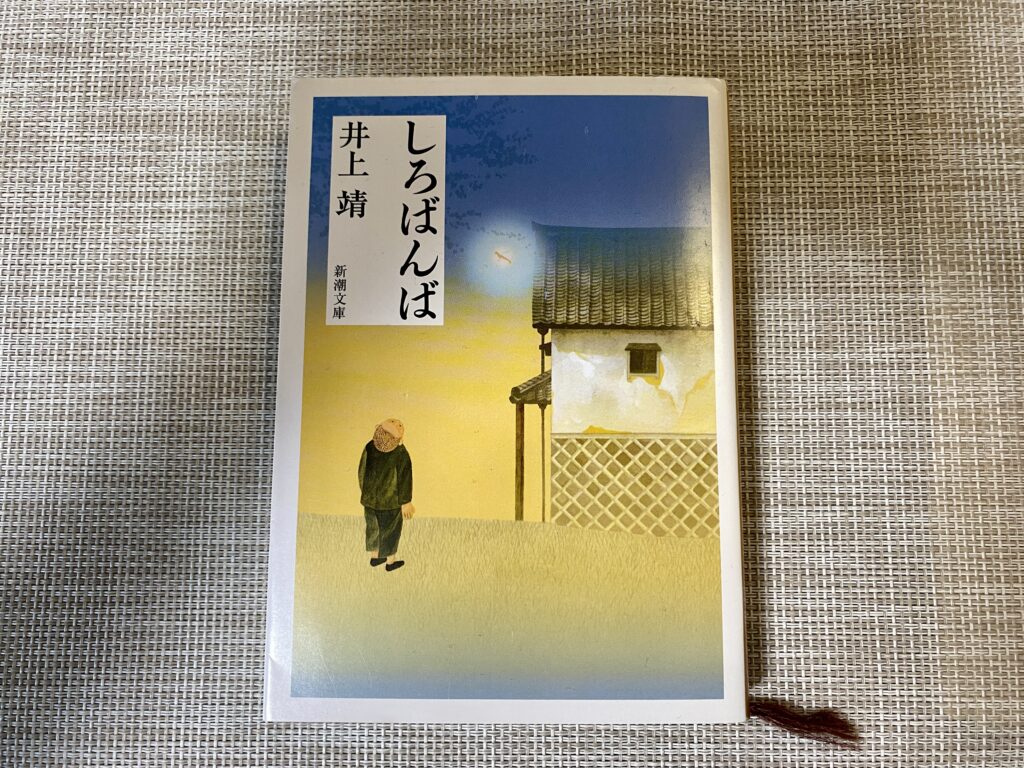

湯ヶ島といえば井上靖の小説『しろばんば』の舞台であり、発表されたのもこの小田急新線が計画された1960年代でした。文中では大正期の駿豆鉄道の様子が伺えます。

残念ながらこの伊豆半島における小田急新線は、御殿場線の電化の年である1968年に取り下げられました。

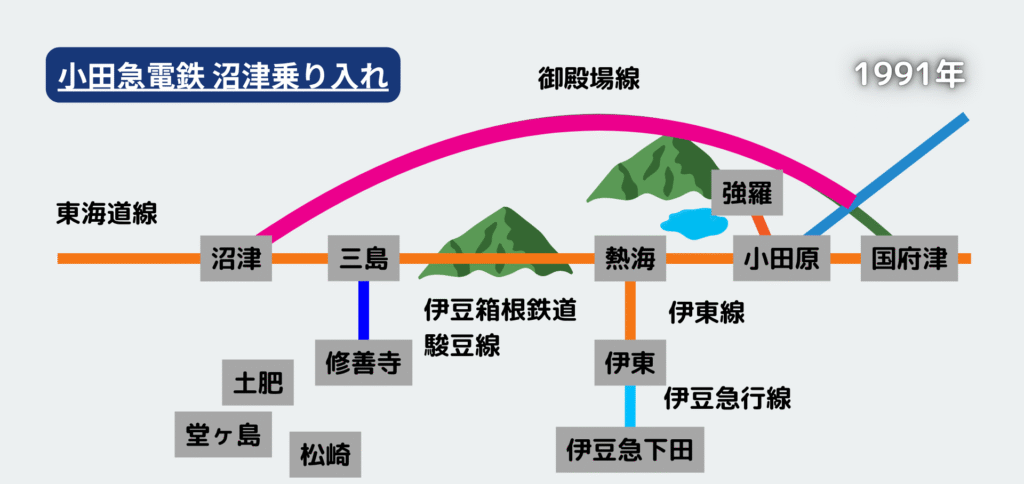

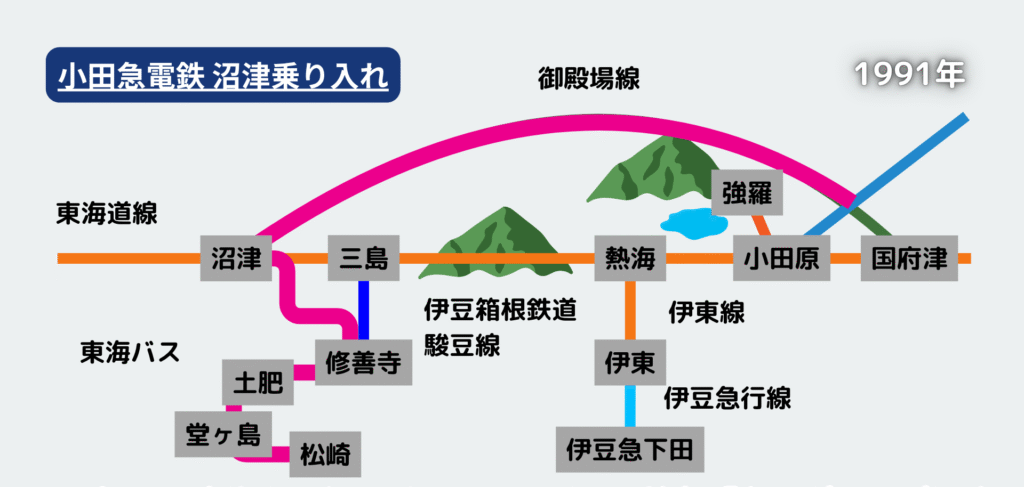

「小田急電鉄 沼津乗り入れ」

その後、沼津までの乗り入れはJRの時代になってから実現します。御殿場線沿線の要望や交換設備の新設などもあり、1991年にJR東海との相互乗り入れの形で、特急「あさぎり」が沼津まで向かいました。

それに伴い、小田急グループの東海自動車が特急「あさぎり」に接続して、特急バス「スーパーロマンス号」を、中伊豆、西伊豆方面に運転、小田急による伊豆アクセスを強固なものにしました。温泉客のほかにゴルフ客も多く訪れました。沼津駅から修善寺、土肥、堂ヶ島、松崎まで結ぶ路線でした。

現在は相互乗り入れから再び小田急の片乗り入れに戻り、新宿~御殿場間を3往復しています。戦時中に軍事目的で始まった連絡線が、戦後の観光開発における足掛かりとなり、今に至るまで定着しています。

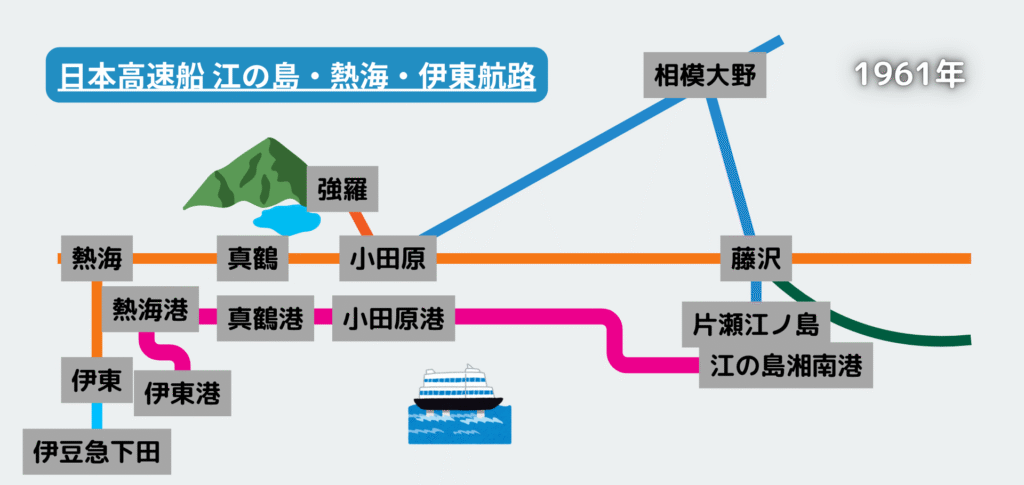

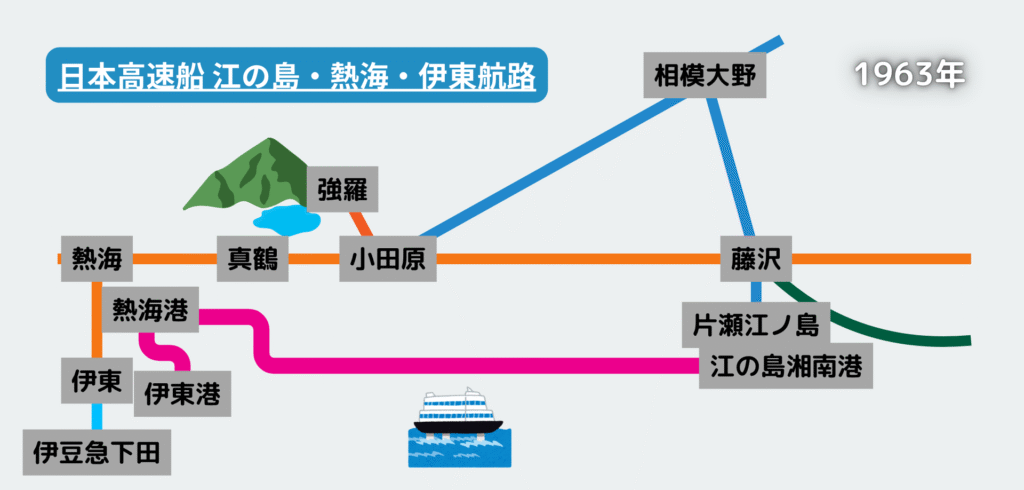

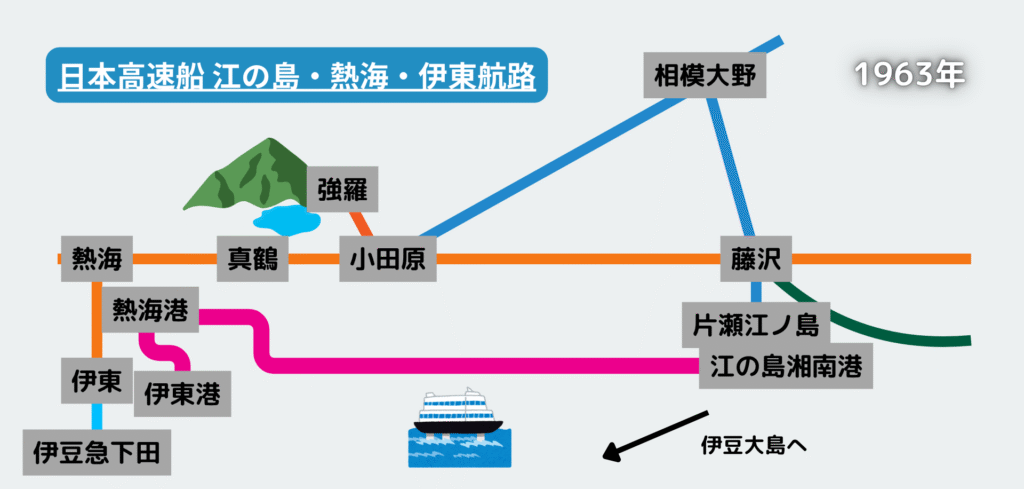

「日本高速船 江の島・熱海・伊東航路」

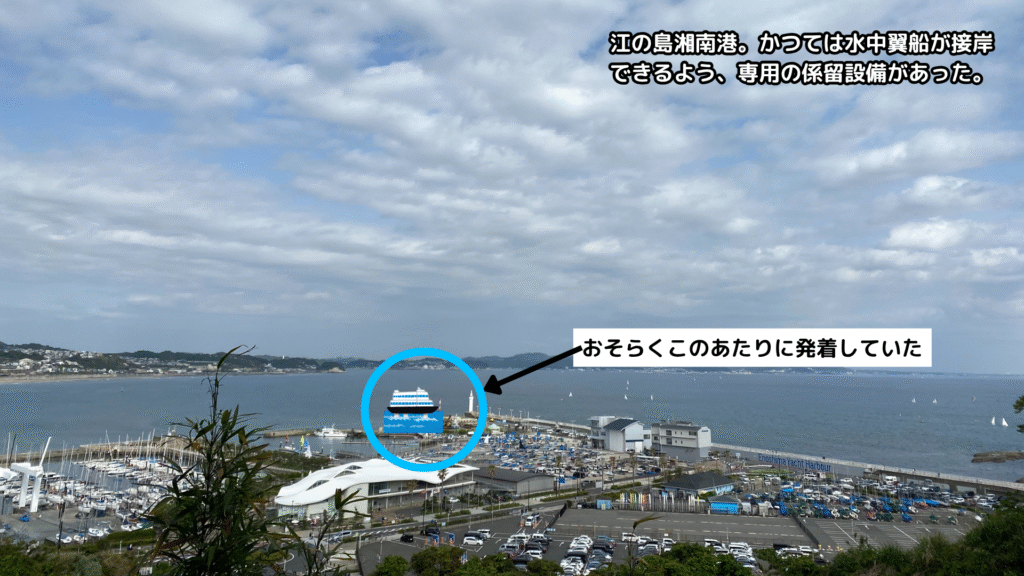

1960年代は、小田急が海にも進出した年でした。小田急の勢力下にある江の島と箱根、そしてホテルなどの観光開発を進めてきた熱海、真鶴を、水中翼船によって結ぶルートを計画します。江の島から小田原、真鶴、熱海に寄港して伊東まで至る航路を1961年に申請しました。

その後、水深などの問題から寄港地を熱海のみとし、1963年に免許が下りました。そうして設立された日本高速船株式会社は1963年12月、水中翼船「わかしお丸」を就航させます。これにより、湘南、箱根、伊豆、富士山麓を回遊する一大観光コースを展開すること、そして夏場に大きく偏っていた江の島への観光客を、季節に関わらず呼び寄せることなども期待されました。すでに1950年代から江ノ島線の特急列車の運転は始まっており、「かもめ」「ちどり」「江ノ島」「かたせ」「なぎさ」「しおじ」といった列車が行楽客を運んでいました。翌1964年10月の東京オリンピックでは、ヨット競技の会場となった江の島に多くの客が訪れました。

江の島湘南港~熱海港~伊東港

1960年代は水中翼船が当時の最新鋭の旅客船として、全国で相次いで就航していた時期でした。「わかしお丸」は日立造船神奈川による新造船(大型船PT-50)で、赤と白の鮮やかなカラーリングだったようです。江の島~熱海を45分、熱海~伊東を15分で結びました。

水中翼船:推進時に発生する水の抵抗を減らす目的のため、船腹より下に「水中翼」と呼ばれる構造物を持つのが特徴。

ヨットハーバー施設の江の島湘南港はこの時にできました。1965年には東海汽船が江の島湘南港から伊豆大島までの定期船を就航させています。

ただ、東海道線の便利さに加えて、船の運賃の高さや欠航の多さなどから1968年には廃止となります。水中翼船の欠点として、波の影響を受けやすいこと、それゆえに乗り心地が悪いことが挙げられ、他社が離島アクセスというインフラの役割で水中翼船を運航する中で、観光輸送を主眼とした航路には向かなかったのかもしれません。

仮に海の事業が成功していれば、東海汽船のように伊豆大島などの方面にも観光開発を進めていたかもしれません。なお、東海汽船は現在も江の島~大島航路を不定期で運航しています。

鬼怒川・黒部ダムに行ってみた

鬼怒川へ

最後に、小田急電鉄の繁栄の源となった鬼怒川のダムを見にいきましょう。

特急「リバティ会津」号は、下今市まで快調に飛ばした後、かつての下野軌道がダム建設の資材を運んだ単線の線路をゆっくりと登っていきます。

まずは鬼怒川公園駅で下車。

新宿行きの特急が羽を休める駅を出て、

跨線橋を進むと、

仲附(なかつけ)の旅籠が見えてきます。これは、かつて会津西街道藤原宿にあった旅籠をここに移設したもので、時間が合えば見学が可能です。仲附とは、一人で何頭もの馬を引いたという当地の運送業者。

その旅籠の先に、鬼怒川水力電気の石碑が残されています。「鬼怒川水電創立記念碑」とある通り、創立の翌年の明治44年に建ったようです。

鬼怒川における世紀の大事業たるダムと発電所の建設により、今市や藤原の町は未曽有の好景気を迎えました。一方で、常に数千人が昼夜を問わず劣悪な環境で工事に従事したため、多くの犠牲者が出ました。

アクセス:東武鬼怒川線鬼怒川公園駅より徒歩すぐ

駅前に戻り、続いて乗車するのは日光市営バス。

45分ほど山道を揺られ、「観光ドライブイン」というバス停で下車します(「黒部」の方が近かった)。

馬頭尊にご挨拶し、

道を戻ると、黒部ダムが見えてきました。

訪れた日は、なんと水がほとんどない状態。バスの運転士さんによると、こんなのは初めてとのこと。

アクセス:日光市営バス「鬼怒川温泉女夫渕線」に乗車し、「黒部」バス停で下車。現金のみ。予約不要。(日光市営バスHP:https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/7/1032/4/rosenbus/7880.html)

さて、この黒部ダムは明治44年に着工し、翌年の大正元年に竣工、110年以上の長きにわたって発電に使われてきました。

現在の洪水吐ゲートは昭和41年に建て替えられたものです。8門のゲートが並んでいますが、かつては22門もあったそうです。これは、当時の技術では水圧に耐えうる広いゲートを作るのは難しかったから。

黒部ダムの改修記念碑がありました。これは昭和62年からの大規模な改修工事を記念したもので、ゲートの巻き上げ機の一部だった歯車が展示されています。

改修前の写真には、数多くのゲートがあることがわかります。

改修工事では洪水吐ゲートや水圧鉄管が新設されましたが、ダムのエプロン部のこの湾曲した形は残され、切り石を人力で並べて作った当時と変わらない姿を見ることができます。石と石の間や表面は苔むして味があります。

この黒部ダム自体には発電設備はなく、貯水池としての役割で、水はここから山中の逆川ダムを経由して、鬼怒川温泉にある下滝発電所に送られます。

この日本初の発電用コンクリートダムである黒部ダムは、日本の電気の歴史において重要なだけでなく、地域の歴史を語る上でも重要な存在です。黒部ダムに貯水したことで、鬼怒川の黒部から下滝までの川床が下がり、結果として多くの源泉が発見され、今日に至る鬼怒川温泉の発展に繋がりました。鬼怒川温泉への客は、かつて黒部ダムの建設に使われた線路によって運ばれ、箱根に比肩する関東の温泉地としての地位を築きます。

再び市営バスに乗って戻ります。近隣のより大きく新しいダムに囲まれて、静かな佇まいを見せる黒部ダムでしたが、歴史を思えば注目されて然るべき存在です。

ぜひ訪れてみてください。

鬼怒川水力電気隅田変電所へ

別日に今度は東京・東尾久にある、かつての鬼怒川水電隅田川変電所(現・東京電力パワーグリッド尾久変電所)を見にいきました。

隅田川変電所は京成本線新三河島駅から徒歩すぐ。

変電所に当時の面影はないようですが、かつては煉瓦造りの瀟洒な建物が目を引いたそうです。

当時の建物なき今、注目すべきは変電所そのものではなく、その脇の道です。道の名は、「キヌ電通り」。Googleマップでも出てきます。

かつては賑やかな商店街で、キヌ電通りの名が至る所に掲げられていたようですが、現在は静かな住宅街の様相です。

でも歩いているうちに、「キヌ電」の名を見つけました。こうして東京・荒川区の一角に、鬼怒川水力の名が、小田急の源流たるキヌ電の名がいまも残されています。

ご覧いただきありがとうございました。間違いなどがありましたらご連絡いただけますと幸いです。

【関連記事】

画像引用

©Google「Googleマップ」

時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」(1/25000「東京首都」昭和5年測図 昭和7.6.30発行)

参考文献<書籍>

鉄道省監督局『鉄道免許・小田原急行鉄道4・昭和2年』所蔵:国立公文書館

鉄道省監督局『鉄道免許・小田原急行鉄道6・昭和5~7年』所蔵:国立公文書館

運輸省鉄道監督局民営鉄道部監理課『免許・小田急電鉄・昭和43~44年』(昭和43年09月24日)所蔵:国立公文書館

今尾恵介『地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み 関東1 東急・小田急』白水社

小田急電鉄株式会社社史編集事務局編『小田急五十年史』小田急電鉄

小田急電鉄株式会社社史編集事務局編『小田急75年史』小田急電鉄

中村建治『東京 消えた! 鉄道計画』イカロス出版

参考文献<ウェブサイト>

小田急電鉄ホームページ「会社小史・略年表」(https://www.odakyu.jp/company/history/)

東急・東急電鉄公式サイト「東京急行電鉄50年史」(https://www.tokyu.co.jp/history/history_50/)メトロアーカイブアルバム「千代田線建設史」(https://metroarchive.jp/content/ebook_chiyoda.html/)

国土地理院ウェブサイト (https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html)

時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」(https://ktgis.net/kjmapw/index.html)

日光所記 ~ちょっと深めな日光史~「鬼怒川水力電気 02 (工事の起工)」(https://nikkohistories.info/kinugawasuiden02/2635/)

東京電力リニューアブルパワーホームページ「栃木県 黒部ダム(くろべだむ)」(https://www.tepco.co.jp/rp/business/hydroelectric_power/mechanism/dam/list/kurobe.html)

一般財団法人日本ダム協会 ダム便覧2025「《このごろ》黒部ダムが生んだ大手私鉄」(http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranB/Konogoro.cgi?id=485)

東洋経済オンライン「小田急線の起源は『まぼろしの丸ノ内線』だった 転機迎えた地下鉄の意外な過去とその歴史」(https://toyokeizai.net/articles/-/307550?page=4)

乗りものニュース「小田急は東京駅に乗り入れるつもりだった 知られざる戦後の都心直通構想」(https://trafficnews.jp/post/80485)

素浪人・サンダルニャーゴの日々「東京回想・未成線 戦後免許交付された路線(未成)・小田急電鉄編。」(https://ameblo.jp/sandal-nyaago/entry-12666685178.html)

北山敏和の鉄道いまむかし「利光鶴松と小田急電車(首都圏の鉄道史4-2)」(https://ktymtskz.my.coocan.jp/nakagawa/odakyu2.htm)

相武電鉄上溝浅間森電車庫付属資料館「相武電鉄の歴史 第3部 夢を継ぐもの、伝えるもの 2章.その後の鉄道計画 ~ 戦前編.相武電鉄解散後より大東急時代へ」(http://sobu-erw.o.oo7.jp/01/03/c02.html)

相武電鉄上溝浅間森電車庫付属資料館「相武電鉄の歴史 第3部 夢を継ぐもの、伝えるもの 3章.その後の鉄道計画 ~ 戦後編.多摩ニュータウンの鉄道の変遷」(https://sobu-erw.o.oo7.jp/01/03/c03.html)

尊い東京の姿「荒川区の荒川区っぽい風景を探しに東尾久を街歩き」(https://toutoi-tokyo.blogspot.com/2013/01/higashiogu.html)

峠を越えたい「288)鉄路の延伸と伊豆へ入る優等列車」(https://ameblo.jp/ha3taak/entry-12834027180.html)

資料館の倉庫から「東海自動車「スーパーロマンス号」」(https://caw99100.exblog.jp/24187128/)

休日自衛隊ライブドア基地 JHSDF livedoor base「水中翼船わかしお号 江の島湘南港から発着した船の姿に迫る」(https://jhsdf.livedoor.blog/archives/7377672.html)

湘南の情報発信基地 黒部五郎の部屋「鵠沼を巡る千一話(特別企画) “Creation works of KUROBEGOROU” 第0289話 小田急開通」(https://kurobe56.net/ks/ks0289.htm)

くさせんべいと東武のはなし「東武伊勢崎線に北千住~新橋の地下新線を造る計画があったらしい…というお話。」(https://kusasenbei.hatenadiary.com/entry/2020/08/14/213504)

JF通信「幻の”武相中央鉄道計画”を聞く!」(https://plaza.rakuten.co.jp/jftushin/diary/201910060000/)

荒川区百景、再発見「35 送電線鉄塔」(https://r3graffiti.exblog.jp/29913935/)

休日自衛隊ライブドア基地 JHSDF「水中翼船わかしお号 江の島湘南港から発着した船の姿に迫る」(https://jhsdf.livedoor.blog/archives/7377672.html)