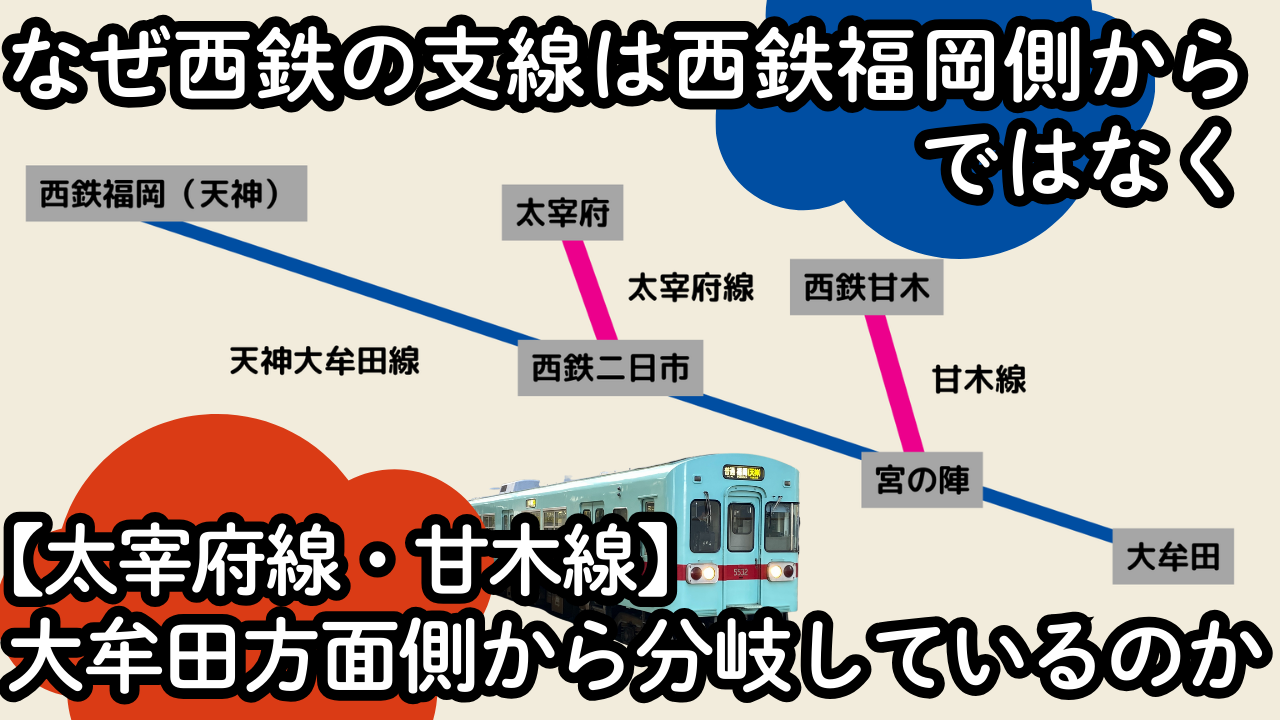

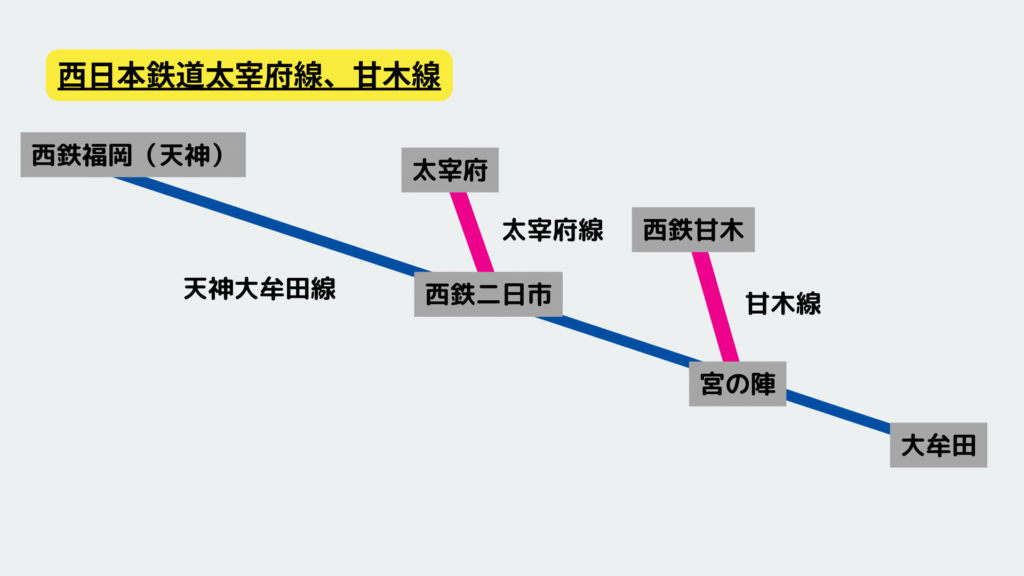

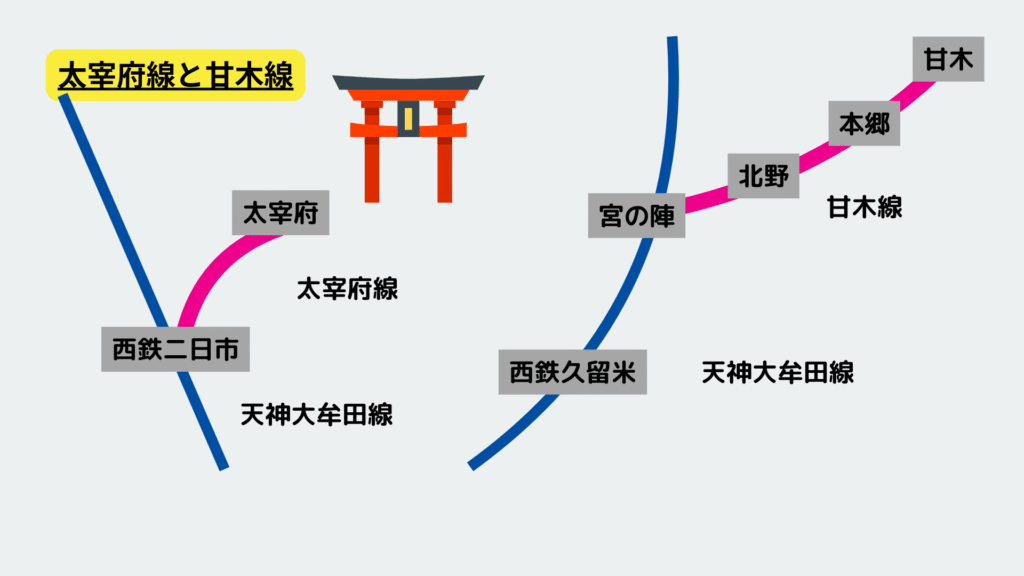

西日本鉄道の支線である太宰府線と甘木線は、それぞれ、起点の西鉄福岡(天神)側からではなく、終点の大牟田側から分岐しています。そのため、西鉄福岡発太宰府行きの列車は、途中の西鉄二日市でスイッチバックする必要があります。なぜこのような構造になったのでしょうか?

西鉄太宰府線

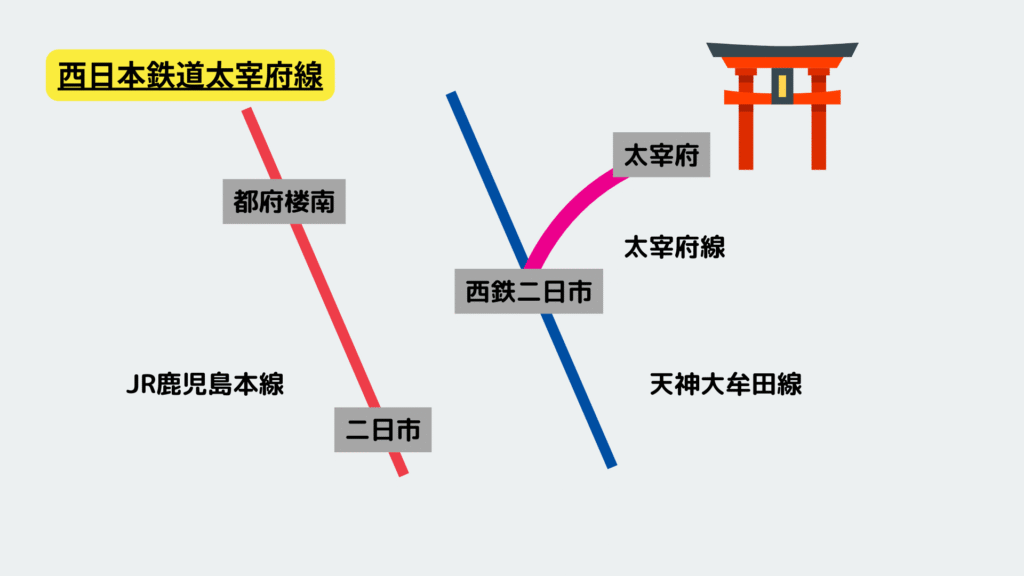

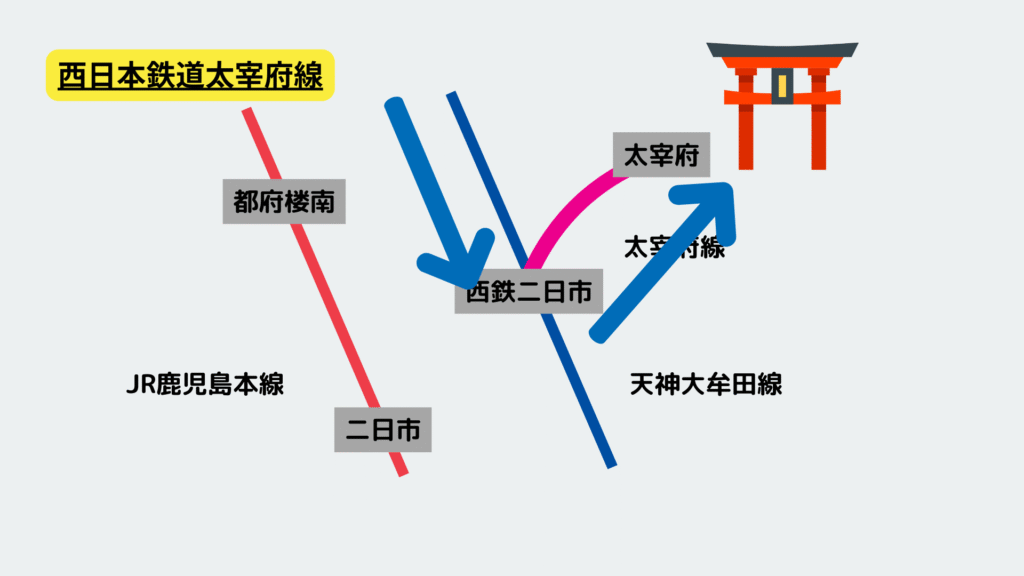

まずは太宰府線から見ていきます。太宰府線は本線・天神大牟田線との分岐点の西鉄二日市駅から北東の方角に分岐して太宰府に入っていきます。

太宰府線はもともと、太宰府馬車鉄道という鉄道でした。

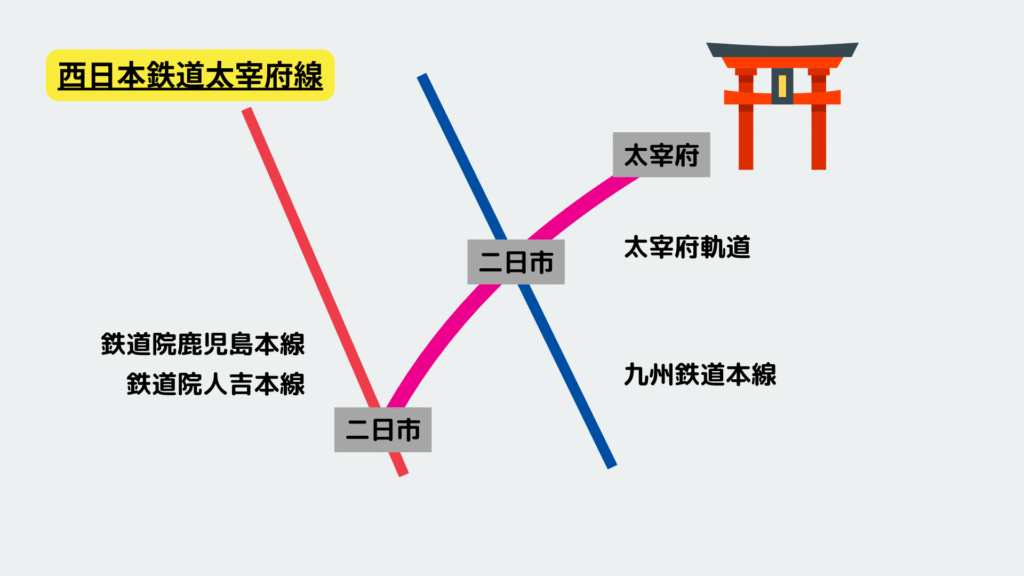

この地域の最初の鉄道は、1889年(明治22年)に開通した九州鉄道。後に国有化されて、人吉本線、その後、鹿児島本線となる路線です(現・JR鹿児島本線)。二日市駅は開業当時からある駅で、地域の交通の結節点となりました。当時、二日市は町村制施行により近隣の村が合併し、御笠郡二日市村となっていました。

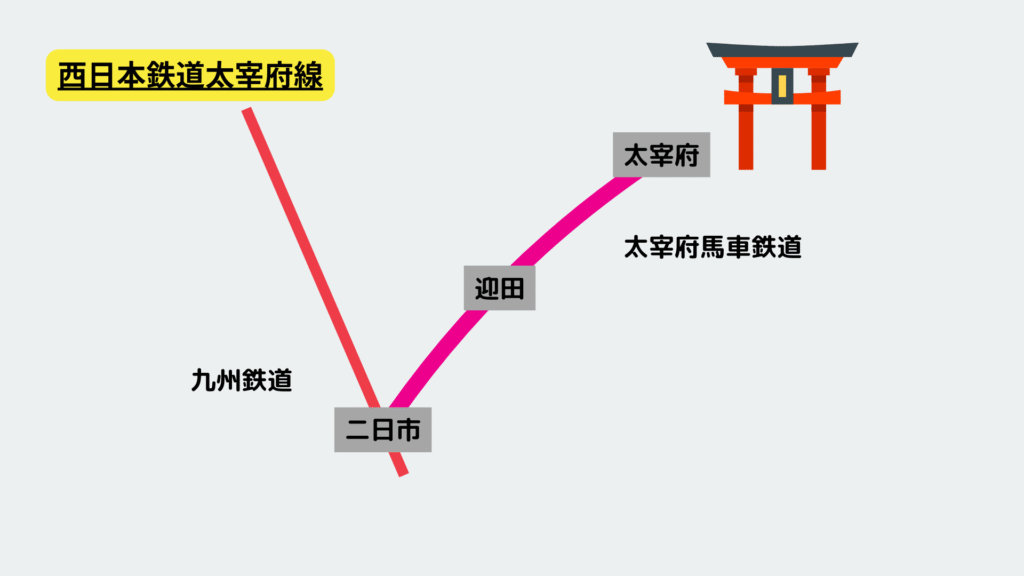

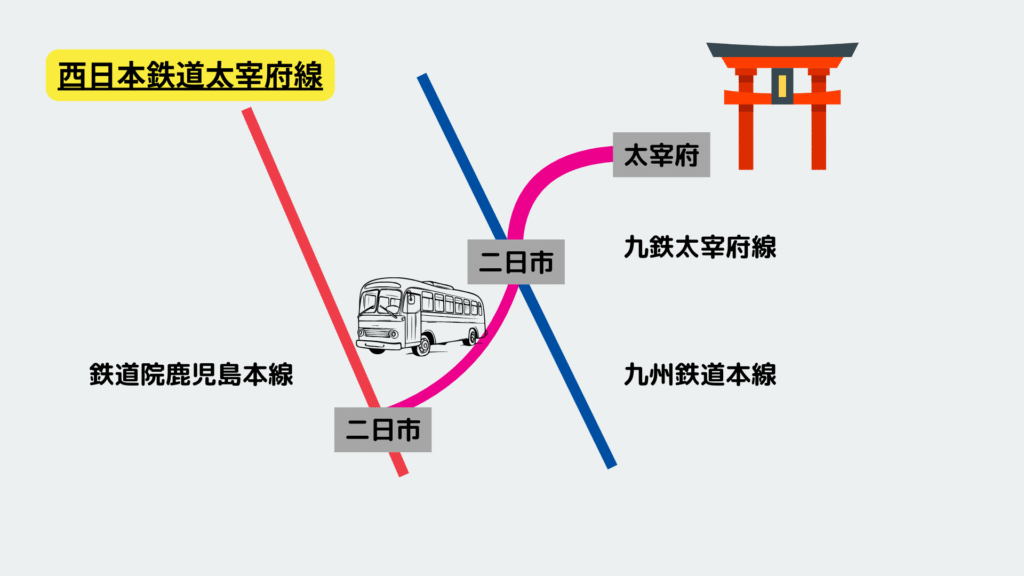

九州鉄道ができてから、鉄道が人の移動や物流の中心となり、人々が多く訪れる太宰府と二日市駅とを結ぼうという機運が高まります。九州鉄道の開業から13年後の1902年(明治35年)に、太宰府の有力者らによって太宰府馬車鉄道が開業しました。軌間は914mmという珍しいもので、その後の九州北部の鉄軌道の多くが取り入れました。

| 軌間914mm(3フィート)を導入した九州の軌道線 | 大宰府馬車鉄道、朝倉軌道、中央軌道、両筑軌道、南筑軌道、菊池軌道(後に改軌、現・熊本電気鉄道) |

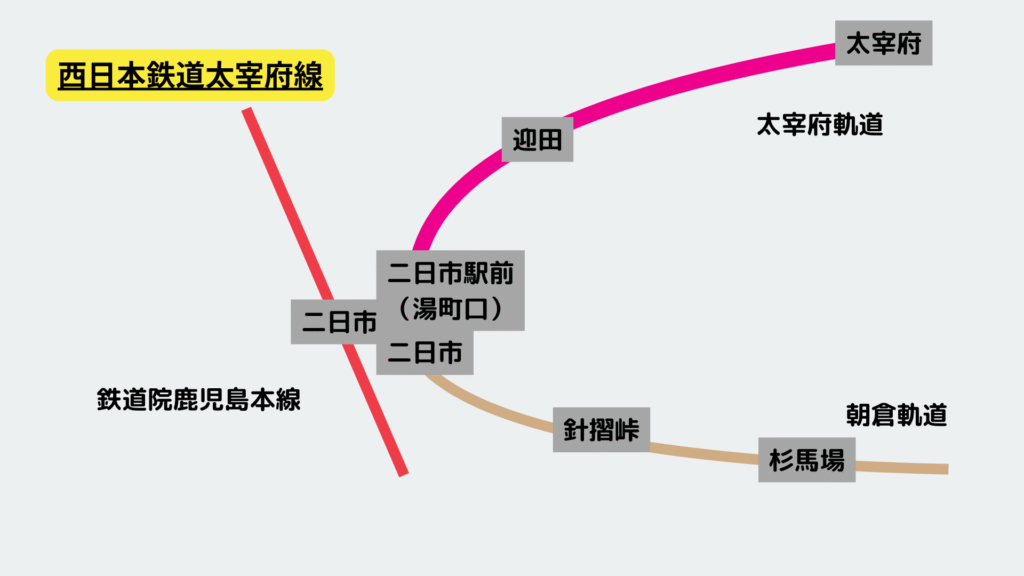

太宰府馬車鉄道は、菅原道真公御神忌一千年大祭にあわせて、太宰府~二日市駅前(湯町口)間が一気に開業しました。二日市駅前では甘木方面に向かう朝倉軌道とも接続しました。

大宰府馬車鉄道は筑後平野に林立する軌道網の先駆けとなる存在で、その後発展する筑後軌道や、大川鉄道などに大きな影響を与えました。大宰府馬車鉄道はその後、太宰府軌道と名を変えて、動力も馬車から蒸気機関車へと変更します。

続いて、大正時代に入った1924年(大正13年)、先ほどとは別の九州鉄道によって、福岡駅(現・西鉄福岡(天神)駅)~久留米駅(現・西鉄久留米駅)間が開業します。こちらは標準軌で建設されました。のちの西鉄天神大牟田線となる路線です。

鹿児島本線を建設した初代の九州鉄道は、1907年の国有化により路線が全て帝国鉄道庁に移管され、解散しています。

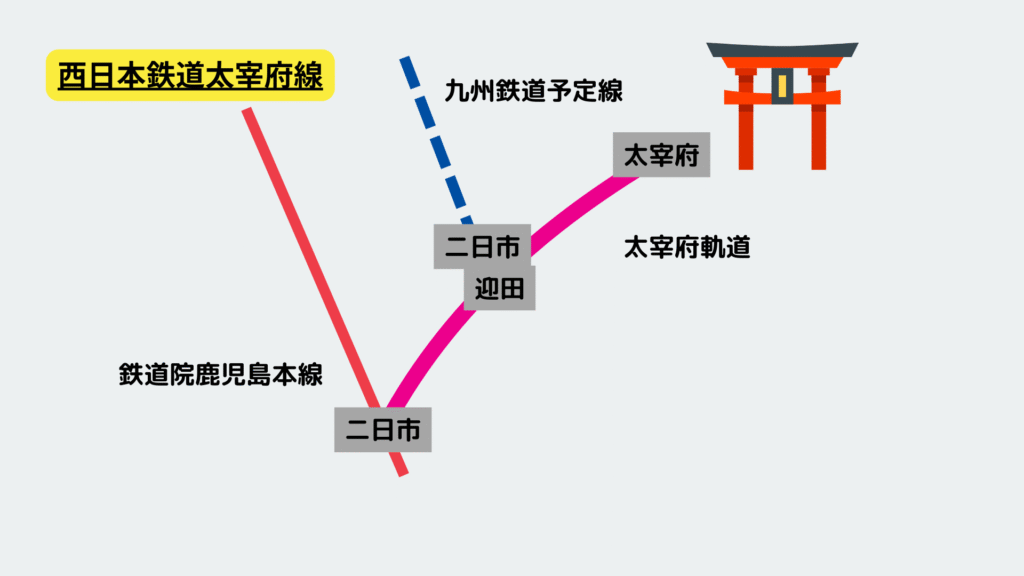

二代目の九州鉄道は、福岡市内で路面電車を運行していた福博電気軌道の経営陣や電力業界の実業家らによって設立されます。最初は筑紫電気軌道といい、天神から二日市までを軌道法(路面電車)によって運行することにしました。二日市で太宰府軌道と接続し、国鉄を使わずに大宰府まで直通することをもくろみます。

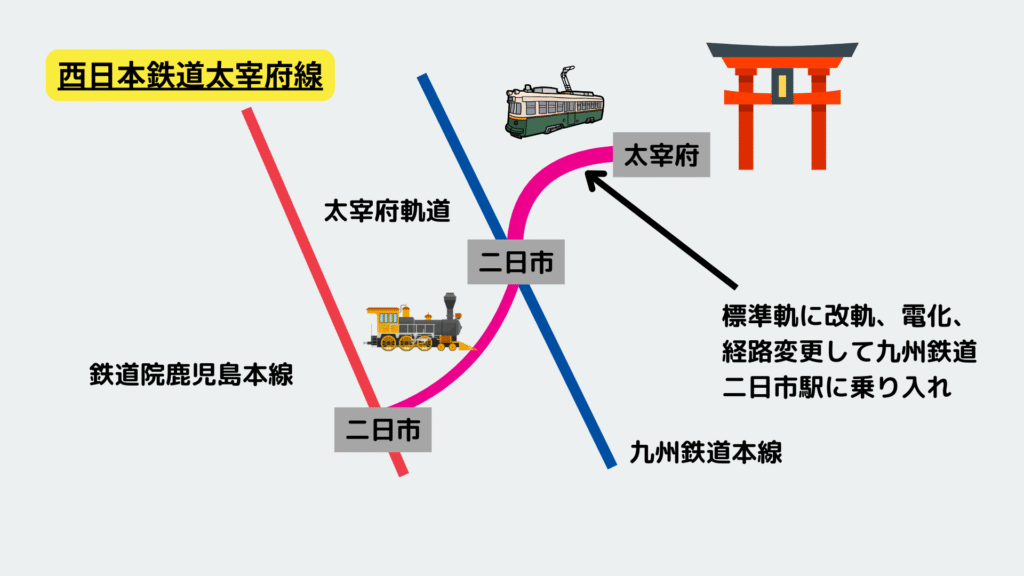

その後、九州鉄道は大宰府軌道を傘下におさめ、1927年(昭和2年)に太宰府軌道の太宰府~二日市(現・西鉄二日市)間を標準軌に改軌して、電化させます。電化に際して経路も変更されました。二日市(九州鉄道)~二日市駅前(国鉄)間は改軌もせず、蒸気機関車での運転のまま残されました。

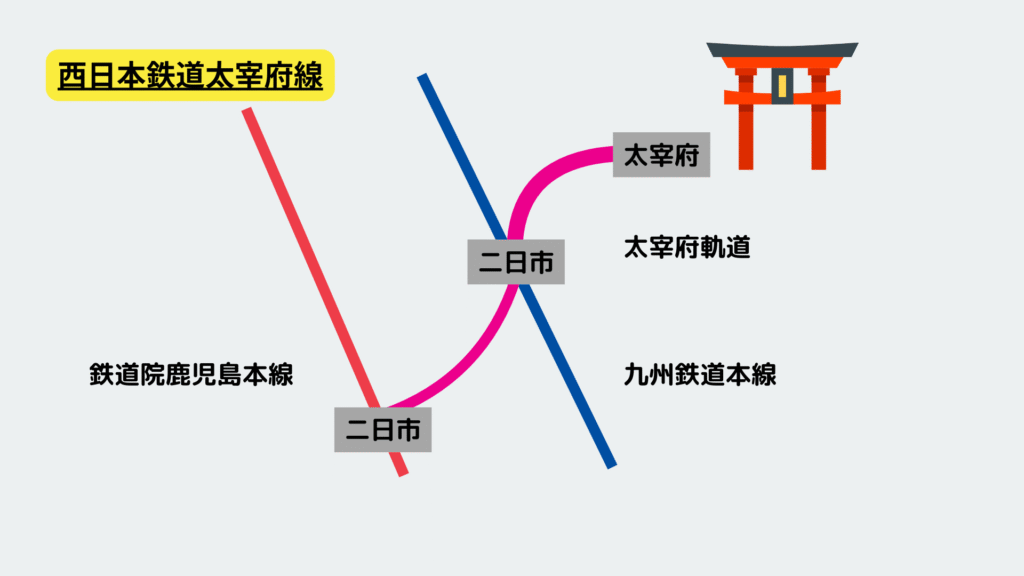

つまり、後に西鉄太宰府線となる路線は、もともとは国鉄二日市駅まで向かう目的の路線で、西鉄に組み込まれて、本線と接続する西鉄二日市までが残されたものなのです。その本線も太宰府線と接続する目的で作られたものであり、太宰府線が南西方向にある国鉄二日市駅に向かって伸びているため、九州鉄道の予定線と交差する地点を新たに二日市駅(九州鉄道)とし、このような線形になりました。

1929年(昭和4年)、残された二日市(九州鉄道)~二日市駅前(国鉄)間は廃止されてバス代行となりました。1934年(昭和9年)にはついに九州鉄道に吸収合併され、九鉄太宰府線となりました。

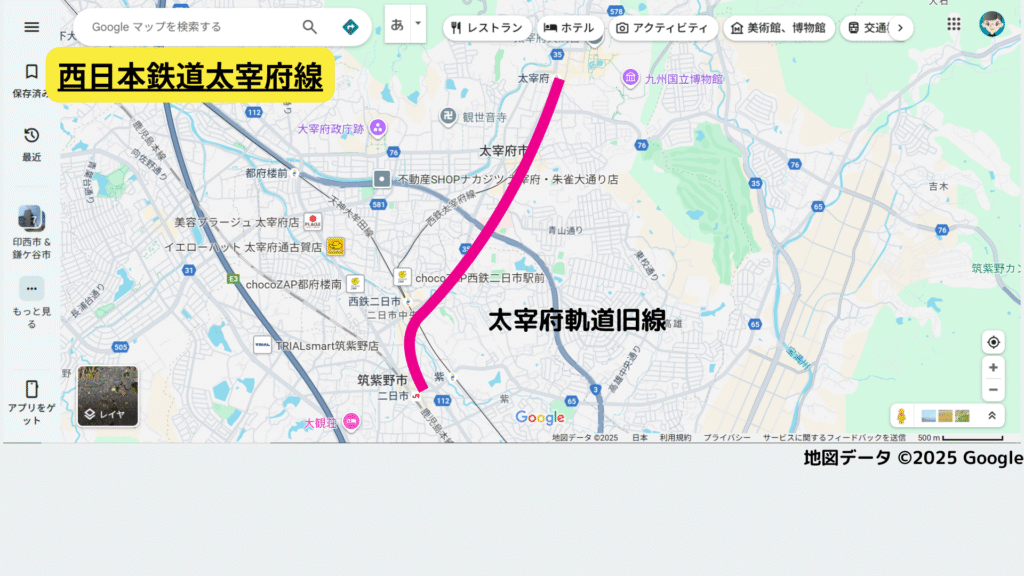

これが太宰府線の歴史的経緯ですが、注目すべきは1927年の改軌、電化の際のルート変更です。太宰府軌道はもともと現在の県道35号線(筑紫野古賀線)を通って国鉄線の方に向かっていました。そのため、九州鉄道とは駅の南側で交差していました。それが、九州鉄道との接続に際して線路を大幅に北側に移し、二日市駅に乗り入れさせています。このとき恐らく、より南側に通して大牟田方から二日市駅に入れる案も検討はされたことでしょうが、市街地を通過することや地形上の制約から、現在のような形になったのでしょう。ちなみに、駅の手前で福岡方に繋ごうとすると二日市駅に乗り入れられなくなります。

もっとも、西武池袋線や小田急江ノ島線のように優等列車がスイッチバックを要する例はほかの大手私鉄にも見られます。

西鉄では午前の下り列車が西鉄福岡から太宰府までスイッチバックして直通運転しています。

西鉄甘木線

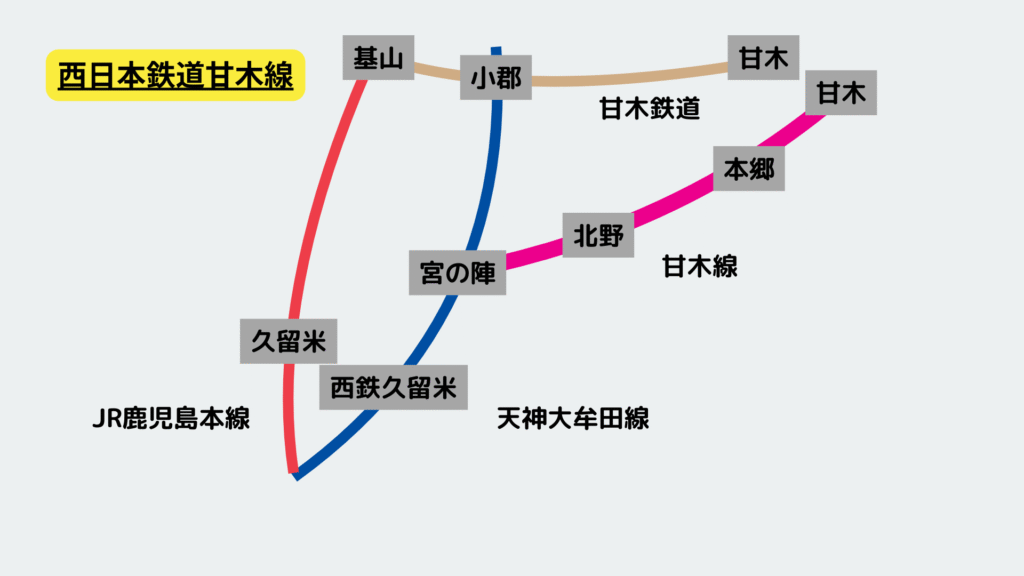

続いて西鉄甘木線を見てみましょう。

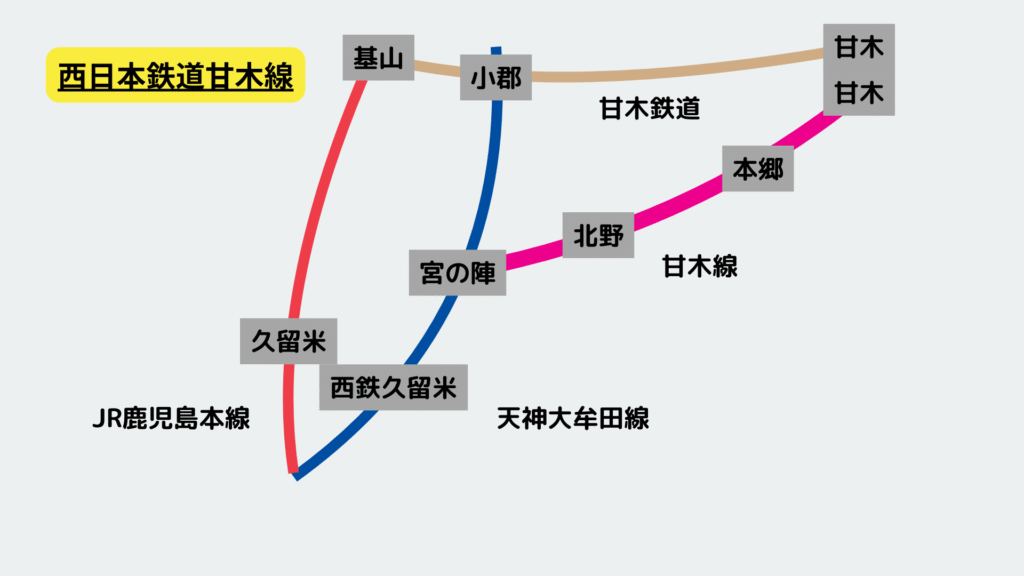

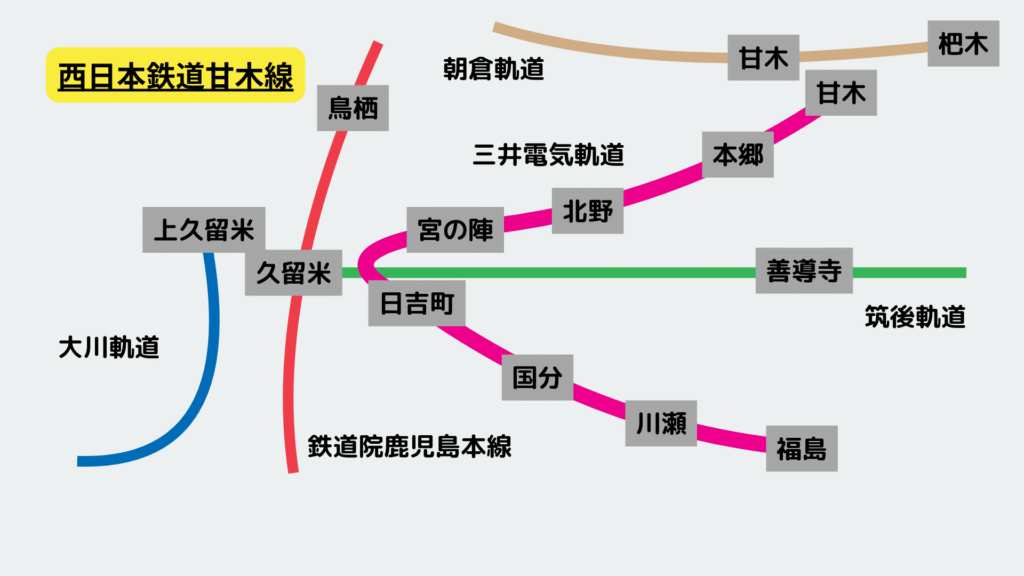

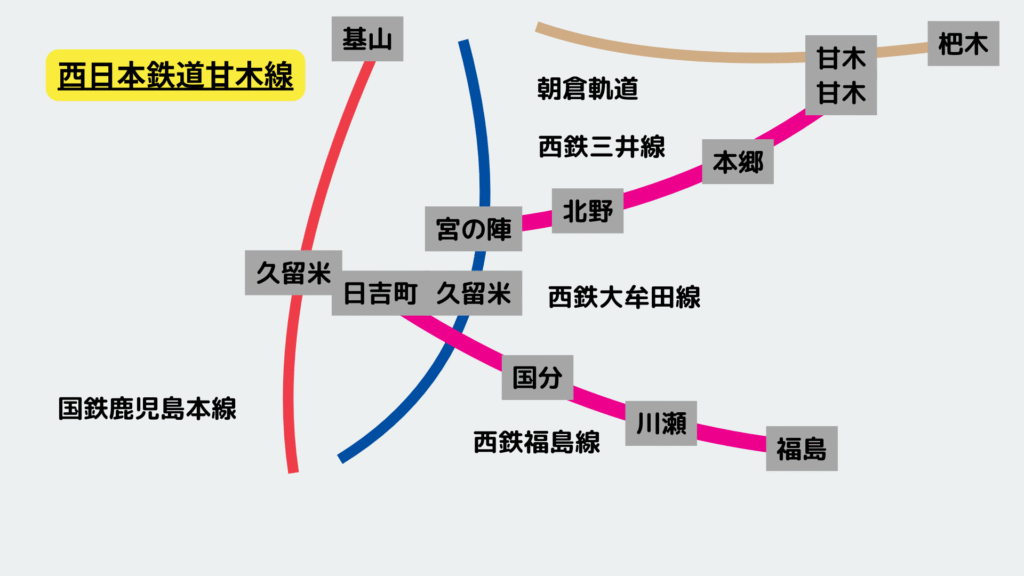

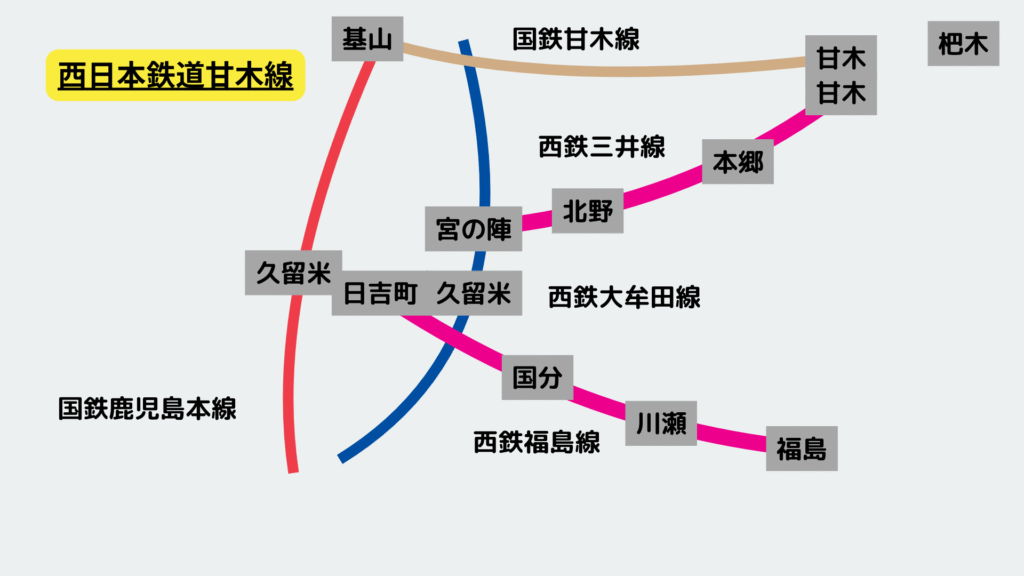

甘木線の前身は、こちらも九州鉄道がやってくる10年も昔の、1913年(大正2年)に開業した三井電気軌道です。三井電気軌道はかねてから筑後の中心地であった久留米と、甘木、鳥栖、そして福島を結ぶ目的で、三井郡北野町の素封家で町長でもあった人物を中心に設立されます。当時の筑後地域には、三井電気軌道のほかに、大川鉄道、筑後軌道、両筑軌道、南筑軌道といった軌道がひしめき合っていました。

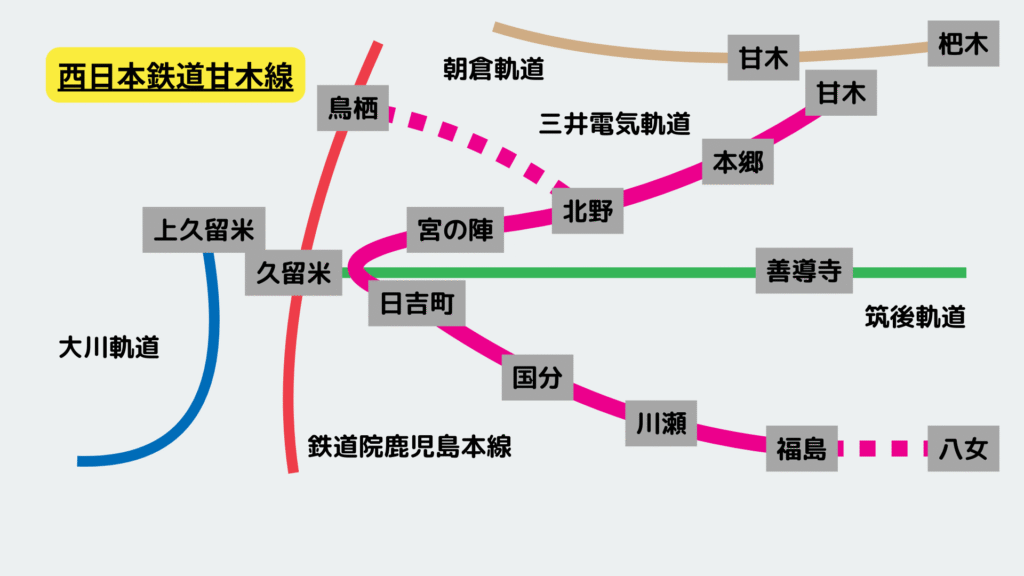

三井電気軌道は、最初に日吉町と福島を結ぶ福島線が開業し、その後、宮の陣から北野までの北野線が開業します。福島では、国鉄羽犬塚駅と福島を結んでいた南筑軌道と接続しました。その後、甘木線、そして北野線と福島線を結ぶ線路が開通し、甘木から福島まで全通します。1924年(大正13年)のことでした。鳥栖までの路線は、免許は取得したものの未成線に終わりました。さらに、福島から八女方面など、複数の免許を保有していたようです。

三井電気軌道の特徴として、国鉄駅と接続を持たず、また、筑後地域初の電気鉄道であったことが挙げられます。

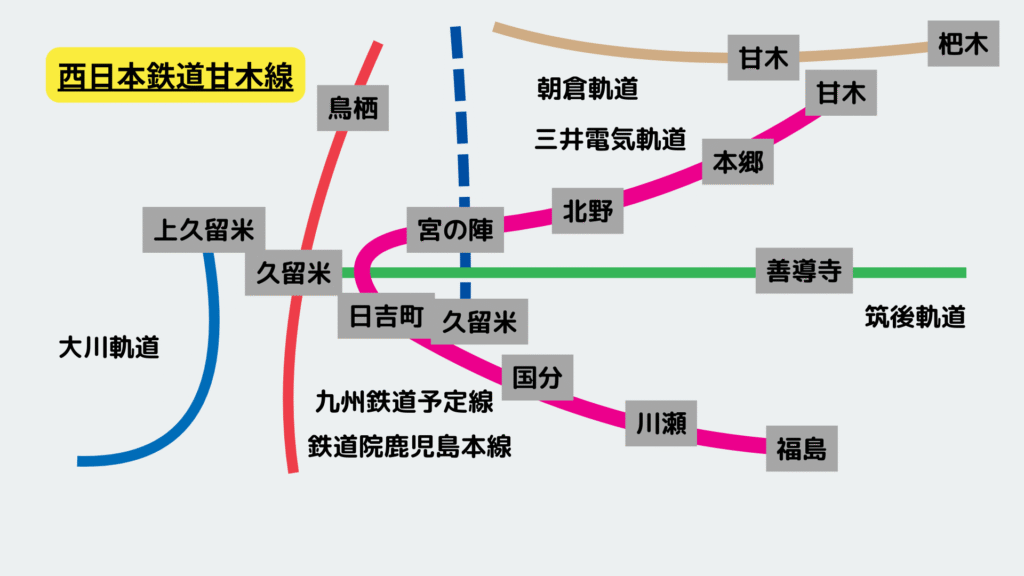

ちょうどそのころ、二代目の九州鉄道が久留米まで開通しようとしていました。

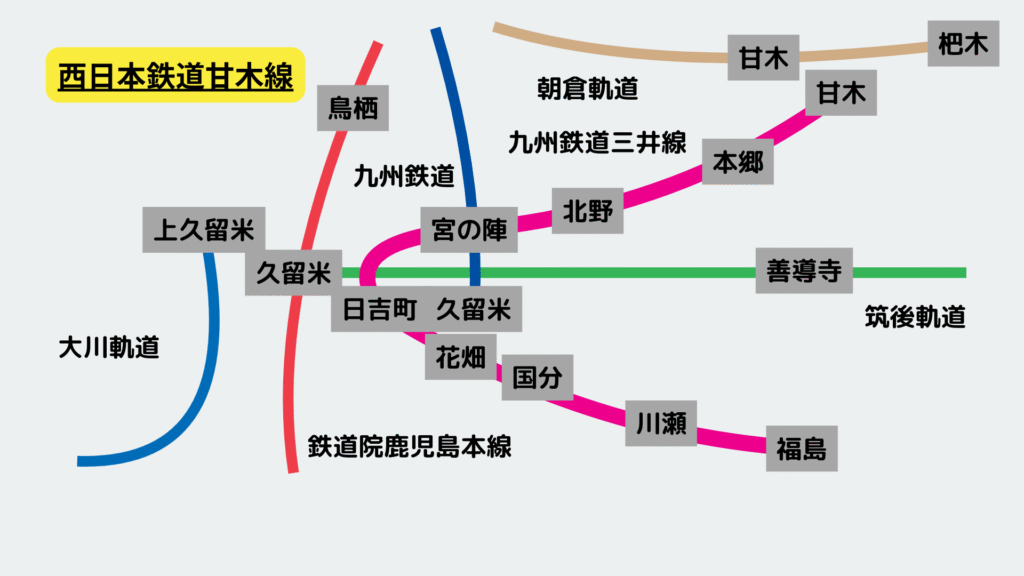

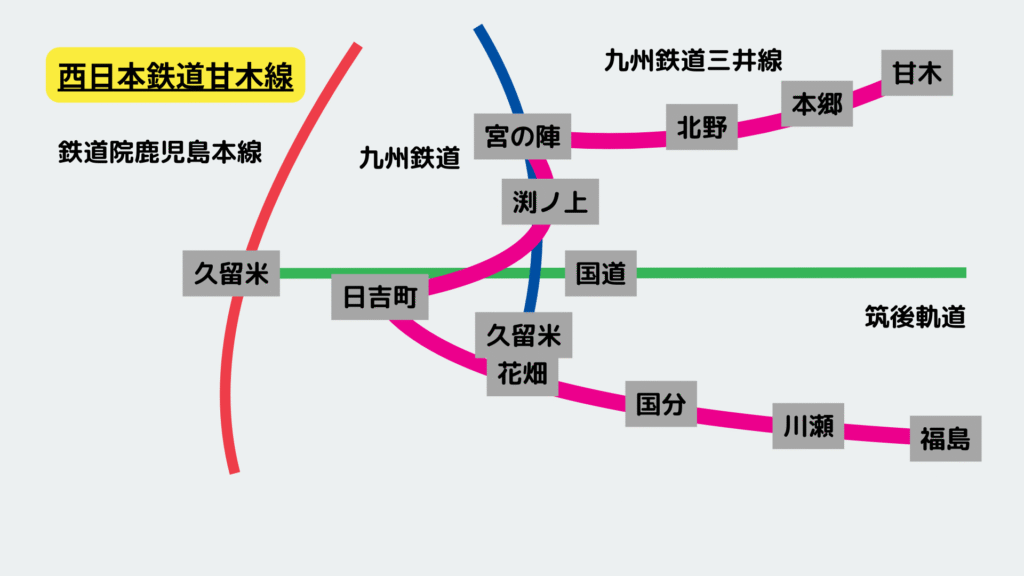

九州鉄道は三井電気軌道を路線網に組み込もうということで吸収合併します。三井電気軌道は全通したその年に解散しました。この段階では九鉄三井線と呼ばれました。

本線の電車と三井線の路面電車は久留米市内で別々に走っていました。

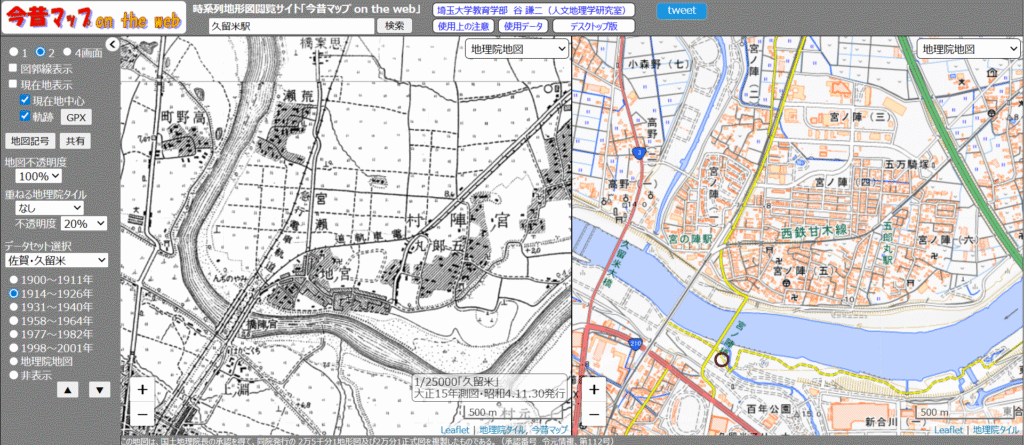

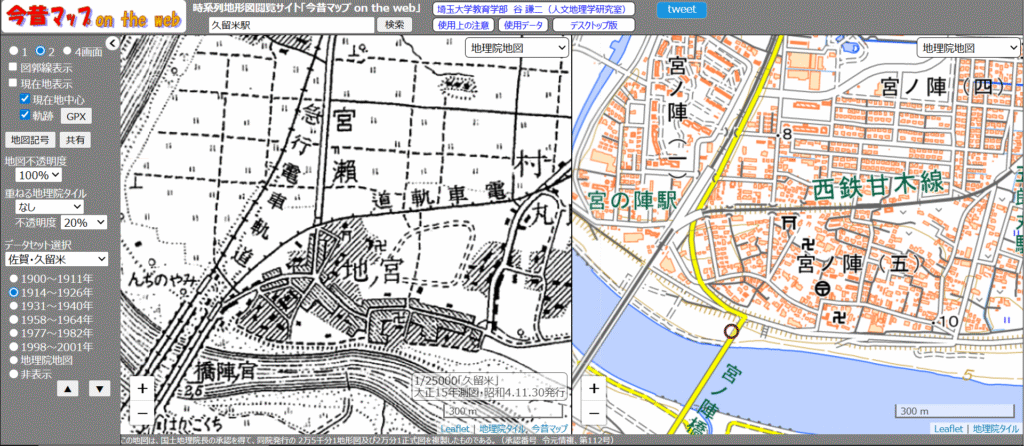

今昔マップを見てみると、本線が「急行電車軌道」、三井線が「電車軌道」と書かれています。筑後軌道とは九鉄の久留米駅付近で交差していました。現存する花畑駅も、もともとは三井電気軌道の駅でした。

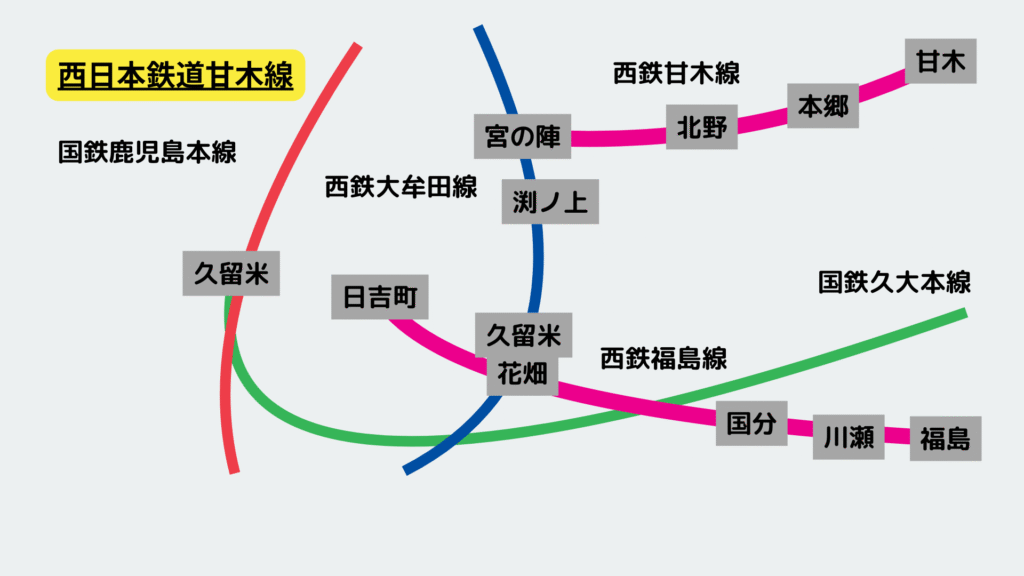

戦後になって、三井線の久留米の市街地を走る宮の陣~日吉町間を休止し、宮の陣から甘木までを甘木線、日吉町から福島までを福島線と改称します。

ちなみに、甘木から福岡市方面に向かう鉄道としては、杷木、甘木から国鉄二日市駅に接続する朝倉軌道という鉄道が存在しました。

こちらは国鉄甘木線ができたことで廃止となります。国鉄線の開業後も西鉄甘木線は残されますが、西鉄福島線は大半が併用軌道であったため、国道3号線の改修の障害となり、廃止されました。

結果として宮の陣~西鉄甘木間のみが残り、このような線形の支線となりました。

つまり、西鉄甘木線も太宰府線同様、源流は別の会社であり、九州鉄道の進出に伴って吸収され、今の姿になっています。都市間を連絡する国鉄線に対し、地域の輸送を担った軌道線である太宰府軌道や三井電気軌道は、それらの地域の中心都市である二日市や久留米を目指しました。

それは首都を中心に放射状に伸びる国鉄線とは別の成り立ちであり、西日本鉄道が大手私鉄となり都市間連絡を担う現代でも、その線形が当時の成り立ちを今に伝えています。

画像引用

・「今昔マップ on the web」

・©Google「Googleマップ」

参考文献〈ウェブ〉

・にしてつウェブミュージアム「鉄道路線の歴史」

(https://www.nnr.co.jp/museum/rosen/rosen01.html)

・歩かんね太宰府「01 太宰府馬車鉄道を歩く【2時間30分・3km】」

(https://arukanne.org/event/2024_autumn_01/)

・ちくしの散歩「二日市(2) -近代化進めた九州鉄道創業」

(https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/uploaded/attachment/2251.pdf)

・令和 6 年 4 月発行NPO 法人九州国立博物館を愛する会「ACT~ vol.65【シリーズ旅と鉄道】第 3 回目 鉄道・軌道と公文書 平田利光」

(https://aisurukai.net/wp-content/uploads/2024/05/act65.pdf)

・減速信号「廃止鉄道ノート 九州・沖縄」

(http://pyoco3.c.ooco.jp/kyusyu/kyusyu-b.html)

・堤研二「近代における地方鉄道と地域構造 : 福岡県太宰府地域を事例として」『待兼山論叢. 日本学篇』

(https://hdl.handle.net/11094/56475)

・久留米市公式ホームページ「これまでの「鉄道・軌道」の沿革」

(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2070machi/3035koutsu/files/tetudoukidouenkaku.pdf)

・九州芸文館「矢部川・筑後川流域に存在した22路線・軌道をひもとく」

(https://www.kyushu-geibun.jp/main/5365.html)

・九州芸文館「筑後周辺に存在した23路線をたどる」

(https://www.kyushu-geibun.jp/main/6215.html)

・三木理史「筑後平野の軌道網における技術変革と休廃止 : 昭和初期の筑後軌道廃止を中心に」『奈良大学紀要 (49), 11-29, 2021-01-26』

(https://cir.nii.ac.jp/crid/1050296420565269376)

・九州歴史資料館「筑後地区の路線網の推移」

(https://kyureki.jp/wp-content/uploads/2021/06/chikugo_rosenmo.pdf)