かつて中央線の国分寺駅から分岐していた下河原線(国鉄中央本線下河原支線)の廃線跡を歩いてみました。

下河原線は、国分寺駅から東京競馬場前駅までの旅客線と、下河原駅までの貨物線からなる路線で、もともと多摩川の砂利を運搬する「東京砂利鉄道」として開業しました。国有化後は東京競馬場へのアクセス路線として活躍しましたが、武蔵野線の開業に伴い、その役割を譲る形で廃止となりました。

路線は国分寺駅から南に分岐し、現在は武蔵野線の駅として営業している北府中駅を経由して、本町第2公園付近で分岐し、府中本町駅(当時は南武線のみ)の南側にあった東京競馬場駅に至る、Cの字を描くような路線でした。貨物線は分岐点からさらに南下し、多摩川に沿うようにして西側に走り、下河原駅に至りました。ちょうど近隣の同様の経緯を持つ路線である西武多摩川線の線形と比べるとわかりやすいです。西武多摩川線は旅客路線として残りましたが、下河原線は武蔵野線と被るため、廃止となりました。

下河原線の廃線跡は国分寺から北府中の間ではほとんど面影を感じることはできませんが、北府中から南側は緑道として残されており、廃線跡を歩くことができます。

実際に北府中駅から東京競馬場前駅跡までと、下河原駅跡までを歩いてみました。

北府中駅は改札ががひとつで、府中街道沿いに出る出口と、東芝専用口があります。

北府中駅はもともと下河原線の駅(開業当時は富士見仮信号場)として開業しました。武蔵野線の開業に合わせて武蔵野線の駅となりました。近隣には東芝府中事務所や府中刑務所があります。

駅から南側を眺めると、いくつかの側線があるのが分かります。一部は草の中に隠れており、現在は使われていないようです。反対側から見える線路の一部は東芝の専用線で、新造した電気機関車の試運転や搬出などに使われています。かつては府中刑務所や日本製鋼所東京製作所、旧陸軍燃料廠に至る専用線もありました。

東芝専用口に出ます。敷地内の線路沿いに一般の人も利用できる歩道が整備されており、一般道に抜けることができます。通行できるのは武蔵野線の始発から終電までです。

「東芝町地内歩行者専用道路」を歩き、富士見通りに出ます。国分寺~東京競馬場前間の旅客列車の営業は1934年から、競馬開催時にのみ運行されていましたが、1949年には通年運行が始まりました。また、国分寺から北府中(富士見仮信号場)までは東芝の工員専用列車も運行された歴史があるようです。1956年に北府中駅として駅に格上げされました。

富士見通りに出ると線路沿いは歩けないため、府中インテリジェントパーク内のすずかけ通りを進みます。左手には日本銀行府中分館の厳めしい建物が聳え立っていました。

インテリジェントパークを抜け、再び廃線跡と合流します。この木々が生い茂る部分が下河原線の廃線跡です。画面外のさらに右手には一段低いところに武蔵野線が走っています。

反対側には歩道が整備されています。歩道の左側の細長いクリーム色の建物がある場所が廃線跡です。廃線跡に合わせた幅の建物が細長く広がっています。社会福祉法人あけぼの福祉会の建物です。

歩道を抜けた先のこちら側が正面。

車道を渡り、反対側に出ます。ここから先は「下河原緑道」として下河原線の廃線跡が終点まで残されています。この緑道の起点に当たる場所が「下河原線広場公園」です。こうして下河原線の名は公園名に残されています。

なんと線路も残されていました。下河原線は単線でした。普段は豊田電車区の旧型国電が1両編成で運行されていましたが、競馬開催時は5両編成の101系が運行されました。

公園の中央には駅名標を模した案内板も。

また、当時使われていたであろう枕木が敷き詰められていました。廃線跡のレールと枕木は当時との連続性を感じさせてくれる点で極めて重要で印象的です。

レールを残してあるのはここと、この先の一部分だけです。貴重な遺構を残してくれています。

下河原線広場公園を出ると甲州街道と交差します。京王線の高架が見えてきました。画面左手が府中駅で、高架線も府中駅に向けて傾斜しているのがわかります。下河原線は甲州街道と踏切で交差していたはずですが、武蔵野線はすぐ横を地下で交差しています。

甲州街道を渡った先は陸上のトラックのようになっていて、歩行者と自転車で分けられています。昭和の廃線跡が、こうして現在の価値観で活かされているのは好ましいですね。

京王線との立体交差を眺めます。下河原線の開業が1910年なのに対し、京王線の府中~東八王子(現京王八王子駅)間の開業は1925年(当時は玉南電気鉄道として開業)。つまり、下河原線は京王線より15年早く開業しています。下河原線は府中市内で最初の鉄道です。

緑道沿いには美しい並木が植えられ、心和む雰囲気に。歩行者、自転車ともに往来が多く、子どもの声も聞こえて活気があります。

府中市による緑道の案内が間隔を置いて建てられています。これを見ると、北府中から先の廃線跡がほぼ完全に遊歩道として残されているのがわかります。また、府中市内には緑道や遊歩道が多く整備されているのがわかります。

番場北裏通りと交差します。ここにも線路が残されていました。この上を旧型国電がコトコトと走っていました。

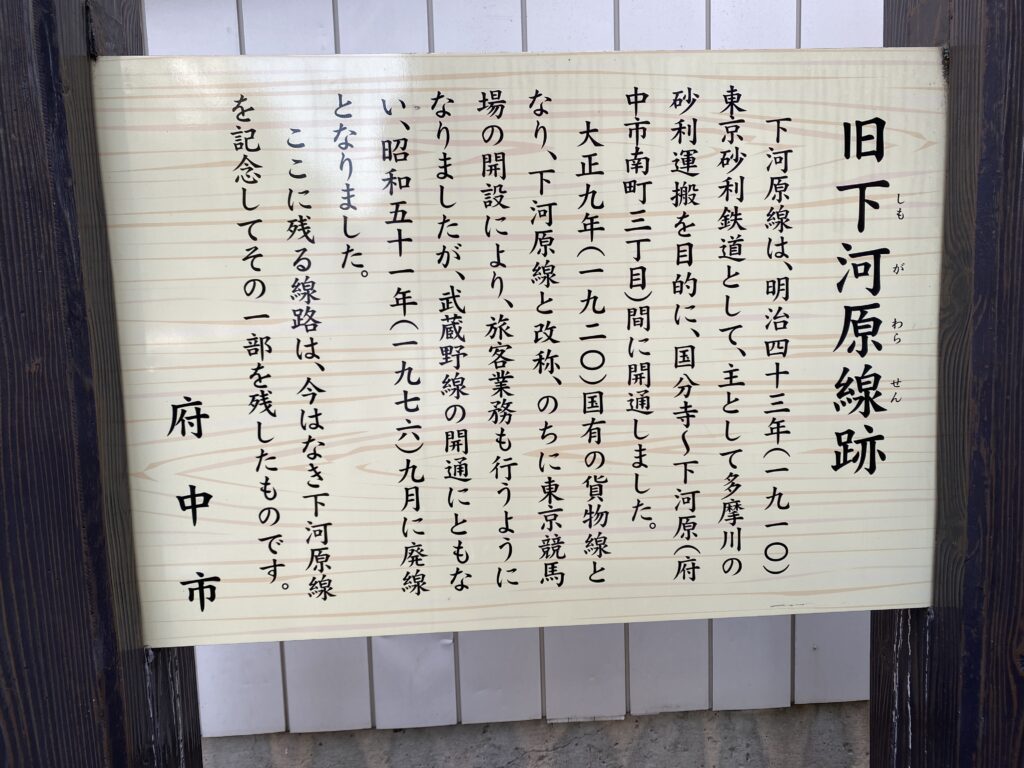

府中市による下河原線の案内がありました。府中市は歴史的遺産を残すことに熱心なようで素晴らしいですね。

緑道はなおも続きます。右側の歩道との高低差が廃線跡を感じさせます。鉄道はできるだけ平らでなければなりません。

旧甲州街道と交差する地点に、下河原線踏切事故者供養塔が建てられていました。詳しくはわかりませんが、ここで痛ましい事故があったようです。

旧甲州街道を渡ると、視界が開けてきました。下河原線は直線的に伸びていて、歩いていて爽快感があります。真ん中に見える橋は、南武線を越える陸橋です。

南武線と立体交差します。下河原線の開業は1910年、南武線(当時は南武鉄道)の府中本町~分倍河原(当時は屋敷分駅)間の開業は1928年ですから、下河原線の方が18年早く開業しています。この橋はみょうらい橋といいます。

南武線の電車の通過を見届けました。南武線はこの先府中本町に入るために大きくカーブします。武蔵野線は直線的に府中本町に入るため、一見すると武蔵野線の方が昔からありそうですが、もちろん南武線の方が遥かに先に開業しました。この先多摩川を渡るため、川と垂直になるよう、このような線形にしたのだと思います。

南武線の陸橋を越えるとさらに視界が開けてきました。秋晴れの空の下、歩くのが心地いい遊歩道です。常に多くの歩行者、自転車利用者がおり、地域の重要なインフラとして活用されているのがわかります。

住宅街の中を進みます。ところどころに畑も見えてきました。

いよいよ、下河原駅方面の貨物線と東京競馬場前方面の旅客線との分岐点が見えてきました。

分岐する東京競馬場前駅方面もしっかり緑道として整備されています。まずは東京競馬場前駅に向かいます。

分岐すると、東京競馬場へ向けて大きくカーブしていきます。道幅も狭くなりました。

光明府中南保育園を左手に見ながら芝間通りを渡ると、いよいよ東京競馬場前駅です。

東京競馬場前駅のあった場所に到着しました。東京競馬場前駅は1面2線の構造だったようで、7両編成の列車も停まれる有効長があったと思われます。ホームの跡を表すかのように、中心に大木が並んでいます。

駅跡の先端部に来ると、南武線、武蔵野線の線路とぶつかります。ちょうど武蔵野線の電車が引き上げ線で折り返し作業を行っていました。下河原線で東京競馬場前駅に着いた客は、この線路の下をくぐって競馬場へ向かいました。

東京競馬場前駅が営業していた時代にも府中本町駅は南武線の駅として存在していたため、東京競馬場へのアクセスの駅は、東京競馬場前駅、府中本町駅と、京王線の府中競馬正門前駅の3つが存在していました。東京、新宿、国分寺などからの客は東京競馬場前駅を、立川や川崎などの南武線からの客は府中本町駅を、そして京王線沿線からは府中競馬正門前駅をというように使い分けられていたそうです。

そもそも東京競馬場は南武線の前身である南武鉄道が目黒から誘致してきたもので、下河原線もその恩恵を受けた形になります。

東京競馬場前駅跡の横には矢崎町防災公園があり、子どもたちで賑わっていました。駅の遺構は残されていませんが、公園のこの建造物が、なんとなく駅舎を模しているようで嬉しく感じました。

そんな下河原線に取って代わった存在である武蔵野線を眺めます。

別日に今度は分岐点から下河原駅跡まで歩きました。

この日も秋晴れの空。貨物線の方は直線的に伸びています。

中央道と交差します。中央道の歴史は古く、調布~八王子間の開業は1967年。下河原線貨物支線の廃止は1976年ですから、期間は9年ほど被っています。

中央道をくぐると、畑が広がりました。このあたりも変わらず人通りが多く、賑わいがあります。

前述の通り、下河原線貨物支線の廃止は1976年。ただ、1959年には多摩川の砂利採取が終了し、その後は、コンクリート製品を製造する石材業者の砂利の受取駅となっていたそうです。機関車は、八王子機関区のDD13形が使われていました。

芝間通りと交差します。左側には十川産業、相田化学工業などの建物が広がっています。下河原線はこのあたりから徐々に右手にカーブし始めます。

ふるさと通りと交差すると、下河原線は大きく右にカーブしていきます。

左手には府中市郷土の森博物館や、その先には郷土の森公園があります。

下河原線は半円を描くようにカーブします。最南端のあたりには特養老人ホームわたしの家府中があります。

南通りと交差すると、いよいよ下河原駅跡付近です。

下河原駅跡地は、現在東京都立多摩職業能力開発センター府中校が左手にあるあたりです。

下河原駅から多摩川の河川敷の砂利採石場までは引き込み線があり、当駅の砂利積み込み場まで運ばれていました。駅構内には砂利用のホッパーがありました。

なにか下河原駅を偲ぶものはないかと探していると、下河原駅跡地と思われる場所の先の植え込みに、枕木のようなものが配置されていました。下河原線の当時の枕木ではないでしょうか。

緑道は下河原駅跡の先まで続いています。私はさらにその先の京王線中河原駅まで歩きました。

下河原線の廃線跡は、しっかりと整備されて遊歩道となった素晴らしいものでした。ぜひ歩いてみてください。

ちなみに、冒頭で国分寺から北府中までは廃線跡の面影はほとんどないと書きましたが、わずかに、マンションの立地から線路の通り方を感じることができます。

この写真は武蔵野線の車内から撮ったものです。かつての下河原線は国分寺から西国分寺の手前でカーブして今の武蔵野線に合流するような経路で走っており、そのカーブに当たる部分です。この建物は「JR東日本ドミトリー西国分寺」で、その名の示すように現在もJRの敷地であり、JR東日本グループ傘下の不動産会社が開発した独身寮となっています。